タイトルは「Where’s My Yoyogi?!」なのに会場が幕張メッセというのはどういうことかというと、もともとは去年の1月に代々木体育館での2daysで予定されていたのが延期に次ぐ延期でこの日になり、会場も幕張メッセに変更されたからであるが、予定通りならば去年のそのスケジュールでベストアルバムが発売されて、ドラムのサトヤスが勇退という[Alexandros]の10周年の流れだったのも1年以上先延ばしになってしまった。(サトヤスが長くメンバーでい続けられたということだけはプラスに捉えられることである)

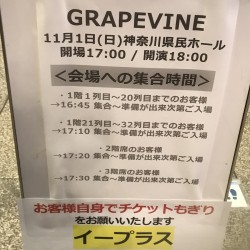

入場時に検温と消毒を行ってから幕張メッセ9〜11ホール内に足を踏み入れると、現在のイベントのガイドラインを遵守したことによって、幕張メッセの10〜11ホールには椅子が並べられている。かつても[Alexandros]はこの会場でワンマンを行ったことがあるが、その時とはかなり景色が違うし、久しぶりにライブで訪れた幕張メッセは今はこうした形でないとできないのか、という気持ちにもなる。

ステージ背面と両サイドにある計3面のヴィジョンにはライブに関する注意事項が映し出される中、開演予定時刻の17時になっても始まる気配が全くと言っていいほどに感じられずにいると、機材のトラブルによって15分ほど開演を遅らせるというアナウンスが。開催前日には天候による交通機関の遅れなどへの注意喚起もあったが、何でかはわからないが、やはり全てが思った通りにいかないというのは改名にまつわる騒動などもあったバンドの歴史とリンクしまくっている。そんなところで10周年感を感じさせなくてもいいのだが。

17時15分になると、おなじみの「Burger Queen」が流れる中、バンド結成前夜、川上洋平(ボーカル&ギター)が磯部寛之(ベース)をバンドに誘った時を再現する子供っぽい声のやり取りが流れ、そのままステージ背面のスクリーンにはベストアルバムの特典映像に収録されていた、結成時からのバンドの写真が次々に映し出されていく。デビュー直後に脱退した石川博基(ドラム)の写真が見れるのは今となっては貴重である。

川上「すごい曲ができたんだよ!」

とメンバーにできたばかりの曲のイントロを聴かせる。

「ノリにくいリズムだな〜」

と言われるそのイントロは明らかにバンドの運命を決定づけたあの曲…と思っていると、いつの間にかステージに現れていた、サポートドラムのリアドを含む4人でその「ノリにくいリズム」のイントロを演奏し始める。[Alexandros]の、というか[Champagne]の始まりとなった「For Freedom」である。

バンドの演奏はいつもと全く変わらない。メンバーの出で立ちもいつもの[Alexandros]のライブのままだ。リアドだけは伸びた髪を後ろで結くようになっており、海外モデル感がさらに強くなっているけれど。だからアウトロ前の磯部の

「行くぞ幕張ー!」

の煽りも変わらないけれど、夏にはZepp Hanedaでいち早く有観客ライブをやったり、配信ライブをやったりもしていたが、久しぶりの生の[Alexandros]のサウンドはこんなにも爆音だったかと思うとともに、こうしてようやく画面を通してではなくてライブで会えたということだけで感動してしまう。幕張メッセのステージが客席の真ん中よりも後ろの位置だと、こんなにもスクリーンに頼らざるを得ないくらいに豆粒くらいにしか見えないという感覚も、こんなに大きな会場でライブを見る機会がなくなってしまっていただけに、本当に久しぶりだ。

メンバーによるバチバチのキメの応酬によって始まったのは「She’s Very」というこれまた初期の曲であるが、この曲はベストアルバムには収録されていない。「ベストアルバムリリース直後の10周年記念ライブ」であることや、ベストアルバムに30曲以上も収録されていることを考えるとベストに入った曲をひたすらに連発、というライブになるのが普通であるが、さすが[Alexandros]、我々の予想を良い意味で裏切ってくれるし、この曲が演奏されたということはこの後もそうしたベスト未収録曲が演奏される可能性が大いにあるということである。

川上は歌詞の

「まずは友達から始めましょう」

を

「まずは身体から始めましょう」

と変えるあたりは、さすが身体が目の前にあってこそのライブバージョンである。

演奏中はメンバーが演奏する姿が映し出されていたスクリーンには、時が進んでデビュー直後に石川が脱退した時にドラマーをどうするのかという話を居酒屋で飲みながらしているメンバーの姿を、それぞれによく似た(髪型を同じにしているのもあるが、そもそも顔が似ている)子役によって再現。そこで名前が出たのがドレッドヘアのあの男であり…というところで、サトヤス加入後最初のシングルである「city」へと突入していく。

Aメロでは客席から手拍子が起こるが、こうして椅子があって場所を移動することができない状態でライブをしていても、目に浮かぶのはライブハウスでこの曲を演奏していた時の、英語歌詞の部分で次々にリフトしてはサビのブレイクで転がっていく観客の姿と、その熱狂がさらにバンドの力になっているとばかりに笑顔で思いっきり歌う川上の姿。それは今も忘れることはできないし、やっぱりああいうライブを見れる世界に戻りたいんだ。

「ここはどこですか?私は誰ですか?」

の大合唱も当然今はできないだけに、メンバーがちゃんと歌うというのは今ならではかもしれないけれど。

「Cat2」という猫の曲なのにスクリーンにはデジタルな恐竜の映像が映し出されるのは、この曲が収録されているアルバム「I Wanna Go To Hawaii.」のアートワークに恐竜が使われているからだと思われるが、おなじみの間奏での白井眞輝(ギター)による「白井タイム」では、

「幕張ー!お久しぶりです!ロックに行こうぜー!」

と、この日の第一声とは思えないくらいの大きな叫び声(案の定、早くもここで喉を潰してしまったことが後で語られたが)で観客に両手でメロイックサインを作らせてメタルなギターソロに突入していく。

この日、やはりこうした形態での[Alexandros]のライブにまだみんな慣れていないからか、どこか序盤は大人しいというか(そりゃ声が出せないから大人しいに決まってるのだが)、バンドの演奏に比べて観客がかなり固いように感じられた。体を動かしたりしてもいいのかというのがまだわからずに、とりあえず立って見ているというような。でもそんな固い空気がこの白井の叫びで一気に解れていくのがわかったし、そうなるのも当然というようなギターソロとバンドの演奏となったのだ。

「頭では理解しても あそこが反応しない」

と歌詞を変えるのもやはりライブならではだが、その後のBメロで観客に求めるように自身も手拍子する川上の体を逸らした姿の造形美は同性であっても美しいなと思ってしまう。

ここまでで察せられるように、この日のセトリはバンドの歴史を結成時から辿っていくものだったのだが、「Cat2」のアウトロから繋がるようなダンサブルなバスドラのリズムをリアドが叩き始めたので、この時期にこんな曲あったっけ?それとも「Run Away」まで飛ぶ?と思っていたところに磯部がベースを乗せたところで何の曲か気づき、川上の

「わかりにくいバンドですが、我々からの愛を届けます!」

と言って演奏されたのは、こうしたアリーナやスタジアムの規模で大合唱が起こるようになるのがこの曲リリース時ですでに見えていたと思う「You’re So Sweet & I Love You」。

この日のステージ背面のスクリーンは両端が[]の形で光るようになっているのだが、この曲の演奏中はその[]に挟まれるように真っ赤な♡が映し出される。Fuckばかり言っているけれど、このバンドの根底には人間と音楽に対する愛情があるというのを示すように。

ただ、やはりこの規模での大合唱を生み出すためのこの曲でメンバーと一緒に歌えないのは寂しさも感じるが、だからこそ磯部のハイトーンのコーラスや、この曲から加わったROSEのキーボードのサウンドの美しさをより感じることができる。と思っていると川上は最後のサビを

「安心な僕らは旅に出ようぜ 思い切り泣いたり笑ったりしようぜ」

「ジンジャーエール買って飲んだ こんな味だったっけな」

と、くるり「ばらの花」のサビの歌詞に変えて歌う。その原曲を象徴するキーボードのサウンドも含めてのハマりっぷりは、とかくOasisなどのUKロックバンドの影響が語られがち(特にこの曲は)なこのバンドが、日本の先輩ロックバンドからも強い影響を受けていて、そのバンドたちの要素を自分たちが受け継ぐことによって、さらに下の世代のバンドにもそうした日本のロックバンドだからこその良さを伝えていこうとしているようにも感じられるし、

「安心な僕らは旅に出ようぜ 思い切り泣いたり笑ったりしようぜ」

のフレーズはサトヤスはバンドを離れるけれど、それぞれがこのライブから新しい旅に出て行くということを実感させるチョイスだ。

そのサトヤスのドラムをレコーディング時に絶賛しながら、バンドにとって初の武道館ワンマンが決まったことを知らされるという再現映像のあとは、まさにこの曲の独特なドラムのリズムはサトヤスだからこそと言える「Waitress, Waitress!」で川上のスパニッシュなアコギの音も情熱的かつ清冽に響く。MVかと思ったらスーツケースが空港の荷物レーンをひたすら回っているだけという映像のフェイントもあったが、今ではリアドが叩いていても、この曲のドラムを発明したのがサトヤスであるということはこれから先もずっと変わらない。それこそMVやライブ映像でサトヤスが叩いている姿も見れるし、それを見てきた我々の記憶にも残り続ける。

自分はこの曲が収録されているアルバム「Schwarzenegger」がトップクラスに好きなので、ベストに入っていた「Kill Me If You Can」を始め「Dear Enemies」や「Kids」も聞きたかったというのもあるけれど。

アルバムとしては4枚目の「Me No Do Karate.」へ。「Schwarzenegger」はツアーファイナルが今はなき渋谷AXだった(このライブで会場のコインロッカーの鍵に番号が書いてなくて場所がわからなくなり、全員ロッカー使い終わるまで待っていたという苦い記憶があるので鮮明に覚えている)のだが、このアルバムの後にいよいよ武道館というライブハウス以上の場所に進出したことによって、「Stimulator」からはステージから無数のレーザー光線が飛び交いまくるという演出もいきなり豪華に。川上は歌いながら屈んで足元のエフェクターを操作することによってこの曲の持つデジタルサウンドを再現していたが、かつては普通にギターを弾いて歌っていただけに、経験や技術を重ねてきて曲に1番合う手法を選択できるようになったのだろう。

そしてこの曲を引っ提げてミュージックステーション初出演を果たした「Starrrrrrr」では同様にレーザー光線が飛び交う中、間奏では磯部が激しく頭を振りながらベースを弾き、

「幕張ー!」

と叫ぶ。ああ、メンバーはこの状況でもいつもと全く変わっていない。ロックバンドとして自分たちが何をするべきなのか、どういうライブを見せるべきなのかという答えをステージにいる5人とサトヤスはしっかりと持った上でこの日に臨んでいる。

だから川上も最後のサビ前ではいつものライブと同じように歌わずにマイクから離れた。観客に歌ってもらうために。でも今はその瞬間には声は聞こえてこない。バンドの演奏する楽器の音のみが会場に響く。

自分は[Alexandros]のライブでみんなで思いっきり歌うのが好きだ。それはバンドがステージから発するエネルギーの強さによって、大人しく見ているだけにはいかないくらいにこちらも熱量を放出したくなるというのもあるし、普通の成人男性のキーを考えるとかなり歌うのがキツいくらいに高いキーであるが、ライブでみんなで一緒に歌えば全然歌えるような感覚になる。それはそのままこのバンドと一緒に自分がどこまででもいけるんじゃないかという不思議な力を感じさせてくれていた。

その感覚を今も全く忘れていないからこそ、またああいう今までみたいにみんなで歌えるライブを取り戻そうと思える。その日が来るまではこうしてそれを我慢しながらライブという場所を守り続けて、その日が来たら思いっきりみんなで歌いたい。その最たる曲がこの「Starrrrrrr」であるということをわかっているから、この日こうして見ていて涙がこぼれそうだった。ああ、「Starrrrrrr」の両A面シングルだったのが「涙がこぼれそう」だった。ベストアルバムには入らなかったけど、そういう意味でも自分にとっては本当に大事なシングル曲だ。

曲間の映像は武道館の直前、急遽呼び出されたメンバーはバンド名を変えなくてはならなくなったことを告げられる。その際にPrimal Screamのボビー・ギレスピーに授かった「レザー・ボーイズ」に変えるという案もあったが、磯部の猛反対により却下に。ちなみにバンドは「Kill Me If You Can」のカップリングでそのPrimal Screamの「Accelarator」をカバーしているし、かつてROCKS TOKYOというフェスでは同じステージに立ったこともある。

そうしてバンド名が[Champagne]から[Alexandros]に変わった、初武道館でのアンコール。そこで[Alexandros]として最初に演奏された曲であるということを、スクリーンにこれでもかというくらいに映し出された[Alexandros]というバンド名が思い出させてくれるのが「Droshky!」。

ROSEのシンセが曲の暴れ馬感を醸し出しているホーンのサウンドも担う中、スモークに加えてリズムに合わせて炎までも噴き出すという演出はこのご時世、状況でも変わることはない、アリーナやスタジアムまで行けたバンドだからこそのものである。

声が出せない状況であるにもかかわらず、川上がイントロの合唱部分で観客を

「幕張!足りねーぞ!声出せなくてもできることや伝えられることはあるだろう!」

と煽ると、観客が両腕をさらに高く掲げ、声は出せなくても心の中で熱唱したのは「Dracula La」。ここで曲中に白井と磯部はステージ両サイドに伸びた花道に駆け出していき、間奏でのコーラスを花見の先にセッティングしてあったマイクで歌う。その姿を見ていたら、この状況と今までとは違う形のライブという不安が取り除かれていくようであるし、サトヤスの魂を継承するようにリアドは思いっきりドラムの手数を増やす。ドラマーとしてのタイプはかなり違うけれど、こうして今までと変わらずにドロスのライブを楽しむことができているのは間違いなくリアドが参加してくれているからだ。そのことに思うことがある人もたくさんいるだろうけれど、漢気の固まりのような男であるリアド本人が今の道を選んでくれたということを自分は嬉しく思っている。

そんな中で川上がこの日初めてギターを置いてハンドマイクでステージ前に長く伸びる花道を歩き始め、その花道の先端で

「みんなは声を出すことはできないけど、俺は今日はいつもと同じように煽ります(笑)

俺は前みたいなライブができるようになる日が来るって信じてるから。その日が来る時の予行練習っていうことで」

と「Adventure」のコーラス部分を歌ってはマイクを客席に向ける。当然ながら返ってくる声はない。でも川上は笑顔で客席に向けて親指を突き出した。声を出すことはできなくてもちゃんと思いが伝わっているということを示すように。ロックバンドとして譲れない、変えられないものが明確にある。それはどんなに状況やルールや観客の見方が変わっても、自分たちがやることを変えないこと。それはこのバンドのこれまでの活動や生き様そのもののようだ。

中央の花道から上手の白井側の花道に歩いていくと、この曲ではおなじみの

「亜麻色に染まった幕張は」

と歌詞を変えて歌いながら、カメラを自分の近くに呼び寄せて歌い、コーラス部分で客席に向ける。腕を上げて心で歌う観客の姿がそこに映る。それもこの状況になる前からこの曲でやっている、変わらないパフォーマンス。でもきっと無観客の配信ライブだったらやらないだろう。それくらい、バンドが演奏している目の前に観客がいるということのかけがえのなさを感じることができる。

先ほどの川上に続いて磯部も観客への感謝、スタッフなどの関わってくれる、このライブを作ってくれている人への感謝を告げるMCがあったため、子役がバンドの歴史を振り返る映像はここまでだったということがわかるが、せっかくのMCタイムだからということで話を振られた白井がそのまま曲へ入る煽りもやることに。

「一切練習してないし、「Cat2」で叫んで喉を潰してしまった」

と言いながらも観客を煽ってから自身の発明とも言えるイントロのフレーズを弾き始めたのは前日に出演したミュージックステーションでも披露していた、バンド最大の代表曲とも言える「ワタリドリ」。川上のボーカルは本当に美しくなかった日がないというくらいに、いつもこの曲のファルセットやハイトーンを完璧に歌いこなしている。リリース時はここまで代表曲になるとは思っていなかったけれど、やはりこの日もこの曲を聴けて嬉しそうに飛び跳ねている人がたくさんいた。何個もタイアップがついて、結果的にはリリースから数年経ってから代表曲と言える存在になった曲だけれど、だからこそこの曲をきっかけにしてドロスに出会ったという人もたくさんいるのかもしれない。そういう意味でもバンドにとって本当に大きな意味を持つ曲になったんだなと思う。

スクリーンの端を象る[]が壁のような色合いに変わるのは、かつてのこの会場でのワンマンでもバンドにとっての新たなテーマソングとして響きながらも、なぜかベストアルバムには未収録という憂き目にあった「NEW WALL」。川上は再びハンドマイクで歌いながら花道を歩き、観客にサビの歌唱を煽る。やはり歌うことはできないけれど、そんな今のライブを取り巻く世の中の状況や、サトヤスが勇退してしまうというバンドの状況すらも、このバンドにとっては受け入れるべき新しい壁。この壁を超えてその向こうへ行けるようになった時にはバンドは今よりさらに強くなっている。それをメンバーがわかっているかのように。

そんな流れから少しスローダウンしてムーディーになるかのような雰囲気を白井のギターのサウンドが作り出すのは「Feel Like」。スクリーンには何も映らないが、色が歌詞に合わせて目まぐるしく明滅していく。この曲や「Aoyama」という「EXIST!」の収録曲が後の「あまりにも素敵な夜だから」などのロックバンドの獰猛さを持ちながらも洗練された音楽性の曲へと繋がっていったわけであるし、こうして歴史を辿るようなセトリで聴いていくと、ここで一気に音楽性が広がったことを実感する。それがそれまでのファンを置いてきぼりにするような変化ではなく、あくまでドロスの音楽の延長線上にあったものであることも。

その「Feel Like」の延長線上というわけではないが、アッパーなロックサウンドではないという部分で通じる部分があるのが続く「LAST MINUTE」。この幕張メッセのすぐ近くにあるマリンスタジアムでのワンマンで新曲として披露された時など、夜の野外で演奏されるのが抜群に似合う曲であり、この日は天井のある会場ではあるけれど川上は

「月のあかりを頼りにして」

という歌い出しのフレーズ部分で夜空を指さすような仕草を見せる。

後半では白井のギターが一気に歪みを増していくが、

「あなたに出逢えたら

心が騒ぐでしょう

「さよなら」その日まで

「いつまでも」遊びましょう」

という歌詞はサトヤスの勇退ライブでもあるこの日を慈しみながら、これからもそれぞれの進む道で刺激的なことをやっていこうぜとエールを送るかのような。

そんなロマンチックな流れをロックバンドとしてのギターリフでぶっ壊すのが「Mosquito Bite」。やはりこの曲は広い会場でのライブで聴くことによってその真価が発揮される曲だ。特に間奏での川上、白井、磯部が中央に集まるようにして演奏する場面のカッコ良さたるや。本人たちもベストアルバムのセルフライナーノーツであまり評価されていないことを不満に思っていたようだが、こうしてアリーナやスタジアムクラスのライブで聴くとその印象はガラッと変わる。メンバーにはきっと作っている時からそれが見えていたのだろう。そんな評価の低さも本人たちにとっては蚊に刺されたようなものなのかもしれないが。

そして元から割とフェスなどでも演奏されてきたが、ベストアルバムに収録されたことによっていよいよレア曲という扱いではなくなってきた「PARTY IS OVER」の持つ切なさが会場を包んでいく。

スクリーンにはこれまでのバンドの活動の中で撮り溜められてきたメンバーのあらゆる場面の写真(当然サトヤスのものが多いけれど、白井がコンガを叩く場面なども)が映し出されていくため、演奏よりもそちらばかりについつい目がいってしまうのだが、

「君がいないとはじまらないよ

Party is over?

物足りないよ」

という歌詞もやはりこの日に聴くとサトヤスの不在を実感させるものになっているのだが、

「Party is over now?」

のコーラスフレーズがスクリーンに映し出され、曲が進むにつれて客席が明るくなっていく。それはまさにパーティーが終わっていくような感覚になる演出であったのだが、本当にこの曲でメンバーが楽器を降ろして、この日のパーティーが終わってしまうとは客席にいた人は全く思っていなかったんじゃないかと思う。

しかしながら

「Party is over」

の後に

「not over」

の文字がスクリーンに浮かび上がり、気付くと花道の先端にはキーボードの前に座るROSEの姿が。

花道の中盤にはアコギを持った川上が現れ、

「ドラマは終わってしまいましたが、いい曲ができたんで、聴いてください」

と言って歌い出したかと思ったらすぐにやり直す。前日に出演したミュージックステーションでも歌詞が飛んでしまっていたのを引きずっているということだが、改めてアコギとキーボードだけで歌い始めたのは、川上が出演していたドラマの主題歌である、家入レオの「空と青」のセルフカバー。

もうメロディから間奏の白井の顔が見えるようなギターから完全に[Alexandros]の曲でしかないくらいの曲であるだけに、1コーラスだけではあったが、こうして川上が歌うのが最もしっくりくる感じすらする。もう普通にドロスのバンドバージョンでレコーディングして欲しいくらいに。

「空と青」を1コーラスで終えると、またしても川上が曲の入りのアコギをミスってやり直ししながら、ステージからはリアドのドラムが、ステージ両サイドの花道からは白井のギターと磯部のベースの音が加わって演奏されたのは昨年の自粛期間中にリモートで作ったアルバム「Bedroom Joule」収録の「rooftop」。

「新しい世界とか

いまいちピンとこないけど

古ぼけたスタイルで

僕は君を愛していたい」

というフレーズはコロナ禍に作られた曲であることを生々しく伝えているだけに、元の生活やライブの様式に戻った時に聴いても2020年に我々が経験したことを思い出すのだろうけれど、リリース当時とは異なるのは今はこうしてバンドと観客が目の前に存在しあえているということ。だから

「また会えたら

笑い泣き合った日々を

また会えたら

僕らは忘れないでいよう」

というファンとのライブでの再会を願うように歌われていた歌詞はこの日はバンドから離れていくサトヤスへの惜別の言葉としての意味を持っていた。

メンバーがメインステージに戻ると、こちらも昨年リリースのシングル曲「Beast」なのだが、よくよく考えたらこの曲もライブで聴くのは初めてだ。スクリーンに次々と曲の歌詞が映し出されていくのが曲のスピード感を増していくというのはかつての「Kaiju」などにもつながる演出である。もし年末にCDJが開催されていたらその際にすでにこの曲をライブで聴けていたんだろうかとも思う。

さらにはベストアルバムの発売が延期されたことによって、結果的にそのベストアルバムの中に収録されることになった最新曲「風になって」がまさにバンドに新しい風を送り込むかのようにバンドの最新形を見せつけるように演奏される。

「現在会ったら胸張れるかな」

というフレーズは何年後かにまたサトヤスにバンドが再会するときにきっとこの日の記憶とともに脳内に浮かぶものになるのだろう。

そのサトヤスは何らかの形でこの日のライブに参加することが告知されていたが、気づくと花道の先にはドラムセットがセッティングされており、そのセットには白いハットを被った男が座っている。紛れもなくサトヤスその人である。

磯部「待ち受けられてると行きたくなくなる(笑)」

川上「松田優作さんかな?」

サトヤス「いや、それは松田優作さんに失礼だから!(笑)」

と、メンバーの関係性は最後まで全く変わらないが、ジストニアの症状に苦しめられながらも、1曲だけならなんとか演奏できるということで、花道最前にステージを組んで、4人だけで演奏する曲としてサトヤスが選んだのは1stアルバム収録の「Untitled」。

決して激しい曲ではないだけに今のサトヤスの状態でも叩けるという理由もあるのだろうけれど、誰がどう見てもロックスターでしかない今の4人が

「I’m gonna be a star

Yeah I know I gonna be the one」

と歌っている。この曲を小さなライブハウスで演奏していた時から4人はこの景色を、ロックスターになることを夢見て共有してきた。

そんな決して他に代わりがいない4人だということ、その4人で演奏する機会はもうないということをわかっているからか、磯部はコーラスをする時以外はほとんどサトヤスの方を向いて演奏していた。リズム隊として長年コンビを組んできた相棒が最後にドラムを叩く姿を自身の目に焼き付けるかのように。

それは今でも1人だけサトヤスのことを「庄村」と学生時代の先輩・後輩という関係性のままで呼んでいる白井もそうだった。ドラムセットの上にまで立って、サトヤスの間近でギターを弾く。俺のギターの音を耳に刻んでくれよ、と言わんばかりに。

[Alexandros]は今までライブでこうした姿をほとんど見せることはなかった。常に目の前にいる観客に向かって音を鳴らし、歌ってきたバンドであり、そのバンドの姿に熱狂する観客の姿を目にすることで、それがまたバンドの力を増幅させてきたからである。

でもこの曲を演奏していた5分20秒ほどだけは違っていた。初めてと言っていいくらいに、観客以外の人のために演奏していた。それはどんなにバンドのことやメンバーのことを好きであったり愛していたりしても、この4人以外には決して入り込むことができない領域があるということを改めて示すものになっていた。その4人の関係性こそがバンドをここまで連れてきたのだ。

演奏を終えるとサトヤスは、

「本当は喋ったりしないで演奏だけしてサッと帰りたいんだけど、そういうわけにもいかないというか。でも今日の「ありがとう」は本当に心の底から気持ちを込めて言っております。本当にありがとうございます。

でも1人1人にお礼を言うわけにはいかないので、自分をこれまでに立たせてくれたステージに礼をしたいと思います」

と言って、ステージに向かって深く頭を下げた。その義理堅さはバンド名改名時の武道館でのライブで本編が終わってステージを去る際に[Champagne]のバンド名が描かれたフラッグに向かって手を合わせて頭を下げていた時と全く変わっていないように見えた。

4人は並んで花道を歩いてステージに戻っていく。その4人が並んだ時のアー写なり雑誌の撮影なりが本当に自分は好きだった。何というか、ロックバンドとしてのカッコ良さはもちろん、ロマンのようなものがその4人の姿からはいつも感じられたからだ。ああいう人間になることはできないけれど、だからこそ自分の思う「ロックバンドの立ち姿のカッコ良さ」というものをこの4人が示してきてくれたのだ。

どこかいつもに比べたら涙を湛えているようにも見えたサトヤスはステージから去るも、メンバーはステージで立ち位置に戻る。

川上「サトヤスはこれから何をするんだろうね?俳優かな?そしたら俺が俳優の先輩としてアドバイスしてあげようかな(笑)」

磯部「お前かぶれてんだよ(笑)」

川上「ドラマ見てくれました?」

というやり取りから、川上がドラマの役でやっていたという「ありがとう」と言いながら踊るのを磯部が再現してドラマを本当に見ていたことを証明すると、最後に演奏されたのは新曲。

「一筋の光」

というフレーズが耳を惹く、疾走感のあるロックサウンドはそれだけでこの曲が本来ならば昨年公開されるはずだった映画「ガンダム 閃光のハサウェイ」の主題歌であり、やはりこの曲も本来ならば映画の公開に合わせて去年リリースされるはずだったことがわかるのだが、「サトヤスの勇退ライブ」としてならば4人で「Untitled」を演奏して終わるのが1番最後にふさわしい、美しい終わり方だったはずだ。

でも[Alexandros]はサトヤスが勇退して終わるわけでもなければ、止まるわけでもない。さらに先に進み続けていく。そのことを曲で、演奏で示すためにこの新曲を最後に演奏したのだ。これまでもこのバンドはそうやって、アルバムのリリースツアーなのにそこに入ってない新曲をいきなりライブでやったりして進んできたバンドなのだから。そんなバンドの姿勢はこれから先もきっと変わることはないだろう。

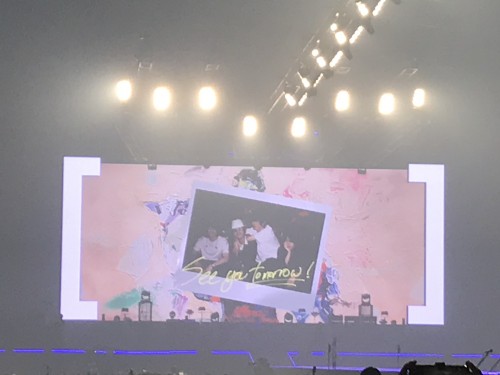

演奏が終わり、メンバーがステージから去るとスクリーンにはおなじみのタランティーノ風のライブ後の4人の楽屋でのやり取りが、今回は子役によって演じられる。川上はサトヤスに翌日のライブの始まりを告げて欲しいと言って、

サトヤス「俺まだなんかやるの!?」

と突っ込んだところで「Burger Queen」が流れてエンドロールへ、というあまりに完璧な1日目の終わり方。2日目のこの映像がどんなものだったのか、見た人に是非とも教えてもらいたいくらいに。

エンドロールが終わるとステージを撮影してもいい5分間が与えられ、最後には終演BGMとして「かえりみち」が流れていた。それはこういうご時世でもあるだけに、ここにいた全員が無事に帰れて健康な生活を送れますように、というバンドからのメッセージであるかのようだった。

「人生は面白いぜ」

という歌詞の曲をどんな逆境の状況でも流すことができる。通常の幕張メッセのキャパの1/4くらいとなる5000人の動員というのは、単純計算して収益も1/4であり、過度な演出は控えて経費削減を図ってもおかしくない。でも今までと同じように映像も作るし、炎も使う。それはアリーナ、スタジアムクラスまで到達したバンドだからこその矜持。そうした演出を作ってくれた人たちと一緒にここまで来たのだ。それを貫くことができることこそがこのバンドの強さなのかもしれない。

サトヤスについては勇退が発表された時にもブログに書いた。

(http://rocknrollisnotdead.jp/blog-entry-733.html?sp)

その思いは今でも全く変わらないくらいに、やっぱり「city」がリリースされた時に[Champagne]は変わったと思った。その曲のMVのオマケ映像で腹踊りを見せていた様子がおかしそうな男がバンドを変えたのだ。

そのサトヤスがいたからこそ、バンドはアリーナやスタジアムにふさわしいバンドになれたし、自分自身もこのバンドを好きになることができて、ここまでの4人の姿をずっと見てくることができた。

それはそのまま「ロックバンドにとってドラマーがどれだけ大きな存在であるのか」ということを自分の音楽観、ライブ観の中に刻み込んできた10年間だったと言っても過言ではない。サトヤスのドラムはそれくらいに衝撃的だった。あの高い位置のシンバルのドラムセットという派手なセッティングや、ロッキンに初出演した時に海パンに浮き輪という出で立ちで登場してきたキャラクターを含めて。

サトヤスがこれから先どうやって生きていくのかはまだ我々にはわからない。ベストアルバムの特典映像でも

「ドラムが叩けなくなったドラマーに生きている価値はあるのかと自死すらも考えることもあった」

というくらいにドラマーとして生きてきた人間であるからこその苦悩に苛まれていたことを包み隠さずに語っていたから。でもそのサトヤスのドラムの凄さに惚れ込んでいた3人が「多芸」「天才」と言うように、音楽以外の場所でもきっとサトヤスの名前や姿を見るようになることがあるはず。

対バンライブなどでも客席に近いところからライブを見ていたりしていたほどにライブを見るのが好きな人だから、ライブ会場で姿を見ることもあるかもしれない。企画的なライブでまたMCをしたりという可能性も。

もし仮にそうして姿を見る機会がなくなったとしても、我々がサトヤスのことを忘れることは決してない。忘れられないくらいに深く脳内に刻み込まれるようなドラマーであったから。

でもひとまずは、サトヤスにはお疲れ様と今までありがとうを。バンドにはこれからもよろしくを。

これからも、いつだって我々をもっと良い景色が見れる場所に連れて行ってくれ。

1.For Freedom

2.She’s Very

3.city

4.Cat2

5.You’re So Sweet & I Love You

6.Waitress, Waitress!

7.Stimulator

8.Starrrrrrr

9.Droshky!

10.Dracula La

11.Adventure

12.ワタリドリ

13.NEW WALL

14.Feel Like

15.LAST MINUTE

16.Mosquite Bite

17.PARTY IS OVER

encore

18.空と青 〜 rooftop

19.Beast

20.風になって

21.Untitled

22.閃光 (新曲)

文 ソノダマン