ROCK IN JAPAN FES.を主催するロッキンオンジャパンとVIVA LA ROCKを主催するMUSICAが現在の日本のロックシーンを代表する音楽雑誌2大巨頭と言えるだろうか。

そんな中で何度も存続の危機に晒されながらも存続してきた音楽雑誌「音楽と人」も今回は豊洲PITにて主催ライブを開催。

これまでにも音楽と人は何度も主催ライブを開催したことがあるのだが、とりわけ新木場STUDIO COASTで2daysで開催された主催フェスはチケット代が1日7800円という超強気な設定をしたがゆえに大爆死をし、最終的には無料招待券を配りまくるという結果になり、ライブを主催する側としての運営能力には?がついていたのだが、それでも続けてきたというあたりが音楽と人らしいし、この日の銀杏BOYZ、THE BACK HORN、BRAHMANという出演者のチョイスも実に音楽と人らしい。

・THE BACK HORN

平日でありながらも18時30分開演という時間設定のせいか、かなり客席にはゆとりがあるというか寂しさすら感じてしまうような中であったが、始まる直前くらいから一気に満員になっていく。そんな中におなじみの荘厳なSEが流れると、メンバー4人が登場するのだがその姿からすでにこのライブへの気合いが感じられるのがTHE BACK HORNの面々である。

菅波栄純(ギター)と岡峰光舟(ベース)による重いリフがSEの荘厳さを切り裂いていく「ブラックホールバースデイ」からスタートすると、山田将司(ボーカル)は激しく体を揺さぶりながら吠えるように客席に向かって歌い、岡峰は演奏中に高く人差し指を掲げると、初っ端からダイバーが出現していく。現在絶賛ツアー中という仕上がり具合だけではないこの日のライブへの気合いの入りっぷりを確かに感じさせる。

将司が

「帰る場所なら豊洲PITにあるから」

と歌詞を変えて歌うことによって大きな歓声が上がった「シンフォニア」、岡峰がベースをネック部分が発光するものに変えることによって、ただでさえベースをぶん回したりというアクションが映えるのがより一層目を惹くようになる「罠」とキラーチューンを連発していくと、おなじみの松田晋二(ドラム)による挨拶的なMCでは

「この3バンドが揃うっていうのは本当に音楽と人ならではだと思います。BRAHMANと一緒にやるのも久しぶりだし、銀杏BOYZとは10年ぶり以上になると思います」

とこの日の共演者たちに触れながら、手短に、でも最後には観客だけでなく自分たちにも気合いを入れるかのように

「最後まで楽しんでいきましょう!」

と叫ぶ。

松田は音楽と人の誌面において屈指の長寿連載である「福島大逆襲」という、編集長とのトーク的なコーナーをずっと続けている。そういう意味でも音楽と人を代表する存在と言ってもいいこのバンドがこうしてこの日のステージに立っているのは必然と言える。

10月にアルバム「カルペ・ディエム」をリリースしたばかりだが、その先行配信曲であった「心臓が止まるまでは」ではびっくりするくらいに重い打ち込みのサウンドが鳴る。それはTHE BACK HORNが21年目というベテランになっても進化を求めて進み続けているからこそ鳴らせる音。そうした新しい要素を取り入れながらも、どこからどう聴いてもTHE BACK HORNの音楽でしかないダークさを持っている。

そのTHE BACK HORNなりのダークさを強く感じさせるのは

「あの悪人はきっと僕だ」

という歌い出しから、

「有罪 有罪 有罪 有罪」

と自分自身を断罪しまくる「悪人」。岡峰がベースを振り回してマイクスタンドに当たり、それがステージに倒れてもなんら焦ったり直したりすらしないというあたりにこうした出来事はもはやこのバンドにとってはアクシデントとすら言えないようになっているんだな、とベテランらしい頼もしさを感じさせるが、曲後半に光が差し込むような展開はこのバンドなりに終わっていく人生というものを祝福しているかのようだ。

するとここで今度は将司のMC。

「俺は昔は全員でインタビュー受けたりしても全然喋れなかった。4ページくらいあっても最後に一言だけ喋る、みたいな。そんな俺が音楽や人を通してコミュニケーションができるようになったのは音楽と人が俺のそういう部分を引き出してくれたから。音楽と人のスタッフや金光さん(編集長)、本当にありがとう」

と、将司なりに音楽と人への感謝を告げる。今でこそ将司は単独インタビューに応えたりもするし、金光編集長は

「将司と飲みに行くととにかく長い。朝までどころか昼くらいまで行く。だからいつもa flood of circleの佐々木亮介を呼び出す(笑)」

と書いていたこともあった。なんなら将司も参加するSHIKABANEにおいてはNothing’s Carved In Stoneの村松拓とともに悪ノリするおっさんという立ち位置になりつつある。そんな将司の人間らしい部分を我々がこうして見れているのは音楽と人のおかげなのかもしれない。

そして最新アルバム「カルペ・ディエム」のリリースとツアーの告知をしてから演奏されたのはリリース前からフェスなどでも演奏されてきた、アルバムのリード曲的な「太陽の花」。この曲も「心臓が止まるまでは」と同様に大胆に打ち込みを使った曲。その打ち込みからも「和」の要素を強く感じさせるのは新しいことに挑戦しながらもこのバンドが守り抜いてきたものがあるからだし、ダークさだけではなくそうした要素もTHE BACK HORNだからこそのものである。

そして松田の駆け抜けるようなビートのドラムの連打から栄純のギターリフに繋がるのは「コバルトブルー」。将司だけではなく栄純も岡峰もステージ上を暴れ回りながら演奏するのだが、その姿からはいつもとは違った気合いの入り方を感じさせる。後に控える2組がどんなバンドなのかをよくわかっているからこそ、ちょっとでも100%を下回るような場面を見せたらすぐに持っていかれてしまうというような。

そんなバンドの気合いはラストの「刃」において、将司が曲中に客席を見ながら歌詞を敢えて飛ばすようにして

「豊洲ー!」

と叫んだ姿からも明らかであったし、最後のコーラス部分では栄純と岡峰が動き回りすぎて場所を入れ替わっていた。それでもスタッフはその場所にちゃんとそれぞれのマイクスタンドをセッティングする。それは20年間ずっと続けてきたバンドの、ずっと演奏し続けてきた曲だからこそ見えた光景であった。

ある意味では割と予想通りと言えるようなセトリである。それでも演奏している姿(特にラスト2曲の)からは見ていて本当に「なんてカッコいいバンドなんだ…」と感動してしまうくらいに飽きることがない。そのバンドとしての姿はどんな言葉よりも、自分たちをずっと大事にしてきてくれた音楽と人への感謝を感じさせた。

アルバムがこれまでのTHE BACK HORNを更新するくらいに素晴らしくて、それでいてこんなライブを見せられたら、やっぱりツアーに行きたくなってしまうよなぁ。

1.ブラックホールバースデイ

2.シンフォニア

3.罠

4.心臓が止まるまでは

5.悪人

6.太陽の花

7.コバルトブルー

8.刃

・BRAHMAN

この日はタイムテーブルが公開されていなかったため、どのバンドがどの順番で出てくるかわからない。ベースアンプに武士の絵が描かれているTHE BACK HORNはステージセットを見ただけでトップバッターだと思っていたが、果たして次は…と思っていると、やたらと屈強そうな男性たちが客席前方に集まっていく。BRAHMANである。

おなじみのSEが鳴って観客が両手を合わせて高く掲げると、KOHKI(ギター)、MAKOTO(ベース)、RONZI(ドラム)の3人が登場し、いきなり爆音、というわけではなく繊細に音を合わせて重ねていくように始まった「A WHITE DEEP MORNING」でTOSHI-LOW(ボーカル)もステージに登場し、その逞しい肉体のような歌声を広い豊洲PITの中に響かせていく。

一気にバンドの音が轟音に転じていく「初期衝動」が始まると、演奏するメンバーの背面にバンドのバックドロップが迫り上がっていき、待ってましたとばかりにダイバーたちが続出し、客席の景色をガラッと変えてしまう。

TOSHI-LOW以外の3人によるコーラスというかシャウトに観客も合わせて叫ぶ「付和雷同」からは全く間を開けることなく次々に曲を連発していく。このテンポの良さこそBRAHMANのライブの醍醐味でもあるし、まるで格闘技のような、と形容されることもあるストイックさの所以でもある。

リズムに合わせた手拍子が起こる「BEYOND THE MOUNTAIN」から、

「ライブハウスなんだから好きなように楽しめ!」

とKOHKIのギターソロ前に叫び、最後には

「赦すって 赦すって 赦すっていうことだ!」

とフレーズを3回も繰り返したTOSHI-LOWが

「ピース!」

と全てを赦したかのようにピースサインを客席に向けた「不倶戴天」はこの後のライブによってそのピースがさらに意味を増して響いていくことになる。

そんな爆音ハードコアパンクの流れをいったん小休止するかのようにTOSHI-LOWの英語歌詞のボーカルをしっかりと響かせていく「FROM MY WINDOW」はなかなかフェスやイベントでは聴けない曲であるし、このバンドが激しいだけではなく確かに持ち合わせている歌心のようなものも感じさせる。

サビで一気に光が差し込むような「LOSE ALL」のアウトロでTOSHI-LOWがいつものように客席に突入していくと、「警醒」では観客の上に立とうとするTOSHI-LOWに向かってダイバーたちが押し寄せまくる。あまりの激しさ(としつこさ?)に思いっきりTOSHI-LOWはダイバーをどついたりしていたが、最終的にTOSHI-LOWが沈んでしまうくらいの状況になり、そのせいでかTOSHI-LOWのマイクも音が出なくなってしまう。

なのでボーカルオフ状態での演奏になるのだがそれによってメンバーもそれぞれがどこを演奏しているのかわからなくなってしまったのか、KOHKIとMAKOTOがRONZIのドラムセットの前に集まってKOHKI主導で音を合わせることに。BRAHMANとしては珍しいアクシデントではあるけれど、3人は笑顔になっておりそうしたことすらもライブの一つとして楽しんでいるかのようだ。

そんな中でTOSHI-LOWはマイクを交換するという慌ただしさを見せながらも「鼎の問」を観客に支えられながら、この日は映像なしで歌う。すると、

「THE BACK HORN、銀杏BOYZ、嫌い。田舎モンだから(笑)MCが訛ってるし(笑)

このライブの主催の主婦の友だかいう雑誌…」

とそのまま喋り始め、

「3〜4年前に新木場でやった時にチケットが全然売れなくてガラガラだった。7800円って外タレみたいなチケット代の設定をしやがってたから、「お前はもう2度とイベントをやるな」って言ったのに性懲りもなくやりやがって。だから3組とも武道館クラスのバンドなのに豊洲PITが売り切れていない(笑)どんだけ食い合わせが悪いんだよ(笑)

でも今日リハでバクホンと銀杏を見てたら、2組ともまだまだ諦めてないと思った。まだまだ諦めてないし、まだまだいけると思って音楽を鳴らしている。音楽と人だってそうだ。普通雑誌っていうのは売るために表紙にその時の旬な、売れてる人を使う。でも音楽と人は「ン?」ってなるような人がよく表紙になっている(笑)

それはその時だけ売れればいいっていうことじゃなくて、そのバンドとずっと一緒に生きていこうと思っているから。俺たちも、音楽と人も、音楽や人を諦めてない。

そんな諦めてない人たち。24年前、8年前、この間の千葉の台風の被害に遭った諦めてない人たちの間でこの歌が歌われていたら」

と笑わせながらも愛に溢れるTOSHI-LOWならではというか、TOSHI-LOWにしかできないMCによって始まった「満月の夕」ではORANGE RANGEのYOHが三線としてステージに登場したかと思いきや、歌が始まるとTHE BACK HORNの将司も登場してTOSHI-LOWと一緒に歌い、さらにはなんと銀杏BOYZの峯田和伸までもが現れて一緒に歌い、TOSHI-LOWと抱き合う。

かつて東日本大震災が起きた時にあまりにも対極的な向き合い方をしていたために反発もあった、TOSHI-LOWと峯田が一緒にステージに立って歌っている。しかも阪神大震災の時に生まれた「満月の夕」という曲を。演奏が終わった後にMAKOTOと固く握手し、TOSHI-LOWと抱き合う峯田の姿は実に感動的なものだったし、この日この3組でのライブである意義を感じさせてくれた。

「フジロックの時に峯田が言った通りだった!ハッパやってでも、闇営業やってでも生き延びろって。そうすればまた会えるからって。そういう失敗もやり直せる、また出会えるっていう歌!」

と言って最後に演奏された「真善美」では

「さあ幕が開くとは 終わりが来ることだ

一度きりの意味を お前が問う番だ」

というフレーズが流れながらステージ背面の幕が降りていく。それは終わりが来ることの合図であった。

BRAHMANはあまりに強すぎて、フェスなどで見ると全てを持っていってしまう。それはやはりこの日もそうだったし、そうしたこの日だからこその特別というものをBRAHMANは作れるバンドであるということ。

前に音楽と人のイベントに出た時も散々文句を言っていたのに、またこうしてイベントに出演しているのはこのバンドが怒りのバンドなのではなくて優しさのバンドであることの何よりの証明である。

1.A WHITE DEEP MORNING

2.初期衝動

3.付和雷同

4.AFTER-SENSATION

5.DEEP

6.BEYOND THE MOUNTAIN

7.不倶戴天

8.FROM MY WINDOW

9.LOSE ALL

10.警醒

11.鼎の問

12.満月の夕 w/ YOH,山田将司,峯田和伸

13.真善美

・銀杏BOYZ

そしてこの日のトリは銀杏BOYZ。先月のこの豊洲PIT以来のライブ。すでに転換中から客席からは「峯田ー!」という声が飛んでいる。

そんな中で場内が暗転すると、SEもなしにステージ中央にスポットライトが当たる。そこには上半身裸でアコギを抱えた峯田和伸の姿が。

「銀杏BOYZ、歌います!」

と言って弾き語りのようにして歌い始めたのは生々しくドロドロとした人間の情念が渦巻く「生きたい」。最近はあまりライブでやっていなかった、フェスやイベントでやるにはあまりに曲自体が長く、重い曲。途中からバンドメンバーも登場して轟音のバンド形態になるというのは「人間」や「光」というバンドの代表曲に連なるアレンジであるのだが、まだこの段階ではなぜこの曲をしかも1曲目に演奏することにしたのかをわかっていなかった。

「生きたい」でバンド編成になった際にアコギを下ろしてハンドマイクで暴れ回りながら歌っていた峯田がエレキを手にして、山本幹宗と加藤綾太とのトリプルギターという編成で歌い始めたのは近年ライブで歌うようになった、GOING STEADY時代の「東京少年」。そのパンクなサウンドはかつてと変わらないというか、岡山健二(ドラム)と藤原寛(ベース)という後期andymoriのリズム隊による手練れのメンバーが演奏することによってさらに獰猛さを増しているようにすら思えるのだが、自分がGOING STEADYを、峯田和伸の作る音楽と出会ったきっかけになった曲をあれから15年以上経ってこうしてライブで聴くことができている。銀杏BOYZになった時にはもう自分がライブで聴けることはないんだろうな、とすら思ってしまっていたこの曲を。

「瞳を閉じれば聞こえてくるだろう 拳握った少年の声が」

というサビのフレーズに合わせて瞳を閉じてみる。まるでこの曲と出会った時の、音楽と、ロックと、パンクに本当の意味で出会った高校生の時の自分が今の自分の姿を見ているかのような。そんなあの頃の自分と向き合わざるを得ないような曲。

その轟音を発したままで峯田がカウントを取ると加藤がギターを抱えたまま真横に飛んで倒れ込み、山本は高くジャンプする「駆け抜けて性春」へ。こうしたメンバーのパフォーマンスの一つ一つは彼らが本当に今の銀杏BOYZのメンバーとしてライブを作ってくれているということがよくわかる。峯田も間奏でギターを抱えたまま客席に飛び込み、ステージに戻ってくるとYUKIの歌うパートで客席にマイクを向けて大合唱を呼び込む。BRAHMANのファンもTHE BACK HORNのファンもたくさんいただろうけど(服装や見た目でだいたいわかる)、銀杏BOYZのファンもたくさんこの場所にいて、銀杏BOYZのファンじゃない人もちゃんと曲を知っててくれていた。

「俺がバンドを始めた時からBRAHMANはもうずっとやっていて。ライブを何回も観に行ったこともあるしね。そんなバンドとフェスのバックステージで挨拶するとかじゃなくて、こうしてライブハウスのイベントで一緒にやれてるっていうのは、本人の前では絶対言わないけれど…光栄です」

とBRAHMANと対バンできることへの感謝を告げると、

「私ごとですが、3日前に…」

と喋り続けたので、まさか峯田も世間の結婚ブームに乗るかのようについに結婚したのか!?という空気になる中、

「マネージャーの江口くんが結婚しました。俺は前のメンバー3人が結婚した時も式には行かなかったの。嫁さんより俺の方がメンバーのことを好きだっていう自信があったから、式をめちゃくちゃにしてしまうと思って(笑)

でも今回はスーツ着て、このメンバーみんなで式に行って。江口くんが最後にスピーチしたんだけど、必死に暗記したんだろうな、なんにも紙とか見ないで喋って。その姿に俺はすごく感動してしまった。次の曲はそんな江口くんのために歌います」

と言ってアコギを弾きながら歌い始めたのは「骨」。ドラマ主題歌になっていたからか、峯田1人になってからのこの曲もたくさんの人がちゃんと知っていた様子。峯田が結婚式の話をしている時も、この曲を演奏している時も、メンバーたちはみんな笑顔だった。一緒にマネージャーの結婚式にまで行ってくれるくらいのこのメンバーだからこその雰囲気、そしてライブそのものの素晴らしさ。それはきっと名物マネージャーである江口氏にとっても大切な宝物のような存在や瞬間になったんじゃないだろうか。

そんな多幸感が会場に満ちていく中、ライブで聴いているとなぜだか涙が出てきてしまう「夢で逢えたら」へ。峯田のボーカルにギタリストやベーシストとしてだけではない貢献度の高さを見せる加藤と藤原のコーラスが乗っかり、ポップさをさらに際立たせていく。そう、銀杏BOYZはポップなのだ。どんなにどしゃめしゃなサウンドであっても、メンバーがステージ上で暴れ回っていても、ひたすらに頭や胸に焼き付いて離れないくらいにポップだった。今でもこうして銀杏BOYZを聴き続け、ライブを見に来続けているのはそこが最も大きな理由なのかもしれない。そんなポップな音楽でみんなが笑顔になりながらダイブをしたり、涙を流したりしている。なんて素晴らしい光景なんだろうか。

峯田がアコギに持ち替えるとその銀杏BOYZのポップさの最高峰とも言える「BABY BABY」へ。イントロから飛び跳ねまくり、大合唱する観客たち。峯田はBRAHMANとTHE BACK HORNを

「友達から始まったバンドが20年経った今もずっと続いている。それは本当に凄いこと。俺はそれができなかったから」

と称えていた。確かにGOING STEADYも銀杏BOYZも同じメンバーとしては続かなかった。峯田1人だけになってしまった。それは望んだ形ではなかったかもしれないけれど、今でもこうして銀杏BOYZが好きな人が集まって、銀杏BOYZのライブでこの曲を大合唱している。それは本当に幸せなことなのかもしれない。

また峯田は

「俺には一つだけ決めてることがある。それはこういうライブとかメディアで、嫌いなバンドの名前とかを言わないっていうこと。もし俺が「BRAHMANが嫌い」って言ったとして、銀杏BOYZとBRAHMANがどちらも好きな人がいたとしたらその人は何とも言えない気持ちになっちゃうから。俺もライブ見たりしてるときに身に覚えがあるので」

とも言った。BRAHMANのライブでTOSHI-LOWが

「THE BACK HORN、銀杏BOYZ、嫌い」

と言ったのは愛情の裏返しであることは我々はもちろん峯田もわかっているが、

「誰一人として疎外したくない」

というその思考は実に峯田らしいというか、やりたいことをやりたいようにやっているようにも見える峯田の持つ根の優しさというか、音楽ファンとして音楽ファンのことを考えているということがよくわかる。

そしてラストは峯田が直立する形で歌う、山本と加藤のギターがノイジーなサウンドを撒き散らす「SEXTEEN」。山本が操作するそのサウンドの残響と余韻だけが確かに会場内に残っていた。

アンコールで再び峯田がメンバーとともにステージに現れると、

「せっかくなんで3組で一緒になんかやれたらいいとも思ったんですけどね、THE BACK HORNとBRAHMANがああいうバンドなんでね」

と特別なコラボはなしで銀杏BOYZとして望むことを告げると、

「近しい友達が昨日危篤状態になってしまって。病院でずっと手を握ってたんだ。そしたら明け方に目を覚ましたの!その人もバンドマンだから「また一緒にやるんだからね」って言ったら「うんうん」って頷いていて。

だから生きてれば絶対また会えるし、THE BACK HORNともBRAHMANともまた一緒にやれる日が来る。なんで生きていて欲しいかって、俺はあんたらに

「I WANT YOUだぜ

I NEED YOUだぜ」

って言いたいの!」

と峯田が言ってから演奏されたのは、峯田がハンドマイクを持って客席に手を振り、加藤がアコギを弾くきらめくようなポップソング「ぽあだむ」。

峯田が言っていた「危篤状態になってしまった友達」というのはイノマーのことだ。イノマーに近しい人たちも病院でずっと寄り添っていたことをツイートしたりしていた。

先月、ステージに立ってからまだ1ヶ月。しかしそのステージに立って歌い、ベースを弾いていたのもやはりそんなことができる状態ではなかったのだ。それでもイノマーは普通に喋ることすらできない状態でステージに立っていた。それは峯田やサンボマスター、ガガガSP、氣志團と一緒にライブをやるという約束を叶えるため。何よりもオナニーマシーンというとても人に言えないようなバンドの音楽とライブで笑顔になってきた人たちのため。

この日の「ぽあだむ」を歌う峯田の表情はどこか涙ぐんでいるように見えたし、最初に「生きたい」を演奏したのもそのことと無関係ではないと思う。そうして銀杏BOYZはいつも「この日この場所でしかない」ようなライブを見せてくれた。そしてそれは銀杏BOYZに限らず、あらゆるバンドやアーティストたちが自分に教えてくれたことでもある。なんで自分がこうしてこんなにライブばかり行くような人生になってしまったのか。それを思い出させてくれたのは、こうしてライブに行くようになるきっかけを作った銀杏BOYZだった。こうして銀杏BOYZのライブが見れるんなら、やっぱりどんな手を使っても生き延びてやるよ。

1.生きたい

2.東京少年

3.駆け抜けて性春

4.骨

5.夢で逢えたら

6.BABY BABY

7.SEXTEEN

encore

8.ぽあだむ

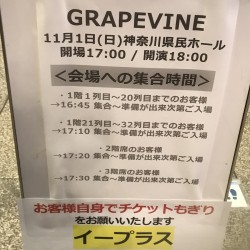

TOSHI-LOWがMCで言っていたように、音楽と人はちょっとフィーチャーするアーティストが世の流行りみたいなものとかなりズレている。今GRAPEVINEが新作をリリースした時に表紙にするような雑誌は他にないだろう。

でもそれはバンドが売れなくなったら扱いを小さくしたり、もう載せない、というような方針の雑誌ではないということの証明でもある。なんなら音楽と人は曲や作品についてのインタビューをあんまりしない。ただその人がどういう人間で、その作品を作った時にどういう心境や状況だったのかをひたすらに掘っていくという、まさに音楽と人という誌名そのもののような誌面を作っている。

怒髪天やフラワーカンパニーズ、The ピーズにTHE COLLECTORSというベテランバンドが記念碑的な武道館ワンマンをやるという流れも音楽と人の後押しがなかったらきっとできなかったとも思う。かつて新木場のイベントの時にTOSHI-LOWが言っていたように、

「音楽だけじゃなくて人を見ている」

雑誌だから。この日、この3組が音楽と人のイベントに揃ったのも、この3組が究極に人間らしさをこの上なく感じさせてくれるバンドたちだから。またこんな夜を作ってくれるのなら、音楽と人がイベントをやる際には何度だって行きたい。なんやかんや言って、10年以上ずっと読み続けている雑誌だから。

文 ソノダマン