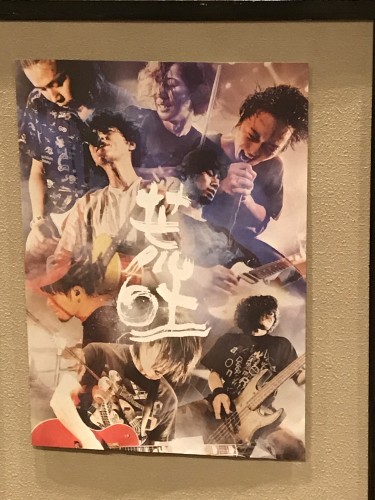

「荒吐20th SPECIAL -鰰の叫ぶ声-」東京編 (THE BACK HORN × 9mm Parabellum Bullet) 昭和女子大学人見記念講堂 2021.1.19 9mm Parabellum Bullet, THE BACK HORN

ともにARABAKI ROCK FESを象徴する存在であり、2020年もフェスが開催されていれば出演していた、THE BACK HORNと9mm Parabellum Bullet。

(THE BACK HORNはフェス皆勤賞であり、9mmはベースの中村和彦が学生時代に観客としても参加している)

そんな両者がフェスの20周年を祝うべく開催された、2マンの対バンというよりは2バンドでのコラボライブ。このライブタイトルにある鰰もアラバキのステージ名の一つである。しかしそれも当初の予定よりも開催が大幅にズレ込み、母体のフェス自体も2020年を2021年に延期。

現在も緊急事態宣言下であるが、延期に伴う払い戻しによってキャパが50%以下になったためにこの状況でも開催することに。

いつ来てもなんだかソワソワする昭和女子大学の敷地内に入ると、入場前に個人情報追跡シートなるものを記入。もちろん用紙も鉛筆も書いた本人しか接触することはないという形を取られており、検温と消毒という今のライブ会場ではおなじみの感染対策を行ってから人見記念講堂へ。

もともとがフルキャパで開催する予定だったのを払い戻しによって50%以下にしながらもチケットはそのまま有効ということで、場内の座席は一席置きに空けながら、その全ての座席番号を書き換えている。(元々のチケットと座席の通りだと隣り合ってしまうため)

それは自身の席を探すのがなかなか大変ではあるが、こうした対処をしたスタッフはより一層大変だっただろうと思われる。

緊急事態宣言下ということもあり、今回は平日に関わらず開演が18時であり、20時までには終演するという時間設定に変えていることもあり、さらなる払い戻しを受け付けたからか、一席空けているという対策以上に座席は空いているように見える。

今回のライブは2daysであり、初日は9mmが、2日目はTHE BACK HORNが先に単独でライブをやり、その後にコラボという形となるため、初日のこの日はまずは9mmの単独でのライブ。

場内が暗転するとともにATARI TEENAGE RIOTの「Digital Hardcore」が流れてメンバーが登場…というオープニングはコロナ禍の前のライブと全く変わらないが、一つ違うのはやはり観客の歓声がないということ。これまでに数え切れないくらいに見てきた9mmのライブにおいて、このメンバー登場時とメンバーが音を鳴らした瞬間に歓声が上がらないライブを見ることになるというのは、かつてまだメジャーデビューする前にRADWIMPSのツアーのオープニングアクトに出た時以来だろうか。敢えて散髪しに行っていないのか、和彦は物凄く髪が長く、かつ量が増えており、この日はサポートギターとして武田将幸(HERE)が参加し、この後のコラボに備えて、すでにドラムセットが2セットや武士の絵が描かれたベースアンプなど、9mmのものではない楽曲もセッティングされている。

「9mm Parabellum Bulletです」

と菅原卓郎(ボーカル&ギター)がいつものように深々とお辞儀してから挨拶すると、滝善充のギターが唸りを上げる「太陽が欲しいだけ」からスタートし、声は出せないながらも観客の腕がガンガン上がっては振られ、

「さあ両手を広げて すべてを受け止めろ」

という歌詞ではフレーズの通りに観客が両腕を天に向かって伸ばす。ステージに立っているバンドの鳴らしている音や、この状況でライブをやることを決めたバンド、会場に来ることができなくて配信で見ている人の意志や覚悟のすべてを受け止めるように。そこにはバンドと観客が目に見えない強い絆で結ばれているような感覚が確かにあった。それはロックバンドとしてはかなり多くの回数、しかもバンドにとっての節目と言えるようなタイミングで立ってきたこの会場のステージだからこそ感じられるものもあったのかもしれない。

Aメロでのかみじょうちひろの激しいドラムの連打に合わせて滝の動きも激しくなる「Answer and Answer」では間奏でお互いの呼吸を合わせるかのように卓郎と滝が目を合わせて微笑む。その次の瞬間には和彦がモニターをジャンプして飛び越えてステージ前に出てきてベースを弾く。

9mmは昨年の11月にもファンクラブ会員限定でワンマンを行っているとはいえ、かつてプロデューサーだった、いしわたり淳治(関ジャムでもおなじみ)が「生粋のライブ屋」と評するほどにライブをやりまくって生きてきたバンドであり、こんなにもライブをやらなかった時期は滝がライブに参加できなかった時ですらなかったのだが、そんなブランクを全く感じさせることはない。

それは2020年に産み落とされたという意味ではこうしてライブで聴くのが初めてになる人も多かったであろう最新シングル曲「白夜の日々」においてすら確かに感じさせてくれるものであるが、

「当たり前じゃない日々ばかりだよって

答えひとつ持って 流されずに 生きるために

君に会いに行くよ」

という、期せずして当たり前じゃない日々を生きることになってしまった我々に9mmが会いに来てくれたという、こうして再開を果たす時のためのテーマのようにすら感じさせる歌詞と、こんな世の中の状況であるにも関わらず、こんなにステージの上で暴れまくるメンバーがいるバンドがこんなに爆音を鳴らしているということの喜びを感じさせて、曲終わりではかなり長い時間だったにも関わらず、卓郎が水を飲んでから喋り始めるまでの間、ずっと長い拍手が鳴り響いていた。

この人見記念講堂はホールということもあって音もよく響くというのが、観客の数が50%どころかおそらく30%くらいであったにも関わらず、満員かと思うくらいにその拍手の大きさと強さを感じさせた要素の一つでもあるかもしれないが、やはり最大の要素は観客からの、この状況でもライブをやってくれた、会いに来てくれたバンドへの感謝と称賛によるものである。だから卓郎も、

「声がなくても皆さんの長い拍手がちゃんと届いてます」

とMCで真っ先にそこに触れたのだろう。

かつてここでライブをやった時に卓郎が盛大にイントロをミスったことに触れてから演奏された「サクリファイス」を今回はバッチリ決めたかと思いきや、滝と和彦がより暴れまくる「Supernova」では1コーラス終わった後の間奏での卓郎と滝のギターのユニゾンがズレてしまい、2人は顔を見合わせて大笑いしている。こうしたハプニングも今この瞬間に音を鳴らしているからこそ起きること。ミスしたことがマイナスになるのではなく、それすらもメンバーも我々も楽しめる要素の一つにすることができている。やはりこのメンバーでライブをやっている時こそが、9mmが最強だと思える瞬間だ。

この状況で聴くことによって、それまでとは違った意味で聴こえてくる曲や歌詞というものがある。去年の春の緊急事態宣言後に見たいろんなバンドのライブからもそれを感じてきたが、こと9mmにおいて最もそれを感じさせたのは、メジャーデビューのタイミングでリリースされた、もう14年も前に作られた曲である「The World」だ。

「誰もがみんな当然のように受け止めたけれど

なぜか今でも終わる気配は見当たらないまま」

「呼吸を止めて確かめてみる

生きていく苦しみをわずかでも」

紛れもなくディストピアを描いたであろう歌詞の数々がまるで今のこうした世界になってしまうことを予期していたかのようであるが、

「耳を澄まして確かめてみる

僕らの鼓動が続いていると」

「目を凝らして焼き付けてみる

明日も僕らが生きていく世界を」

と、最後に響くのはそんな世界であっても我々は生きていて、これからも目を見開いて生きていかないとならないという現実だ。

そんな現実を生き抜いていく力をくれるのが、

「勝ち目が見当たらなくたって

逃げたくないから笑ってんだろ

くじけそうな 心をふるいたたせて

明るい未来じゃなくたって

投げ出すわけにはいかないだろ

また明日 生きのびて会いましょう」

という「名もなきヒーロー」の歌詞。ああ、こんな世界でも我々にはこうして目の前で音を鳴らしてくれる、ヒーローのようなバンドがいる。9mm自身も

「正しい答えじゃなくたって

間違いだとは限らないんだろ

たおれたら そのまま空を見上げて」

という歌詞の通りに、倒れそうな状況があっても立ち上がってきた。その姿を我々は見てきたからこそ、今のこの状況で聴くこの曲から計り知れない力を貰うことができる。そして

「生きのびて会いましょう」

という、どうしたって命や死というものを考えてしまうタイミングだからこそ、過去最高にバンドとのその約束をなんとしても果たすために、こうしてライブに来る際も最大限に感染対策をして、こうした場所や機会を繋いでいく。

9mmのこれまでの活動を見てきたら、ただ単に中止にしたら赤字になるからとかそんな理由でこの日にライブをやることを決めたわけではないことはわかるはずだ。この日、実際に会場でこの曲を聴いたことによって、それは確信へと変わった。

今の9mmには明確に自分たちがこうしてステージに立つことによって救われる人がいるということがわかっている。それはバンド自身が目の前にいてくれる人に救われた過去の経験があるからであり、そういう人たちの顔が目に焼き付いているからだろう。

例えば自分にとってはこの会場で行われた、凛として時雨との2マンライブ。あの日、千葉県は前日からの台風の影響によって大きなダメージを受け、自分が到着した時にはすでにライブの後半だった。それでも最前列のど真ん中というとんでもない席についてステージを見上げた時の卓郎の微笑んだ顔は今でも忘れていないし、これからも忘れることは絶対にないだろう。(それは自分に向けられた微笑みだったのかはわからないけど)

でもこの状況でこの会場にいた人なら誰しもそうした9mmに救われた経験が少なからずあるはず。そんな人たちの存在こそがこのライブを開催することに決めた最大の原動力なはずだ。それを鳴らしている音や姿から確かに感じることができるから、泣けるラブソングとかバラードみたいなものとは真逆と言っていいくらいに物凄く激しい音であるにも関わらず、見ていて涙が出てきてしまう。またしても9mmに救われてしまっただけに、必ず生きのびて会いに来ないといけない。こうしたライブという、今でも人によっては危険だと思われているような場所へ。

「名もなきヒーロー」のアウトロが終わった瞬間に卓郎が歌い始めるという繋ぎによって演奏され、アウトロのキメでは卓郎、滝、武田、和彦が今までより距離を取りながらも向かい合って同時にヘッドを立てる「新しい光」でさらにステージと音の激しさが増す中、これまでは卓郎がマイクから離れて観客が歌うというのがお決まりのようになっていた、ラスサビ前も我々は歌うことができず、卓郎が普通に歌うという形になっており、それは卓郎がおなじみのマラカスを振りまくるイントロが追加された「talking machine」のリズムに合わせた

「ワン、ツー、スリー、フォー!」

のカウントにおいても同じである。

ワンマンやツアーなどの9mmのライブに(しかもこういう状況で)来るような人はもうそうした「観客が声を出すところ」というのがわかっているし、わかっていて分別があるからこそそれ以外の部分では基本的に演奏中に歌うような人はほとんどいない。(音が大き過ぎて聴こえないだけかもしれないけど)

そういう意味では自分は9mmのライブにおいては観客が声を出すことができないということがそこまで大きな要素にはならないと思っていた。いや、声が出せないから物足りないということは全くないのだが、声を出すポイントが決まっているにも関わらず、そこには明確にライブだからこそ我々の心の中から湧き上がる衝動が形になって現れていたのが声であり叫びだったということに、声を出せない状況になってしまったからこそ気付かされた。小説のタイトルを借りるならば、心が叫びたがっているんだ。それによって確かに解放されてきたのだ。日常を生きる上で生じる様々な軋轢や不安や不満から。

声は出せずとも踊りまくることができる上に、隣の席が空いていることによってむしろいつも以上に思いっきり、かつ快適に踊ることができた「talking machine」から、最後は滝のタッピングから和彦が位置の低いマイクに向かって叫びまくり、轟音を呼び込む「ロング・グッドバイ」。それは滝の好調っぷりを伝えるパフォーマンスを展開していたと同時に、歌詞とは裏腹にこれが長いお別れにはなりませんように、という祈りを込めたかのようなものになっていた。演奏が終わった後、ステージを去る際のメンバーの表情と仕草からは、やはりこうしてライブをやっていることによって生きている実感を感じているということがはっきりと伝わってきた。それはやはり長い長い拍手で応えた我々もそうだから。

1.太陽が欲しいだけ

2.Answer and Answer

3.白夜の日々

4.サクリファイス

5.Supernova

6.The World

7.名もなきヒーロー

8.新しい光

9.talking machine

10.ロング・グッドバイ

ステージには最初から2組分の機材が用意されていただけに、そのままTHE BACK HORNのメンバーが出てきて、ということもできる状態ではあったが、ここで換気も含めた休憩タイム。それは9mmのメンバーの体力回復を含めてのことだったと思われるが、19時少し過ぎになるとステージに流れたのはアラバキのライブ前に流れる三味線によるSE。季節も場所も遠く離れているけれど、紛れもなくこのライブがアラバキというフェスがあってのものであるということを再認識させてくれる。

すると9mmとTHE BACK HORNのメンバー全員、計8人が同時にステージに登場。9mmのメンバーのうち、卓郎は先程の白いTシャツの上に黒のジャケットを羽織り、和彦は長い髪を後ろで結いているだけに、むしろTHE BACK HORNのベースの岡峰光舟のように見えるのだが、実際には光舟は髪を切ってサッパリとした見た目になっているだけにイメージとは反転している。

その8人編成で卓郎がアコギ、THE BACK HORNの山田将司はハンドマイクという形で菅波栄純がリフを刻み始めたのはTHE BACK HORN「コバルトブルー」。なんといきなりの8人全員での演奏である。

アコースティックというより酔いどれユニットであるSHIKABANEのメンバー同士である卓郎と将司は息ぴったりのボーカルの分け合いとサビでの重なり合い方を見せ、ドラムはかみじょうと松田晋二によるツインドラムによって曲の持つ迫力が倍以上に。ベースは2人で演奏を分け合うという形であるが、どれだけそれぞれで練習したり合わせてきたんだろうかというくらいに9mm側も「コバルトブルー」を完全に自分たちのものにしている。

昨年はポリープの手術というボーカリストとして大きな決断をした将司もすごく歌えているし、その声が天井の高いこのホールの中に響いている。晴れやかな表情でステージ前に出てきて観客を煽っていたのも、その喉の調子の良さと無関係ではないだろう。それこそ手術前はTOSHI-LOWにも「見ていてツラい」と言われるほどに歌うのがキツそうだったが故に。

先にTHE BACK HORNの曲を演奏したということで、次は9mm曲へ。確かにライブ定番曲でありながらも9mmのライブでは演奏されなかった「ハートに火をつけて」はこの全員で演奏されることを選んだのだが、光舟が演奏している姿を和彦がステージに座り込んで「どれどれ?」と言わんばかりに凝視したり、栄純も滝とともにコーラスをしていたりと、なかなかどこを視界の中心に持ってくるべきなのかというのが実に忙しいが、自分が見たいと思うところを見ることができるというのは画面に映されたところだけを見る配信とは違う、現地で見ているからこその特権である。間奏のステップを2バンド全員でやるかと思ったらやらなかったのは少し意外であったが。

すると曲終わりで場内が暗転する間にステージには卓郎、和彦、栄純、松田という黒い服を着た4人に。今回は全員での演奏だけでなく混合バンドとしての演奏もあり、まずはこの4人による「黒組」での演奏。

そもそもこの「鰰の叫び声」のアイデアはアラバキの主催者の菅という人物によってもたらされたものであるらしいが、そもそもその話をしているのが菅原と菅波であるだけに、なかなか登場人物が菅という漢字がつく人ばかりでややこしくなってしまいながら、この4人でまずは9mm「Vampiregirl」へ。

卓郎が歌うという意味では違和感はないが、この曲の印象的なギターリフを栄純が演奏すると、同じ曲であるのに滝のものとはやはり違うように聴こえるし、かみじょうのド派手なドラムに比べると松田のドラムは実にシンプルというか堅実だ。

それは9mmの方が演奏が優れているというわけではなくて、両者の表現の仕方の違いだろう。こうして9mmの曲を演奏している栄純と松田の姿を見て、音を聴いていると、あの4人だけの、だからこそのバンドでありながらも、思っていた以上にバクホンは将司の歌を中心に据えた曲を作って演奏をしているバンドであるということがわかる。

逆にガンダムの主題歌になったことにより、「海外の人に最も知られているバクホンの曲」と言える「罠」では卓郎が実に丁寧に歌っているという印象。その辺りにも声を振り絞るように歌う将司との違いを感じることができるし、逆にこの曲のギターリフはやはり栄純のものであるよなぁと思えるのが実に面白い。こうしてそれぞれの曲を違うメンバーが演奏するからこそ、それぞれのメンバーの特徴がより一段と強く感じられる。

するとここで黒組から白組へとバトンタッチ。白組だからということで、将司(元々基本的に白シャツだけれど)、光舟、かみじょうの3人は白い衣装を着ているのだが、滝だけはいつも通りに黒。だが滝本人は絶対に黒でなくてはならないというこだわりは特にないらしい。

このメンバーになったことによって本人たちも言っていたが、こちらは両バンドの喋らないメンバーで固められている。普段通りにここでもかみじょうと滝は喋らないし、バクホンでも基本的にMCをするのは松田であるだけに、ここでは将司と光舟によるMCが展開されるという、バクホンのライブでも滅多にない光景に。

「9mmがステージに出る時に密かに後ろをついていって、和彦に

「和彦、明日は光舟と同じ髪型か坊主にしてくるんだろ?」

って言ったら完全に無視された(笑)」

という将司のMCはさすがSHIKABANEでもベテランとして村松拓とともに暴走MCをしまくる面白さを感じさせたが、9mmの「The Revolutionary」から演奏が始まると、将司はエレキを弾きながらの歌唱によって卓郎のギターパートをカバーするという、こちらもまたこの曲を完全に自分のものにしているし、何というか将司1人でこの曲を歌っていても全然違和感がない。それはコーラスを滝が務めているからというのもあるかもしれないが、

「世界を変えるのさ 俺たちの思い通りに」

というフレーズはやはりこうしたコラボという楽しさが沸点に達するようなライブであっても、今の世界の状況とリンクして聴こえてきてしまう。我々の思い通りに世界を変えることができるとしたら、それはやはりただ一つ。誰もがなんの後ろめたさや逡巡もなくライブに行くことができて、みんなで声を上げたり体をぶつけ合ったりすることができるという、今までと同じような世界に変えたい。悪い方向に世界が変わってしまった今だからこそ、この曲のメッセージがより切実に、かつ強く胸に響いてくる。

こちらではイントロのギターリフを栄純ではなくて滝が弾くことによって、一瞬始まってもなんの曲なのか分からなかったのはバクホンの「戦う君よ」。将司は普段のバンドでの演奏と同様にギターは滝に任せてハンドマイクで歌う。何というか、原曲よりもメタリックな音像に感じられたのは間違いなくその滝のギターと、さらにはひょうひょうとしながらも手数がやはり多いかみじょうのドラムあってこそのものだろう。

「さあ走り抜けよう」

というフレーズから始まるCメロが普段のバクホンでの演奏よりもスピード感を感じさせるものになっていたことも含めて。

白組の演奏を終えると、再び黒組も合流。このメンバー編成はじゃんけんで決めたという完全に運任せなものであったが、結果的に黒組のメンバーはかつてアラバキでBRAHMANがトリをやった時に出演したコピバンのメンバーたちであるということから不正じゃんけん説まで飛び出す。

そんな中で卓郎と将司は、栄純がインフルエンザでライブに出れなかった時に滝が代わりにギターを弾いたこと、逆に滝がライブに参加できなかった頃に栄純がギターとして9mmに参加したことなどを、

卓郎「似ているわけではないけど、俺たちはずっとTHE BACK HORNを聴いて育ってきたし、近いところにいるなって」

将司「親戚同士が助けあってるみたいな感じ(笑)」

と評しながら、ライブはクライマックスへ。全員でのど迫力な「刃」はバクホンメンバーだけでなく、滝と和彦も勇壮なコーラスに加わるのだが、ギター、ベース、ドラムというロックバンドにおける定型的なフォーミュラを用いながら、日本で活動している日本語で歌うバンドとしてこの上なく「和」を感じさせる曲の最高峰とも言えるバクホンの曲であるが、だからこそ歌謡曲という日本でしかない音楽の影響も強い9mmと一緒に演奏することに運命というか必然めいたものを感じるというか。親戚同士という将司の言葉は実に言い得て妙である。

「死んでも譲れないものがある」

というサビのフレーズの譲れないものは、今の状況ならば間違いなくこうしたライブを行う場所や時間や機会だ。

そしてラストはやはり全員での「Black Market Blues」。将司とボーカルを分け合いながらも、

「人見記念講堂に辿り着いたならー!」

と歌詞を変えて歌う部分は卓郎が担当するという実に良く考えられた歌割りであるが、和彦と光舟が向かい合ってステップを踏みながら演奏していたり、栄純も首をぶんぶん振りながらギターを弾いていたり…。親戚たちが何年かに一度集まって酒を酌み交わしながら、血を分け合った人たちでしかできない話をしているような。そんな楽しさがステージ上には間違いなくあったし、それが見ている我々にも伝わってきて、ついつい暗くなってしまうようなこの時勢であっても、そうしたことを忘れてしまうくらいに楽しい時間だった。

演奏が終わるとやはり卓郎はいつものように丁寧にお辞儀してからステージを去ったが、最後に和彦とかみじょうもしっかりと客席の方を向いて手を振ってからステージを去っていった。だからこそ拍手が止まって観客も手を振っていたのだが、終演を告げるアナウンスが流れると、規制退場を待つために座席に座った観客からまたしても大きな、長い拍手が起こった。

きっと、今までだったら客席から

「ありがとうー!」「最高ー!」

という声が飛んでいたはず。でも今はそうして言葉にして気持ちを伝えることは我々にはできない。でもその拍手によって我々がバンドやこのライブを作ってくれた人たちに対する気持ちをしっかりと伝えることができていたはずだ。荒々しかったり、激しいパフォーマンスや曲をたくさん持っている両バンドであるし、そうしたイメージも強いかもしれないけれど、その奥に持っているそれぞれの人間としての優しさは確かにバンドを好きな人たちにも伝播している。

ここまでやってしまったがために、翌日はどんなライブになるのだろうか。

全員

1.コバルトブルー

2.ハートに火をつけて

黒組

3.Vampiregirl

4.罠

白組

5.The Revolutionary

6.戦う君よ

全員

7.刃

8.Black Market Blues

文 ソノダマン