「荒吐20th SPECIAL -鰰の叫ぶ声-」東京編 (THE BACK HORN × 9mm Parabellum Bullet) 昭和女子大学人見記念講堂 2021.1.20 9mm Parabellum Bullet, THE BACK HORN

前日に続いてのARABAKI ROCK FES.の20周年を祝う、THE BACK HORNと9mm Parabellum Bulletによるコラボライブの2日目。

今回のこのライブが2daysになったのは、初日が「9mmのライブ+合同バンド」であり、2日目が「THE BACK HORNのライブ+合同バンド」となっているからである。

この日も紙もペンも記入者以外に触れることのない個人情報追跡シートの記入、検温と消毒をしてから昭和女子大学人見記念講堂の中へ。

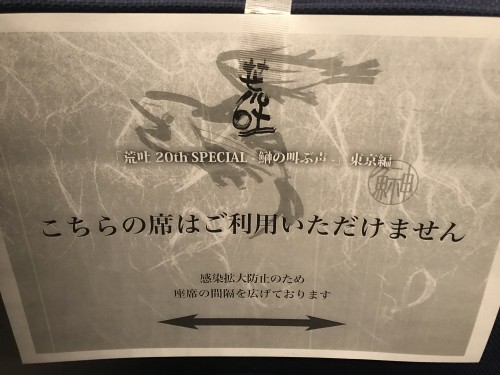

やはり前日と同様に座席を一席ずつ空けてキャパを50%以下にしているのだが、それでも着券率としては30%〜40%くらいだろうか。この世の中の状況や平日の18時開演という時間の前倒しでやむなく払い戻しを選んだ人もいるだろうし、両バンドのファンの客層としては大半が社会人として働いている人であろうだけに、こればかりは仕方のないことである。

18時を少し過ぎた頃になると場内が暗転して観客が一斉に立ち上がり、おなじみの壮大なSEが響き始めて、THE BACK HORNのメンバー4人がステージに登場。菅波栄純(ギター)に合わせて観客も手拍子を叩くと、その観客の姿を見て、この日は黒い服を着た山田将司(ボーカル)と岡峰光舟(ベース)は高く腕を上げる。

「こんばんは、THE BACK HORNです」

と将司が挨拶すると、隙間を感じさせるリズム隊の演奏によるイントロの「コワレモノ」からスタート。栄純が早くも忙しなくステージ上を裸足で歩き回りながら、サビで一気に音の圧力と歪みが増す。

「神様だらけの!」「スナック!」

という日本中のどの曲を探してもこの曲しかないであろうコール&レスポンスも、今は観客側が声を出せないことによって将司が全て歌うという形になっているが、この世の中の状況下でこの曲を聴くと、

「いい善人 悪い悪人

いい悪人 悪い善人も

みんな愛しきこわれもんさ」

というこのフレーズが、こうしてこの状況でライブを見に来ている我々は間違いなくコワレモノだな、と自嘲気味にならざるを得ない。

松田晋二によるドラムのビートが牽引しながら、栄純の凶悪なギターリフが重なる「ブラックホールバースデイ」と続くと、タイトル通りに闇の中にいるけれども

「今何かが変わる強く信じて空を見上げたよ」

「手を伸ばせ 一人消えてしまう その前に」

というサビのフレーズからは、その闇の中から光に向かって手を伸ばすという、この最悪な状況の世界を生きている我々に微かな希望を与えてくれるかのようだ。アウトロでは栄純も将司も光舟もやはり暴れまくるというのはこの状況になる前と変わらないけれど。

曲が終わると客席からは前日の9mmのライブの時と同じように長く、大きな拍手が起こる。(というかこのライブのあまりに特別過ぎるコンセプトを踏まえると、2日間とも来ている人もたくさんいたと思われる)

それは声を出すことができず、こうして拍手でしか示すことができない我々観客からの、この状況下でライブをやることを選んだバンドへの最大限の感謝の仕方であるが、その拍手の長さに光舟は両腕を高く上げて反応し、松田もMCでしっかりその思いが伝わっていることを口にする。

まるでこの状況でのバンドの意志を表明するかのような「心臓が止まるまでは」では同期の音を使用するという、20周年を超えてなお進化しようとするバンドの貪欲な姿勢と意外なくらいの柔軟さを感じさせてくれるが、場内が暗くなると光舟のベースのフレット部分が発光するギミックを搭載しているのがよくわかる中でその光舟がイントロを奏でるのは、その音だけで涙が出てきそうになってしまう「美しい名前」。

栄純の家族のエピソードを歌詞にしている曲であるが、この状況で聴くと、果たしてコロナによって呼びかけることが出来なくなってしまった名前がいくつあるだろうかと思いを馳せてしまう。

そうして今バクホンの曲を聴くのがこれまでよりもはるかに沁みるのは、バクホンがデビューしてから今に至るまで一貫して光と陰の両方向から「生きること」について歌ってきたバンドだから。どうしてもその「生きること」について今までより考えてしまうことが多くなってしまった今だからこそ。バクホンによって救われてきたという人生を送ってきた人もたくさんいるし、だからこそ今でも最前線を走り続けているバンドであるわけだが、今だからこそよりたくさんの人がそう感じることができるバンドであると思う。

また、将司は昨年ポリープの手術を受けた。2019年の年末まで、なかなかライブで思ったように歌うことができず、BRAHMANのTOSHI-LOWにも「ライブを見ていてツラい」と言われたりもしていた。

しかし手術を終えた今では以前までよりはるかに伸びやかに歌えているし、この「美しい名前」においても声を張り上げるように歌っていた部分を、ファルセットで歌うようになっている。それがこの曲の内容に合わせているかのように、まるで嗚咽するのを耐えながら歌っているかのようで、ここに来てバンドはさらなる表現の仕方を獲得したなとすら思える。もはや完全にベテランと言っていいキャリアのバンドであるが、まだまだ伸び代だらけのようにすら感じる。

その将司がギターを弾きながら歌うのは昨年の6月というライブができない時期にリリースされた「瑠璃色のキャンバス」。だからこそこうしてライブで聴くのは初めてだったのだが、壮大な景色を描く、ロックバンドでありながらも映画のテーマソングに起用されるポップさもまたこのバンドの持ち味の一つであるし、この曲からライブの流れが明確に闇から光へと転じていく空気が確かに感じられた。

だからこそ、「シンフォニア」でも照明が眩い光で演奏するメンバーを照らしていたのだが、栄純がステージ上で我々を鼓舞するように強く手を叩き、本来ならば「オイ!オイ!」という声も同時に上がるはずの観客の腕を将司が両手を広げて煽るのだが、ハンドマイクで歌いながら歩き回る将司は足元が滑ったのか、ステージ上で倒れてしまうという場面も。すぐに立ち上がって歌っていたあたり何の影響もなかったのだろうし、光舟がその姿を見て笑っていたのが微笑ましくすらあった。

同期のサウンドがこんなにも「和」を感じさせるようなバンドがいるだろうかと思うのはさらに希望の光を強く感じさせてくれる「太陽の花」。アルバムとしては最新作となる2019年の「カルペ・ディエム」の収録曲であるが、去年がそれまでの年に比べたら満足にライブができない1年だったにも関わらず、今やライブのクライマックスを担う曲にまで成長しているし、今のバクホンの光サイドの象徴と言ってもいい曲だろう。今回は演出らしい演出はなかったし、今は状況的にそうしたものはできないかもしれないけれど、近い将来にバクホンが何度となく立ってきた日本武道館で花吹雪が舞いながらこの曲を演奏する光景を見てみたい。

そしてラストに演奏されたのは、まだバンドが、メンバーが若者だった頃の曲だからこそ、光や希望というよりも我武者羅さを感じさせる「無限の荒野」。やはり将司、栄純、光舟の3人は激しく暴れまわりながら歌い演奏するのだが、

「ここが死に場所なのか?

「否、まだだ、ここでは死ねない」」

というのはバンドと観客含め、この場所にいた人たち全員の総意と言ってもいいはずだ。まだまだ見たい景色がたくさんあって、死ねない理由がたくさんある。だからこの状況に負けてはいられない。そんな、これからもこの世界に向かい合って戦うための力をバンドからもらえるような、そしてバンドも我々の姿からそれをもらっていたとするならばそんなに嬉しいことはないと思うような時間だった。

MCでも言っていたように、この日はTHE BACK HORNにとって2021年の初ライブだった。バクホン自身も将司の喉も含めていろんなことを乗り越えながら、一度も止まることなく進み続けてきたバンドだからこそ、この状況であってもその歩みを止めることはないという意思がハッキリと伝わってくるライブだったし、そんなバンドの持つ説得力の強さを確かに感じることができた。

こんな厳しい世の中だけれど、だからこそシリアスなテーマをも歌にしてきた、希望や光も歌ってきた、人間の持つ暗い部分も明るい部分も全てを自身の音楽にしてきたTHE BACK HORNというバンドの強さが改めてわかるような状況なんじゃないだろうか。出来ることならその姿を今年もたくさんの人に見てもらう機会がありますようにと願わざるを得ない。このバンドの存在によって救われている人がたくさんいることも知っているから。

1.コワレモノ

2.ブラックホールバースデイ

3.心臓が止まるまでは

4.美しい名前

5.瑠璃色のキャンバス

6.シンフォニア

7.太陽の花

8.無限の荒野

この日も換気を含めた休憩時間を挟んでから、THE BACK HORNと9mmによるコラボ「鰰の叫ぶ声」へ。

内容自体は前日のものと同じなので(さすがにこのコラボでやる曲を変えるというのは無理がある)、詳細は前日のブログ

(http://rocknrollisnotdead.jp/blog-entry-830.html?sp)

を参照してもらいたいのだが、アラバキの三味線によるSEが流れてTHE BACK HORNのメンバーとともに9mmメンバーも登場すると、前日に将司に

「明日は光舟と同じ髪型か坊主に切ってくるんだろ?」

と言われていた中村和彦は当たり前だが髪は切っておらず、長い髪を後ろで結いている。

2日連続で見ることができたからこそ、この日感じたことは白組のMCで将司と光舟の「バクホンの中でも喋らない2人」が言っていたように、

「全員で演奏してる時に配信だとカメラがどこを映して、スイッチャーさんがどこで画面を切り替えるのかっていうのが難しいよね〜」

という、あまりにも見るべき人や見たいポイントが多すぎて見切れなかった部分を補完することができるということ。それでもやはり自分はボーカルについつい目が行ってしまうところがあるのだが。

そのボーカルについては黒組のMC時にも栄純が

「卓郎は本当に良い声をしてるよね〜」

と卓郎のことを称えていたが、卓郎が「罠」を歌っているのを聴くと本当にそう思う。

そもそもは9mmらしさを最もたらしめてきたのは作曲者である滝のギターと存在であり、それがあまりに強過ぎるだけになかなかボーカリストとしての卓郎が評価されることは少なかったが、まさかのソロでの歌謡曲サウンドの歌唱や弾き語りなどの経験は確実に卓郎のボーカリストとしての実力を高めてきたということであろう。

卓郎も将司同様にちょっと前までは喉に不安を感じるようなこともあったりしたが、それを乗り越える歌い方を自分で発見したんだろうか、と思ってしまうくらいに、栄純の卓郎へのコメントはよくわかる。

また卓郎は

「こういう形になったからこそ、それこそアラバキの開催地である東北の人たちや、東京まで見に来ることができない人たちも配信で見ることができるようになったのは良かったんじゃないか」

と、会場に来ることができない人たちへも想いを馳せる、その持ちうる優しさを感じさせるMCもしていた。声の奥行きや艶が増したことも間違いなくその優しさを感じさせるという意味においては大事な要素の一つになっているはずだ。

やはりこの日も黒い服を着ていた滝に白いシャツを着た将司が突っ込むという白組の演奏を終えての再びの全員集合時のMCでは、

「本来なら2020年のアラバキのHATAHATA STAGEのトリをこの我々でやるはずで。まだどうなるかはわからないし、今までと同じ形で開催することはできないかもしれないけど、何らかの形でまたこの「鰰の叫ぶ声」をアラバキでやるつもりなので」

と言っていた。確かに、現状を考えるとあの規模感、ましてやあの狭い通路を人が往来する複数のステージを移動しての大型フェスとなるとなかなか厳しいところがあるだろう。

でも初日のMCからも、この2組はアラバキのプロデューサーたちと確かな信頼関係を持っていることがわかるだけに、すでに開催に向けていろんなプランを話し合っているのかもしれない。そこには決してネガティブな要素を感じることはなかったからこそ、

「立ち上がれ 死んでも譲れないものがある」

という「刃」のサビのフレーズとドラム2人を除く6人での勇壮なコーラスはその意思表示のようであったし、将司と卓郎が配信用のカメラに何度も何度も指差していた最後の「Black Market Blues」はもう完全にお祭りだった。その祭りの続きを、春にあの東北の地で見ることができますように。

演奏が終わると、最後にステージから去った和彦とかみじょうが客席に向かって腕を上げたり振ったりしていた。9mmファンの間では

「かみじょうのライブ後の去り際の仕草でどんなライブだったかがわかる」

というバロメーターのようなものがあるが、それに照らし合わせて言うのであれば、この日のやり切ったようでいながらもっと楽しみたいというような表情は間違いなく100点をはるかに超えていたはず。だからこそ、やはりこの日も終演を告げるアナウンスの後に規制退場を待つ観客から大きな拍手が起こった。両バンドの持つ優しさは間違いなくそのファンにも伝わっている。

全員

1.コバルトブルー

2.ハートに火をつけて

黒組

3.Vampiregirl

4.罠

白組

5.The Revolutionary

6.戦う君よ

全員

7.刃

8.Black Market Blues

この日、昼間にテレビをつけたら、普段は見ることがない情報番組がやっていて、出演者たち(自分の好きな芸人もいた)が

「この中で不要不急だと思うものとそうではないものを分ける」

という企画をやっていたのだが、ほとんどの人はスポーツ観戦や映画鑑賞、コンサートを「不要不急」に分類していた。

そもそも「不要不急」とはなんなんだろうか。もしかしたらその人たちにとってはなくてもいいものかもしれないが、その仕事をして生きている人たちが間違いなく存在している。その仕事をしている人に生かされている人も必ずいる。

もちろん感染対策は徹底するという前提あってこそのことだが、それは自分にとっては音楽であるし、人にとっては映画だったりスポーツだったり、もしかしたらパチンコやスロット、あるいはホストやキャバクラといったものかもしれない。どれもなくても死なないものかもしれないが、そこで生きている人がいるものを、そこで生きている人を否定するような「不要不急」という言葉では呼べないし、

「我々はまたこうしてみんなが楽しめる場所を作って待ってるから」

と言ってくれるボーカリストがいることにどれだけ救われる、生きていく力をもらえることか。普通に仕事だけして生きていたら、そう思えることなんて絶対ないのだから。

ロックバンドのライブ(それも音が激しいタイプの)を見ていたり、見終わった時にたまに

「今ならなんでもできるような気がする」

という無敵感、全能感を感じる時がある。この2日間、THE BACK HORNと9mmが与えてくれたのは紛れもなくそんな感覚だった。それはどんなライブでも感じられるものではない。その2組が想像をはるかに超えるくらいに素晴らしいライブを見せてくれたからこそ、感じることができたものだ。

文 ソノダマン