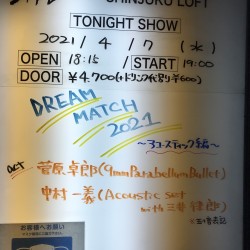

a flood of circle 「A FLOOD OF CIRCUS 2020-2021」 TSUTAYA O-EAST 2021.6.27 a flood of circle, A FLOOD OF CIRCUS

2年前までは「各地を対バンで回り、その果てに東京でフェス」という形で開催されてきた、a flood of circle主催の「A FLOOD OF CIRCUS」。昨年の延期→途中で止まるフラッドの配信ライブを経て今年はフェス形態として帰ってきた。

会場のTSUTAYA O-EASTの入り口を入るとまさにサーカス小屋の中のような飾り付けがされていることに「このイベントができるようになったんだな…」と入場しただけで少ししみじみしてしまうが、例年はこの会場で2ステージ使っていたのが今年はメインステージのみ。例年セカンドステージとして使われていた場所には、ピロウズの山中さわおから送られてきたという巨大な象の置物が鎮座している。

さらにはこの日の客席は「立ち位置指定のスタンディング」という形式であり、床に番号の書かれた紙が貼られていてその仕切りの中で見るというスタイル。再入場は可能であるが場内では飲食禁止(中では水を飲むのもダメ)という厳し過ぎるくらいの感染症対策だが、今ライブハウスでフェス的なことをやるにはこれくらいしないといけないということだろう。

16:30〜 w.o.d.

今年のトップバッターにして若手枠はフラッドにとっては愛すべき後輩であり、かつて対バンした際の佐々木亮介とサイトウタクヤ(ボーカル&ギター)との絡みはファンの間でも語り種になっているスリーピースバンド、w.o.d.である。

ステージの床すらも赤いカーペットが敷かれているというサーカス仕様になっている中に3人が登場。ずっと気になっている存在ではあったが自分はこのバンドのライブを見るのは初めてということで、サイトウが民族衣装風の出で立ちをしているのはいつものことなのか、このイベントの雰囲気に合わせてくれているのか。

長い髪にキャップを被った中島元良(ドラム)による、一発聴いただけでロックンロールをやろうとしているバンドでしかないことがわかるビートから今年3月にリリースされたばかり(アルバムのリリースツアーはこの2日前に終えたばかり)の「LIFE IS TOO LONG」収録の「モーニング・グローリー」からスタートすると、ほとんど曲間もなく、MCや言葉を挟むこともなくひたすらに曲を連発していく。

音源での録音も基本的にはバンドでの一発録りだろうし、それを聞いている限りではライブでも荒々しいイメージを持っていたのだが、サイトウのこれまでのこの国のボーカリストたちの影響を受けて育ったことがわかる歌唱も、中島のひたすら連打する激しいビートも、俳優かと思うくらいのワイルドな風貌のKen Macky(ベース)の高速で刻むリズムも、ものすごく率直に言うと上手い。勢いだけでも衝動だけでもない確かな技術によってこのバンドのロックンロールが生み出されているのが至近距離で演奏しているのを見ると本当によくわかる。

サウンド的にはまさに地下のライブハウスで生きているロックンロールバンドそのものでもあるが「sodalite」あたりの歌詞の開放感は野外フェスのステージでもこのバンドのロックンロールは映えるんじゃないかと思えるし、それは近い将来にそう感じられる光景をたくさん見せてくれるようになるだろう。

そんな中でKenのベースのリズムがタイトル通りに阿呆になって踊り狂わせてくれる「踊る阿呆に見る阿呆」はロックンロールが最強のダンスミュージックであるということを示しているのだが、そのまま最後の「1994」までこれしかないというくらいに、いや、これしか必要としてないというくらいにロックンロールに突っ走るとそれぞれが楽器を置いて

「a flood of circle、呼んでくれてありがとうございました」

とだけ言ってステージを去っていった。その潔さも含めてこうしたバンドが生まれてきているということがロックンロールが生き続けていることを証明している。去り際に中島がペットボトルの水を落として慌てて取りに戻った姿は可愛らしさすら感じたけれど。

1.モーニング・グローリー

2.Mayday

3.楽園

4.lala

5.sodalite

6.Fullface

7.踊る阿呆に見る阿呆

8.1994

17:30〜 GLIM SPANKY

フラッドとは長い付き合いである、GLIM SPANKY。こうしてライブを見るのは実に久しぶりであるが、このサーカス小屋の雰囲気が似合い過ぎているのは「褒めろよ」のMVのイメージによるものだろうか。

先に亀本寛貴(ギター)とおなじみのドラム、キーボード、ベースというサポートメンバーたちがステージに登場して、挨拶代わりのブルージーなセッションを展開すると、赤い髪に黒い衣装という姿だけでも美しいというよりもカッコいいという印象が浮かんでくる松尾レミ(ボーカル&ギター)がシェイカーを振ってそのセッションに参加し、キメ部分でシェイカーを放り投げて

「GLIM SPANKYです!」

と挨拶。やはりライブがない日々を過ごしていてもその感覚は全く鈍ったりしていないようだ。

亀本の濃厚なギターのイントロによる「愚か者たち」から曲はスタートし、松尾のハスキーかつブルージーな、この人でしか出すことができないボーカルがそこに重なっていくのだが、今こうしてこの曲を聴いていると、こうしてこの状況でもライブハウスにライブを見に来ている我々は愚か者たちなんだろうかと思う。

「右か左か選びな さあどうする」

というフレーズに準えるならば、選んだのがライブに来るという選択だったということだ。

同期のダンサブルなサウンドも取り入れての「END ROLL」、国民的アニメのタイアップとしてこのバンドの音楽が普段ロックンロールやブルースを聴かない層にも広がって響いたことによってこうしたライブで演奏されても観客たちが腕を上げて楽しむことができるようになった「怒りをくれよ」とライブでもおなじみの曲が続くと、自粛期間中に完全リモートで制作された「こんは夜更けは」では亀本が椅子に座ってアコギを弾き、松尾がマイクを持っての歌唱という形に。アコースティックライブと言ってもいい形であるが、ライブはできない、スタジオにも入れないという状態でも前に進もうとしたロックンロールバンドだからこそ生まれた曲目である。

こうしてライブハウスで対バンをするというのが実に久しぶりなこともあってか、若手随一のブルース・ロックンロールギタリストである亀本も非常に楽しそうかつテンション高く、

「声出したりできないですけどね。イェーとかウォーとかイケメーンとか(笑)」

と演奏時のクールなカッコよさとは真逆と言える持ち前のユーモアを感じさせるものになっているのもこうしてこのライブに出演できていることの喜びによるものだろう。

昨年の10月にリリースしたアルバム「Walking On Fire」からはタイトルからしてもブルース色の強い「Breaking Down Blues」と、我々が声を出したり一緒に歌ったりすることはできないけれど、その分まで松尾がこうしてステージで歌うという意思を示すかのような「Singin’ Now」という曲が演奏されたのだが、まだライブでほとんど演奏されたことのない(11月の新木場STUDIO COASTでのワンマンくらいしかコロナ禍以降にライブをやっていない)にもかかわらず、不慣れなところを全く感じさせない、すでにグルーヴが確立されている状態になっているのは本当にさすがである。

そして松尾が

「インスタライブとかしたり、TVの企画で歌ったりしても埋められない、満たされないものがある。こうやってライブハウスでみんなの前で歌うことによってそれが満たされているのが本当にわかる。a flood of circle、今日呼んでくれて本当にありがとう。みんなも見に来てくれて本当にありがとう」

とこの状況になってツアーを回ってライブをして生活していくことができなくなった今だからこそ改めて実感することができた音楽への思いを乗せるようにして演奏されたのはデビュー時からずっと演奏され続けている「大人になったら」。

この曲をライブで聴くといつも涙が出てきてしまう。情景が頭に浮かぶような歌詞には

「こんなロックは知らない 要らない 聴かない君が

上手に世間を渡っていくけど

聴こえているかい この世の全ては

大人になったら解るのかい」

とロックがなくても生きていける人の方が世の中を上手に生きていけるということが歌われている。それはそうかもしれない。でもそうやって生きていけないからこそロックを好きになった。そんな生き方しかできない自分をいつもロックが支えてくれた。最後のサビでの音源よりはるかに激しいドラムの連打がその感情をさらに昂らせていく。大人になってもわからないことばかりだけれど、自分はこれからもロックが好きであるということだけはわかる。そんな自分自身と向き合わせてくれる曲だからだ。

そしてラストに演奏されたのは、最後に盛り上がって終わるというようなよくある流れとは正反対の重いロックサウンドの「Walking On Fire」を締める曲でもある「Circle Of Time」。

その選択からはこのバンドがどんなものやどんな人にも絶対に媚びない、自分たちの信じることをひたすらやり続けていくという確固たる意思を感じさせる。そう思ってないと、この時代にこんなにもロックンロールでありブルースであるバンドで生きていけない。鳴らす音がそのままバンドとメンバーの精神になっている。

GLIM SPANKYは形態や世代は違えど、フラッドと実に近い位置にいるバンドだと思っている。ロックンロールやブルースへの憧憬を自分たちの音楽にして鳴らすバンドであるということ、ロックを歌うための声を持っている人が実際にロックを歌って生きているということ。

だからこそこのフェスにこのバンドが出演するのは必然でもあり、どこか家に帰ってきたような感覚すらあったのだ。

1.愚か者たち

2.END ROLL

3.怒りをくれよ

4.こんな夜更けは

5.Breaking Down Blues

6.Singin’ Now

7.大人になったら

8.Circle Of Time

18:45〜 Nothing’s Carved In Stone

転換中にはフラッドの渡邊一丘と青木テツによるサイン入りギタープレゼントの当選者発表もあったが、SHIKABANEや歌声喫茶るっくなどで近年佐々木亮介との距離が非常に近い男である村松拓がボーカルを務めるNothing’s Carved In Stoneがこの「大サーカス初のフラッドを除くと2回目の出演」という快挙を成し遂げる形で登場。

村松拓、生形真一(ギター)、日向秀和(ベース)、大喜多崇規(ドラム)というロックシーンのスタープレイヤーたちの音がいきなり爆発したかのように合わさる衝撃的とも言えるイントロからドラマチックかつキャッチーなメロディに展開していく「Like A Shooting Star」から始まると、ひなっちのゴリゴリのベースがバンドをグルーヴさせる今年配信リリースされた「Bloom in the Rain」、同期の不穏かつスケールの大きい音がバンドのスケール自体も巨大化し、村松拓がハンドマイクでステージを歩き回りながら歌う「In Future」と曲を次々に畳み掛けていくのだが、その姿を見ているとこのバンドはどんな世の中の状況や時代になったとしても変わらずにこうやってライブをやって生きていくんだろうなと思える。それはこのバンドになる前からそうして生きてきたメンバーたちだからである。

そうしたライブで生きてきたということを強く感じさせるのがこちらも同期のサウンドを使いながら村松がハンドマイクで歌う「Bog (’19 ver.)」というライブで育ててきて進化を果たした曲だろう。それは演奏やアレンジだけでなく日本語詞が追加された歌詞もそうであるが、ベストアルバムをただ曲を並べるのではなく今の形として再録したというところからも常に進化することのみを考えて前進してきたこのバンドのスタンスは伺える。

大阪公演が延期になってしまっているものの、ツアーを回りきった手応えと充実感を口にして演奏されたのはそのツアーのタイトルにもなっている最新曲「Wonderer」。この曲でも村松はハンドマイクで歌うのだが、ひなっちと密着というか向き合って歌ったりと、そのフロントマンっぷりもバンドの進化と歩調を合わせているというか、その村松の進化がそのままバンドの進化になっているのかもしれない。近年亮介と一緒になると酔っ払って悪ノリしている姿ばかりを見ているが、こうしてこのバンドで歌っている姿はそれと同一人物とは思えないくらいに堂々としている。

「マスクしても伝わってる。この後フラッド出てくるから。そのための俺たちだから」

とこれだけのキャリアを持つこのバンドがトリ前という自身の立ち位置を受け入れている。それは佐々木亮介への、フラッドへの信頼があるからだ。

ひなっちが体をよじらせて演奏しながらどんどん笑顔になっていく「Spirit Inspiration」、生形のコーラスというかもはや第二のボーカルと言ってもいい歌唱も見所、聞きどころの一つである、この日のセトリの中では最も「これを入れてくるか!」と思う選曲の「白昼」は45分という複数組みでの対バンにしては長い持ち時間のこのライブだからだろうし、フラッドサイドもこうして出てくれるバンドの魅力が最大限に伝わるようにという意味での長めの持ち時間の設定にしているのだろう。

そしてラストはやはり今やこのバンドの最大の代表曲であり定番曲である「Out of Control」で体を揺らすだけではなく心や感情までをもその強靭なロックバンドサウンドで揺さぶり、間奏での村松のおなじみの

「ダンスタイム!」

の一言で立ち位置指定のために踊るスペースがいつもよりある観客は踊りまくる。その直前のキメ連打などは本当にスタープレイヤー同士の音がぶつかり合いながらも調和していくかのようだった。演奏が終わってステージから去る際の大喜多の爽やかな、かつやり切った笑顔を客席に向けて手を叩く姿はこんなに凄いバンドがフラッドのフェスに出てくれていることを心から嬉しく思わせてくれた。

今この状況の中でライブを見るからこそ、このバンドのライブにはメンバーそれぞれの人生がそのまま音となって鳴っている。その4つそれぞれの人生が重なり合って一つのバンドという生命体になっている。ああ、ロックバンドってなんてカッコいい存在なんだろうかとその姿や音で実感させてくれる。Nothing’s Carved In Stoneとはそんなバンドだ。

1.Like a Shooting Star

2.Bloom in the Rain

3.In Future

4.Bog (’19 ver.)

5.Wonderer

6.Spirit Inspiration

7.白昼

8.Out of Control

20:00〜 a flood of circle

あっという間のトリ。それは今年のこの大サーカスが2ステージではなく、出演者が少なかったというのもあるだろうけれど、あまりに集中せざるを得ないバンドのライブが続いたからというのもあるだろう。そんな濃厚なロックンロールの1日を締め括るべく、a flood of circleが今年は観客の待つO-EASTのステージに登場する。

おなじみのSEが流れると4月の新木場STUDIO COASTでのワンマンと同様に髪がさっぱりしている、柄シャツを着た渡邊一丘を先頭にメンバー4人が登場。この日の佐々木亮介の革ジャンはスタンダードにしてストレートな黒。HISAYO(ベース)もいつも同様に長い髪も含めて黒一色である。テツはスキニーを履いていると本当に大丈夫なのか?と思うくらいに足が細過ぎるけれど、ギター抽選会の時にすでに楽しそうだったのは彼もこうした対バンのライブで刺激をもらって音楽を続けてきた人間だからだろう。

この「大サーカス」では1曲目に演奏される曲は基本的にほとんど決まっている。昨年の配信ライブでもそれはそうだった。

「空中ブランコ」

などのサーカスのフレーズを多数導入した「Flyer’s Waltz」である。

しかしこれまでの大サーカスの景色と今年が違うのは

「次はお前が飛んでこい」

という亮介の煽るようなボーカルに呼応するように多発していたダイバーの姿がないということ。コーラスでテツや一丘と一緒に歌うことができないこと。このフェス、この曲でこんな景色を見ることになるとは全く想像したことがなかった。フラッドのライブの観客のノリの激しさに他のバンドのファンの人も驚くのが毎年の恒例だったからだ。

それはライブで観客のコーラスを録音した「Beast Mode」を歌うことができないというところも同じであるが、だからといってフラッドのライブが物足りなさを感じるものでは全くないということをフラッドは昨年の夏に他のバンドよりも早くライブをやるようになってからこの1年間で証明してきたことだ。バンドがやること、鳴らす音、ロックンロールの衝動は何一つ変わることがない。どんな状況であってもそれを証明してきた1年間だった。

亮介がギターを置いてタンバリン&ハンドマイクで歌う「Sweet Home Battle Field」ではHISAYOも軽快なステップを踏みながらベースを弾くのだが、亮介がそのHISAYOの首にかけることも多いタンバリンはこの日はいつも以上にガンガンステージ前に出て行ってギターを弾いていたほどに気合いが漲りまくったプレイを見せていたテツの首元に。やはりアウトロがどんどん高速ロックンロールと化していくアレンジのど迫力もライブならではである。

すると亮介が

「エビバディに、w.o.d.に愛を込めて!」

と言って演奏されたのはなんとw.o.d.の「踊る阿呆に見る阿呆」のカバー。スリーピースバンドのカバーであるだけに亮介はそのままハンドマイクで歌うのだが、フラッドよりもはるかに若手のバンドであるw.o.d.の曲なのにフラッドのバージョンの方が荒々しく獰猛なロックンロールとなっており、亮介はマイクスタンドを蹴飛ばすというほどのやりたい放題っぷり。それくらいにこの曲を聴いたり歌ったりしていると血が騒ぐところがあるのだろう。フラッドでカバーする、亮介が歌うとフラッドの曲にしかならないというのはこれまでの様々なカバーが証明していることであるが。

そのフラッドの様子をw.o.d.の3人はステージ袖でずっと見ていた。なんならサイトウタクヤは自分の出番が終わってからずっと袖で他のバンドのライブを見ていた。この曲をフラッドが演奏し始めた時の3人の嬉しそうな、憧れの人たちが自分たちを認めてくれているということを喜んでいる表情は彼らのライブですら見れないものだ。それくらいに彼らはフラッドのことをリスペクトしてくれているんだろうし、そうやって他のバンドのライブを(酒を飲みながらであっても)見ているというのはこれからの自分たちのライブにも間違いなく繋がっていくだろう。実はめちゃくちゃ真面目かつ勤勉なロックンローラーたちなのかもしれない。

さらには

「GLIM SPANKYに捧げます!」

と言って今度はGLIM SPANKY「ワイルド・サイドを行け」のカバーも。近しいバンドのスタイルからしてどんな曲をカバーしてもハマるのは間違いないところであるが、

「ワイルド・サイドを行け ヤバい場所で今夜会おうぜ」

というサビの歌詞がこのフェス、この会場がヤバい場所であるという主催バンドだからこその自負に満ちていたし、

「やわな平和になれた奴らも きっとそれはそれでヤバいのさ」

という歌詞はこうした隣の人と距離を取った形で見るライブに慣れつつある我々への警鐘であるかのようだ。亮介がそこまで意識しているかはわからないけれど、この日フラッドが数多くあるGLIM SPANKYの曲の中でこの曲を演奏した理由が確かにあった。

そうして出演バンドのカバーを演奏したことを亮介は

「今までは2ステージでやってたんだけど、今回は向こうのステージが使えなくて。そのピンチをチャンスに変えるというか、出てるバンドが少ないからこそカバーをやれるんじゃね?って」

とこうしてカバーをやることにした理由を語っていたが、今までも各地のサーカスでは2マンライブを行ってはその相手の曲をカバーしてきた。BRADIOや夜の本気ダンスやDizzy Sunfistというイメージや鳴らしている音楽にかなり飛距離があるバンドであっても。そうした対バンがこの大サーカスに繋がってきていたのがこれまでのフラッドの活動だった。それを思い出させてくれるようなカバーだったし、亮介はそうしてピンチをチャンスに変えることを、

「この状況になってもやることは何も変わらない。ある日空を見たら月が出ていて。人類は地球以外では月にしか行ったことがないんだぜ。それってこれからの可能性しかなくないですか?そんな、みんなの可能性に捧げます」

と言葉にしてから「Honey Moon Song」を演奏した。

可能性。今最も感じている、抱いている可能性とはなんだろうか。それはやはり今まで通りのフラッドのライブの楽しみ方ができるということだ。でもそれはもしかしたらもう無理なんじゃないかと思う時もある。「Beast Mode」のコーラスを録音したり、亮介が客席に突入して観客の上に立ったり、「シーガル」や「ベストライド」をみんなで大合唱してきたあの日々にはもう戻れないんじゃないかって。でもこうしてフラッドが変わらずにライブをやり続けていることにはやはりその可能性を感じずにはいられない。だからこれからも、涙こぼれるほど笑わせて欲しいのだ。

w.o.d.とGLIM SPANKYのカバーを演奏した後にNothing’s Carved In Stoneのカバーをやらなかったのは、曲が難しすぎてカバーできないからなのだろうかとも思っていたけれど、ここでそのNothing’sのカバーが飛び出す。

「ツバメクリムゾン」はロックンロールというよりも「BUFFALO SOUL」や「PARADOX PARADE」の頃のギターロック色が強かったフラッドを思い出させてくれるかのようなアレンジに。

「クリムゾンスマイル

月が笑っていた」

というサビがあるように、この曲もフラッドがこれまでに何回も歌ってきた月がモチーフになっている。だからこそ敢えて「Honey Moon Song」の後に演奏されたんじゃないだろうか。

「w.o.d.はヤバい子たちなんで街中で会っても声をかけないであげてください(笑)前に対バンした時も気づいたらキスしてた(笑)

GLIM SPANKYは付き合いがすごく古くて。ライブ観るといつもレミちゃんみたいに歌いたいと思うんだけど、あんな風には歌えないから俺は俺の歌い方で歌おうっていつも思わせてくれる。

Nothing’s Carved In Stoneは大サーカス初の2回目の出演で。1回出たから終わりってわけじゃもちろんないし、前に出た時にはもう戻れないから。それならやり続けていこうって思ってる」

と亮介らしい言葉選びで出演してくれた3組への感謝を告げると、昨年リリースしたアルバム「2020」(個人的2020年ベストアルバム1位)に収録の、まさしくロックンロールアンセムな「Rollers Anthem」へ。

「間違ってないぜ 証明しよう

間違ってないぜ 俺は信じてる」

という亮介の魂の叫びが、この状況下でもこうしてライブを見に来ている我々の選択が間違っていないということを実感させてくれながら、「もう前みたいなライブの景色には戻らないかもしれない」と少しでも思っていた自分の頭を引っ張り上げてくれるかのようだ。間違いなくそうした景色をまた見れるようにという願いを込めたであろう、これまでのフラッドのライブの景色を繋げたこの曲のMVは絶対にまたああいうフラッドのライブを見るんだ、そのためにライブを守り、自分たちの命を守って生きていくんだと思わせてくれる。フラッドの生き様が鳴っているこの曲はいつの間にか我々の生き様そのものの音楽になっていたのだ。

そしてHISAYOが手拍子をする「Dancing Zombiez」もまたこの会場の雰囲気にピッタリの曲であると同時に、フラッドとこの日の出演者と我々がどんなに打ちのめされても立ち上がる、ロックンロール・リビングデッドであることを自覚させる。アウトロでステージ前まで出てきて弾きまくるテツのギターは本当に強烈であるし、それがメンバー3人を強く引っ張るものになっている。ああ、そういえばテツが加入することが発表された会場もここだったんだよな。もう3年前のこの大サーカス。あの時はみんなが声を上げてまたフラッドが4人のバンドになれたことを祝っていた。

そしてやはり最後は「俺たちとあんたらの明日に捧げる」ための「シーガル」。大合唱も起きないし、ダイバーが飛んでいくこともない。でもそうした時と同じ熱狂が確かにあった。叫びたくてしょうがない、暴れたくてしょうがない、そう感じるような衝動をバンドは確かに我々に与えてくれたし、我々はバンドを、ライブを守るためにその衝動をひたすら己の内へ内へと溜め込んでいた。いつかまたそれを外に放出できるように、みんなでこの曲を大合唱できるようにと。そんな約束をするかのような今年の大サーカスの「シーガル」だった。

アンコールで再びメンバーが登場したのがかなり早かったのはもう時間があまりなかったからなのかもしれないが、2021年の後半も走り続けるフラッドは親交のあるアーティストたちが作ってくれた曲でできたアルバム「GIFT ROCKS」のリリースを改めて告知すると、さらにはライブで全くやっていない曲「KINZOKU Bat」を携えてM-1の敗者復活戦で人気を博したお笑いコンビの金属バットと京都で対バンすることを発表するなど、やはりフラッドは我々の予想や固定概念を軽々と飛び越えてみせる。誰がフラッドがお笑いコンビ、しかもかなり際どいネタも多い金属バットと一緒にライブをやるなんて予想していた人が1人でもいるだろうか。

そうした発表もあった後に最後に演奏されたのは、亮介が間奏でステージ前まで出て行ってギターを弾くテツの姿を見てHISAYOにも前に出ていくことを促し、自身はその場で走るかのように両腿を激しく上下させる「I LOVE YOU」。

普段から「愛している」としょっちゅう口にするような人はなかなか信用できなかったりする。そんな誰に対してもホイホイ口に出していいような言葉じゃないて思っているから。でもフラッドには在らん限りの大きな声を出して目の前で「愛してる!」と伝えてやりたかった。いつだってそう思わせてくれるバンドがa flood of circleなのだから。

自分は本当に幸運な人間だと思う。ロックが好きになって、ロックンロールという音楽を知って、a flood of circleというこんなにカッコいいバンドに出会うことができた。そのバンドを長い年月ずっと見てくることができた。フラッドのライブを見て、こうして主催フェスに来ることによってフラッドの周りにはたくさんカッコいいバンドがいることを知ることができた。

そしてそのバンドのライブを見て、活動を追うことが明日への力になっていると同時に、どんな世の中の状況であっても生きていく理由になっている。それを幸運と言わずになんと言おうか。きっとこの日この会場にいた人たちも、これまでの大サーカスに参加した人たちもみんな同じ気持ちでいてくれているんじゃないかと思う。

フラッドがこうやってライブをやってくれるだけで、未来は我々のもんなのさ。

1.Flyer’s Waltz

2.Beast Mode

3.Sweet Home Battle Field

4.踊る阿呆に見る阿呆

5.ワイルド・サイドを行け

6.Honey Moon Song

7.ツバメクリムゾン

8.Rollers Anthem

9.Dancing Zombiez

10.シーガル

encore

11.I LOVE YOU

文 ソノダマン