昨年はコロナ禍の中でバンド初の日本武道館ワンマンを行うなど、この状況の中でもバンドとファンにとって記念碑的な日を作り出した、go! go! vanillas。その勢いのままに今年の3月にはアルバム「PANDORA」をリリース。ロックンロールのみならず、そこからさらに拡張されたサウンドを手に入れたアルバムとなったが、それはライブではどんな形となって現れるのかというのが見れるのが今回のリリースツアーである。

もともとはこの日のZepp Hanedaの2daysの2日目がツアーファイナルになるはずであったが、柳沢進太郎(ギター)が濃厚接触者に認定されたことによって、5月に予定されていたツアーの一部がこの日の後に延期となった。それでも生配信が行われるというのは当初はファイナルの予定だったこの日ならではだ。

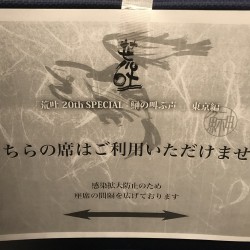

検温と消毒、個人情報登録フォームへの記入を経て場内に入ると、間隔を空けて椅子が並べられているというのは感染対策としてキャパを減らしているということであり、2daysでも即完だったということもよくわかるのだが、配信というだけには台数も多いし本格的なカメラが客席に設置されているというのは配信だけではなく映像化も見据えたものであることがわかる。

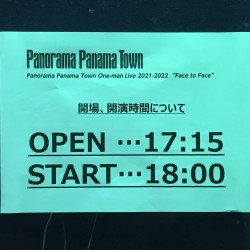

ステージには紗幕がかけられており、ステージ上の様子はわからないが、土曜日とはいえ早めの開演時間の17時になると場内に流れるBGMの音量が大きくなって暗転。紗幕の奥からは柳沢のものでしかないギターの音が聞こえると、その柳沢の巨大な影が紗幕に映し出される。きっと声を自由に出せる状況だったらこの段階で大きな歓声が上がっていたであろう、これまでライブハウスのロックンロールバンドとして派手な演出を使ってこなかったバニラズの満を持してのオープニングの演出である。

紗幕が降りると、背面に取り付けられた豪華な照明などのステージセットとメンバーの姿があらわになるのだが、歌い始めた黒い革ジャンというロックンロールスタイルの牧達弥(ボーカル&ギター)のマイクが明らかに入っていない。「PANDORA」のオープニング曲である「アダムとイヴ」の入りのサビを歌う声も、その後に牧が客席に向かって口にしたであろう言葉も全く聞こえない。

自分の席はPAのすぐ近くだったのだが、そこでスタッフが

「声入ってない!」

と慌てている様子も伝わってきたのだが、これは配信を見ている人からしたら配信の音声トラブルだと思ってしまうような事象だろうが、実際には現地でも声は入っていなかったのである。なんなら暗転と同時に立ち上がっていた観客たちも完全に「声入ってない!」とスタッフ同様にステージにツッコミを入れたいくらいのテンションであった。

しかし曲中にすぐに声が入るようにリカバーされるのだが、今度は牧が言葉に詰まる。それはこの客席の景色を見ての感激としてのリアクションかと思ったら「ウッ!」と喉が詰まっただけだったということが後のMCで語られていた。

柳沢は白を基調としたシャツに茶髪、長谷川プリティ敬祐(ベース)は鮮やかなターコイズカラーという思い切った髪色になっているが、髪型自体は短めであるだけに気合いが漲っているように見える。サングラスと革ジャンにリーゼントという常に普遍のスタイルでバニラズのロックンロールとしての核を担うジェットセイヤ(ドラム)はバニラズにとっては新規軸というような、ピアノをはじめとした打ち込みのバンド以外のサウンドも大胆に導入し、エロスを含んだMV公開時にファンを驚かせたこの曲においても立ち上がってドラムを叩くという、出で立ちもプレイスタイルもロックンロールそのものである。

柳沢とプリティがイントロで手拍子を煽り、牧が

「東京の未来に賭けてみよう〜」

と冒頭にこの日ならではのフレーズを追加して観客から大きな拍手をもらうとともに、なかなか状況が良くならない中であってもこうして牧が歌い、バンドが音を鳴らしてくれていれば希望を抱くことができる「アメイジングレース」も柳沢とプリティのコーラスと曲タイトルが象徴するように、ポップミュージックとゴスペルがサウンドの軸になっているという意味ではロックンロールと言えるような曲ではない。

ではないのだけれど、バニラズがステージに立って鳴らすことによってロックンロールでしかない熱さと強さを纏っている。それは今の世の中の状況や、バニラズというバンドの規模を考えたら普通はそこまで細かく回らないというか、普通のツアーでも飛ばされてしまう様な地域の小さなライブハウスまでをも周り、しかもそこで1日2公演というスケジュールでライブを重ねてきたことによって、ここに来てさらに進化したライブのグルーヴがあるからこそそう感じることができる。メロディの良さはそのままにただただ強さとカッコよさをより感じられる曲になっているというのがこの冒頭の10分くらいでよくわかるのだ。

そんな中で「お子さまプレート」という牧の幼少期の記憶を今の精神で振り返り、それが無邪気なロックサウンドになっている曲では間奏で牧、柳沢、プリティの3人が並んで音を鳴らしながらリズムに合わせて揃ってステップを踏む。その姿だけでこうしてバンドとしてライブハウスで音を鳴らしているのが楽しくて仕方がないということがこれ以上ないくらいに伝わってきて、見ていてなんだか泣けてきてしまう。それはこんな気が滅入るようなことばかりの世の中や生活の中でもバニラズが我々を音楽で、ライブで楽しませてくれようとしていることが心から伝わってくるからだ。

牧が

「外は雨だけど、このライブハウスの中だけは灼熱の夏にしようぜー!」

と観客を煽ってから演奏されたのは一旦「PANDORA」の世界から夏の野外に飛び出すような「SUMMER BREEZE」であるが、おそらく午前中や昼くらいの早い時間に会場に入ってから外に出ていなかったのだろう、客席からは「もう雨降ってないけど…」というツッコミを入れたいリアクションも。それは配信を見ている人にも対応した言葉だったのかもしれないが、今年の夏はこの曲の持つ爽やかな風を野外で感じることができるだろうか。

そんな中でもやっぱり鮮やかな髪色と演奏時のとびっきりの笑顔が印象的なプリティが

「みんな、俺やっぱりライブハウスが大好きやわ!ここに来てるみんなもそうやろ!?」

と、このツアーでライブハウスこそが自分たちの居場所にして生きる場所であり、そこにこうして立てていることの感慨を感じさせるような言葉を口にしてから演奏されたのは、そのプリティが手がけた「デッドマンズチェイス」であるが、牧はステージ上でスライディングしてギターを弾き、プリティから順番に1人ずつボーカルをつないでいく。叫ぶように歌いながらドラムをぶっ叩くセイヤ、バニラズとして歌う機会が増えてくるとともに歌唱力も大きく向上している柳沢と、バニラズのそれぞれが全くバラバラなキャラクターであるということをこの1曲がわかりやすく提示してくれているが、プリティ自身、シングルのカップリング曲としてこの曲を作った時にここまでの曲に成長すると思っていたのだろうか。

そのプリティがさらに「EMA」の人文字を観客に作らせ、どんどん高速化していっても完璧についてくるというあたりはファンのこの曲のライブでの慣れっぷりを感じさせる「エマ」では観客を飛び跳ねさせまくり、メンバー自身も曲終わりのブレイクで大きくジャンプする。この辺りはコール&レスポンスなどの声を出したりという楽しみ方は出来ないけれど、サウンドもパフォーマンスも本当に楽しいバニラズのロックンロールパーティーの景色である。

そうしてこれまでのバニラズを担ってきた代表曲たちの後にハンドマイクになった牧が、

「カルチャーや音楽など、俺を作ってくれた場所の曲」

と言って大量のスモークに包まれながら、どこか薄暗いイギリスの空模様を思わせるような照明の中で演奏されたのは「PANDORA」の「倫敦」。

もはやタイトルからして牧のロンドンへの憧憬をそのまま曲にしたものであるが、歌詞はそうしたイギリスのミュージシャンや文化などが次々と登場しながらもサウンドや歌唱はヒップホップを軸にしたものであるのが実に面白いし、それは今はイギリスにおいてもメインストリームで流れている音楽はヒップホップなんだろうかと思わせるが(ロッキンオンを読んでいるとやっぱり今でもイギリスから出てくるのはバンドだというイメージが強いけど)、そんな中で

「Here Comes The Sun」

というビートルズの名曲タイトルをそのままフレーズにした部分では柳沢があの名曲のイントロのジョージ・ハリスンのギターフレーズへのオマージュを忍ばせる。そんなロンドンへの愛を曲にしたバンドがそれをそのまま鳴らすのではなく、今を生きる日本のバンドとしての音楽を鳴らしているというのが誇らしくすら感じる。

プリティの最前列の観客の星座当てから始まり、言葉の代わりにドラムソロを連打しまくるセイヤ、見た目と違ってひたすらに熱い叫びを繰り返す柳沢と、メンバーそれぞれの喋るセクションから、こちらも牧がハンドマイクで歌う、バニラズなりのロックとヒップホップの融合を感じさせてくれる「ca$h from chao$」はライブで聴くとやはり音源よりもロックさを強く感じるものになっているのだが、セイヤがこうした強くどしゃめしゃに叩くというのとは正反対のスクエアなリズムの曲のドラムを叩いている姿は実に新鮮だ。アルバムリリース時のインタビューでもセイヤはこういうビートが体に入っていないから苦戦していたと語られていたが、それでもどんな曲でも自分たちの楽器でリズムを、ギターを鳴らすというロックンロールバンドとしての信念をこうしたロックンロールから大きくはみ出した曲からも感じることができる。つまりはバニラズならどんな音楽、ジャンルの曲をやってもそれがバニラズなりのロックンロールになるのである。ただでさえ音楽マニアなメンバーたちなだけに、やりたいサウンドはいくらでもあるのだろう。

そんな中でライブの雰囲気が変わるのは柳沢がメインボーカルを務める最新曲である「伺いとキス」が演奏されたからであるが、これまでの柳沢曲の中では最も重いロックというか、ブルースの要素を強く感じる。(GLIM SPANKYのそれを感じる)

とはいえ柳沢は元からボーカリストだったこともあって歌唱力のあるギタリストだったが、ここに来てさらに上手くなっているのがすぐにわかる。こうした曲すらも歌いこなし、ライブの雰囲気を変えることができるボーカリストに進化しているのだ。こうした、メインボーカリストじゃないのにめちゃくちゃ歌が上手いメンバーがいるというのは間違いなくこれからもバンドの大きな武器になっていくはずだ。

しかし柳沢がメインボーカリストではないのはこのバンドには牧というさらに歌が上手いボーカリストがいるからであるということを自身の歌でもって証明するのが「ロールプレイ」での牧のボーカルである。

リード曲としてアルバムの期待を膨らませながらも、進化と変化の予感を感じさせた曲であるのだが、この曲を聴いた時に「PANDORA」はすごいアルバムになりそうだと思った。それくらいに、ロックンロールサウンドではないこの曲がバニラズの持つメロディの美しさを最大限に引き出したものになっているからだ。それは「パラノーマルワンダーワールド」の最新進化系と言っていいかもしれないが、そんなバニラズの新たな広がりを感じさせてくれた曲もやはりライブで聴くとロックンロール要素が増していると感じるのは牧が革ジャンを脱いで脇が空いたTシャツというスポーティーな出で立ちになっていたからか。

すると牧はDTMなどの打ち込みやAIでも音楽が作れる時代に自分たちがあえてバンドとして曲を作り、音を鳴らしている理由を語る。

「ドラムのスティックもギターとベースの弦も人間が演奏してる。だからその日の体調によって音も変わる。プリティが便秘だったりしたら詰まったようなベースになるかもしれない(笑)

だから完成度が高い、キッチリしたものを好む人からしたら未完成なものや荒いものが進化していくっていう過程を見届けたくないかもしれない。でも俺たちはそういうものの方が面白いと思ってるから自分たちで音を鳴らしている」

という言葉は今のバニラズの本質そのものだ。いくらいろんなジャンルや楽器のサウンドを取り入れても、軸にあるのはこの4人の鳴らしている音。なんならそれがあれば他の音がなくても成り立つけれど、それがなくなったらバニラズの音ではなくなってしまう。その4人が自分たちの体で鳴らしている音だからこそ、どんな曲からもロックンロールを感じる。この時代にロックバンドとして生きていく意味をバニラズは本当によくわかっている。

そんな中で照明だけでなく、ステージ背面が照明が当たることによって背景映像のようになるというライブならではの視覚効果を得る形にステージが変化すると、牧がハンドマイクで歌い始めたのは「PANDORA」の先行シングルとなった「鏡」。

春にJAPAN ONLINE FESTIVALというロッキンオンの配信ライブが開催された時にバニラズが出演してこの曲を演奏していた。なかなか時期や状況的にリアルなバニラズのライブが見れていなかった中でこの曲を画面の中で演奏しているバニラズの姿は本当にカッコ良かった。配信なのにリアルなくらいに良いライブをしていたというか、リアルだったらもっとめちゃくちゃ良い、体が震えるくらいにカッコいいライブに感じるんだろうなと思った。だからこそ「PANDORA」のツアーには絶対参加したいと思っていたし、そうして参加できたこの日に リアルで見たこの曲はやはり震えるくらいにカッコよかったのだ。

そこからはライブももう後半戦ということで、「カウンターアクション」からはロックンロールに熱く振り切っていく。カウントをみんなで叫ぶことができないのはやはり少し寂しい感じもしてしまうが、それでもセイヤの細かいハイハットの刻みに体と心が躍りまくり、柳沢と牧のツインボーカルと言ってもいい形の「クライベイビー」がその流れに追随してくる。サビで主旋を柳沢が、ローのコーラスを牧が務めているという形は実に新鮮であるが、この曲あたりからは「PANDORA」の中のわかりやすいバニラズのロックンロールそのままの匂いを感じることができる。

その「PANDORA」のロックンロールの極みがJAPAN JAMでも演奏されていた、まさにこの曲の一撃で仕留めるような「one shot kill」であるが、曲始まりのいきなりの爆発音の特効にビックリしていると、ラストのサビに入る直前でハンドマイクの牧がステージ上を走ってから大ジャンプすると、その飛び上がったタイミングに合わせたように再び特効が炸裂する。それはもはやライブハウスのスケールを飛び越えた、さすが武道館までロックンロールを持っていったバンドだなぁとこの時まではただただその演出に驚いていただけだった。あまりに音がデカかったこともあって。

かつてのプリティの交通事故とそこからの復活、そして今に至るまでのコロナ禍という状況、それでもこうしてライブを行うことができているというこのバンドの不屈の闘志を示すのが

「デスから デスから デスからアゲイン

墓場で鳴らせコール

デスから デスから 這い上がれ

しょんぼりしてる 暇なんかねぇよ

ディスから ディスから さぁ来やがれ

一抜けしてまた一難のゲーム

飢えて探せここじゃない 終わりの終わりリスタート」

と歌う「No.999」。やはり柳沢の歌うBメロでは牧がステージ左右の端まで走ってからスライディングして、そのままの体勢でギターを弾く。こうしたステージ上でのパフォーマンスも年数や経験を重ねるごとにさらにフリーキーに、さらに激しくなっているようにすら感じる。ライブの見せ方自体が上手くなっているのは間違いないけれど、それもロックバンドのライブとしての衝動を本人たちがステージ上で放出しているだけなのかもしれない、とも思う。

そして観客がサビのタイトルフレーズ部分でMV同様の振り付けを踊る「平成ペイン」では牧が

「ヘイヘイヘイ

これからの話をしよう くだらなくてもいいさ」

のフレーズ部分で、

「ここ、みんなで歌いたかったなぁ」

とボソッと言った。確かに、そうできればどれだけ感動的な光景だっただろうか。でも何よりも牧は、バニラズは我々観客の声を本当に欲している、こうしてライブハウスに来てくれる存在に救われてロックンロールをやっているということがその言葉から滲み出ていた。だからこそその言葉の後の最後のサビではまた涙が出そうになってしまった。平成生まれで平成を生き抜いてきたバニラズの鳴らす「平成ペイン」が令和という時代になって我々が一緒に歌えなくなってしまったというあまりにも残酷な現実に向き合わざるを得なかったからだ。

そして牧はこうした状況になったからこそ、弱さも含めて自分たちをさらけ出せるかどうかが重要な時代になったと感じていると言い、

「去年の自粛期間中、めちゃくちゃ怖かった。みんなに忘れられちゃうんじゃないかって。世の中にはたくさん楽しいものがあるから、ライブができない間に忘れられちゃうんじゃないかって思ってた。音楽でぶつかった上で気に入らなくて離れていく、去っていくのは仕方がないと思っているけれど、それが出来ない間に離れられたら本当にやるせないなって」

と、去年の自粛期間に大きな不安と闘っていたことを口にする。だからこそ、こうしてみんなが今ライブハウスにライブを見に来たり、配信を見てくれていて嬉しいと。

その言葉を聞いて、本当に牧は、バニラズは弱い部分も隠すことなく口にできるバンドになったし、自分たちの全てを曝け出せるバンドになったのだと思った。あの頃、バニラズだけでなく誰もがそう思っていただろうけれど、こんなに素直にそのことを口にしてくれたバンドはなかなかいない。

我々もまた違う角度から不安を感じることもあった。また前みたいにライブに行けるんだろうか。生活出来なくなって音楽を辞めてしまう人も出てくるんじゃないだろうかと。もちろん知らないだけでそうした人もたくさんいるだろう。でもバニラズはそうした不安を乗り越えてこうしてツアーをやるバンドとして我々の前に戻ってきた。その不安や弱さを受け入れた姿は今までよりもはるかに強いバンドになったと思ったし、だからこそ最後に開けたパンドラの箱の中身である「パンドラ」。

「お情けで 君と生きているわけじゃないから

ぎゅっと抱き寄せた

見た目よりずっと か弱い君のこと

知ってるよ 口にはしないけど」

という歌詞は牧の言葉そのもの、弱さを受け入れたバニラズのそのもののようだ。その歌詞をとびっきりキャッチーなメロディに乗せて歌う。パンドラの箱の最後に残っていたのはやはり希望だった。それはバニラズというバンドと、それを愛する我々、そして日本のロックシーンにとっての希望だ。

アンコール待ちでは紗幕が再び閉じ、かなり長めの時間拍手をして待っていると、再び暗転して紗幕越しに照明が雨のように光るのは「PANDORA」のインタールード的な「ひどく雨の続く午後の寝室より」の、この日、この時期にふさわしい音が流れると紗幕が開き、メンバーの姿があらわになるとピアノを弾く牧、ウッドベースを弾くプリティという編成のメンバーが。

その編成で「手紙」「馬の骨」と視点の違うラブソングを演奏するのだが、見慣れないピアノボーカルという形だからこそより前面に出る牧の歌唱力の素晴らしさ。とかく荒々しく、歌唱力よりも肺活量や熱さというものが求められがちなロックンロールバンドにあって「PANDORA」でそうしたサウンド以外の部分に足を踏み入れることができたのはこの牧のボーカルがあるからこそだなということがよくわかる。

その牧はピアノからギターに、プリティもエレキベースへと戻ると、ここで11月に横浜アリーナと神戸ワールド記念ホールでのワンマンを開催することを発表する。

自分がバニラズのライブを初めて見たのは2014年のスペシャ列伝ツアー。KANA-BOON、キュウソネコカミ、SHISHAMOという対バンたちの中にあって、バニラズはまだロックンロールに憧れる4人という印象が強かった。あの時はアリーナどころかこうしてZeppでワンマンをするようなイメージも浮かばなかった。

しかしそんな自分のイメージを遥かに超えるようなスピードでバニラズは進化してきた。ロックンロールバンドのままで、この状況であっても武道館まで辿り着き、さらには我々をアリーナまで連れて行ってくれようとしている。

「元の形のライブに戻れたら1番に俺たちのライブに来て欲しい。だからその時まで元気で、生きていてくれよ!」

と牧が口にしてからの最後の曲である「ギフト」は、そうした言葉、発表、鳴らしていた曲と音楽全てが我々へのギフトのようであると同時に、この景色を見れているということがバンドにとってのギフトであるかのように万感の思いを持って鳴らされていた。

「帰りたくない〜」

と牧が名残惜しさ感じさせながらメンバーがステージから去ると、アナウンスが流れてライブは終了かと思いきや、

「今日のライブは以上で終わり…ません!まだライブをやってもよろしいでしょうか!よろしい方は拍手をお願いします!」

と変容し、大きな拍手に包まれてメンバーがステージに再び登場。その影アナも牧によるものであり、思いの外上手くできたことに牧は

「バンドやっていけなくなったら影アナやる人になろうかな(笑)」

と言うくらいにプリティも柳沢も牧の影アナを褒めていたのだが、こうして再びアンコールに応えた理由を、

「配信で見ていた人だけに良い思いをさせるわけにはいかないじゃない?血は繋がってないけど、兄弟だと思ってる、ここに来てくれたあなたにこの曲を!」

と言って、牧のブルースハープが高らかに響くカントリーパンク「Hey My Bro.」を演奏した。

仮に配信と全く内容が同じだったとしても自分はこうして現地にいたことになんの後悔もないどころか、牧も言っていたようにメンバーが目の前で鳴らす音の振動や客席の様子まで含めた空気や雰囲気は画面越しでは絶対に伝わらない。それが自分がこうしてライブハウスに足を運ぶ理由であるし、バニラズはそうして時間やお金を使ってライブハウスまで会いにきてくれる人を誰よりも信頼、信用している。

だからその存在を「兄弟」と言った。それは客席にいた老若男女全ての人がバンドにとっての希望として自分たちの目に映っていたからだ。ライブタイトルの「Mr. & Mrs. HOPE」とはそういうことであるし、それは逆に観客側もそう思っている。こんな状況でもあるし、バンドの今の規模からしても、全国ツアーと言いながらも飛ばされがちな県のライブハウスまでをもしっかり回ってそこに住む人に会いに行き、ロックンロールをアリーナのステージまで持っていこうとしている。それが希望じゃないとしたらなんなんだろうか。

「またこの続きをやろう!」

と最後に口にしてステージから去った牧は深々と頭を下げすぎて最後には土下座をしていた。それくらいに楽しくて仕方がなかったのだ。この続きを、ロックンロールの行く先を、この場にいたものとして見届けなければならない。それはロックンロールの、ロックバンドの、呪いがとけないの。

1.アダムとイヴ

2.アメイジングレース

3.お子さまプレート

4.SUMMER BREEZE

5.デッドマンズチェイス

6.エマ

7.倫敦

8.ca$h from chao$

9.伺いとキス

10.ロールプレイ

11.鏡

12.カウンターアクション

13.クライベイビー

14.one shot kill

15.No.999

16.平成ペイン

17.パンドラ

encore

18.ひどく雨の続く午後の寝室より

19.手紙

20.馬の骨

21.ギフト

encore2

22.Hey My Bro.

文 ソノダマン