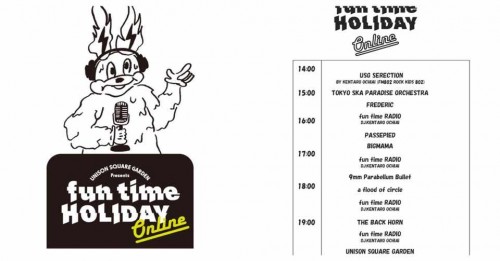

UNISON SQUARE GARDEN presents 「fun time HOLIDAY online」 新木場STUDIO COAST 2020.9.19 fun time HOLIDAY online

この状況になってから配信でワンマンを2本行った、UNISON SQUARE GARDEN。とはいえ本来は対バンツアーも行われる予定だった…ということもあり、

「この状況でも音を鳴らさざるを得なかったバンドたちの生存証明」

をするために、配信ライブとしては珍しい対バンライブを開催。

THE BACK HORN

a flood of circle

9mm Parabellum Bullet

BIGMAMA

パスピエ

フレデリック

東京スカパラダイスオーケストラ

というユニゾンとゆかりの深い、音を鳴らさざるを得なかった7組が集結。ゆかりが深いということはこの日ならではのライブが見れる可能性が高いということでもある。

開場時間の14時からライブ開演時間の15時まではラジオDJ落合健太郎によるユニゾン曲が次々に流れ、配信のチャット欄は1曲1曲に沸き上がりまくる。まるでユニゾン主催フェスのオープニングDJが行われているかのよう。

・東京スカパラダイスオーケストラ

このイベントは事前の出演者が集まったトーク番組(ユニゾンからは田淵のみの出演だっただけに田淵が司会者的な役割だった)でタイムテーブルが発表されていたのだが、トップバッターがこの日最もベテランの存在であるスカパラという攻めっぷりである。

落合健太郎の前説から、時間になると画面がライブハウスの中に切り替わり、SEとしてユニゾンの斎藤がゲストボーカルとして参加した「白と黒のモントゥーノ」のインストバージョンが流れながら、おなじみの揃いのスーツを着たメンバーがステージに現れる。

大所帯のメンバーたちがそれぞれ楽器を持つと、最初に演奏されたのはなんとユニゾン「桜のあと 〜all quartet lead to the?〜」のインストカバー。ホーン隊と沖祐市のピアノがメロディを奏で、沖と谷中敦(バリトンサックス)はカメラ目線で演奏するというあたりはさすが百戦錬磨のベテラン。トップバッターという緊張感も全く感じられず、曲最後のサブタイトルのコーラスをホーン隊以外のメンバーが合唱。視聴者にはスカパラの存在は知っていても音楽は知らないであろう人もいるだろうだけにそうした人たちを最初にグッと引き込むとともに、スカパラの器用さとサービス精神をも感じさせる。

パーカッションの大森はじめが煽りとボイスパーカッションを担当し、これぞインストのスカの醍醐味を見せてくれる「5days of the TEQUILA」ではホーン隊が楽器をぐるっと回しながら演奏し、加藤隆志はギターソロを披露するなど、音だけではなく見た目も楽しい。

「大好きなユニゾンに呼んでもらって嬉しい」

と谷中が挨拶すると、

「人間の命が軽くなっているように感じる。それに抗うには一人一人が感じていくしかない」

とこうしてライブをすることの意義を語り、おなじみの

「戦うように楽しんでくれよー!」

という言葉からCMでもおなじみの「Paradise Has No Border」へ。

ライブではおなじみのGAMO(テナーサックス)の「どのエリアの客席が1番盛り上がっているか」を確かめる煽りではこの日は

「どこのスクエアガーデンが1番盛り上がってるんだー!どこの画面だー!」

と各カメラに向かって煽るというこの日&配信ならではのものに。正面のカメラに狙いを定めて手拍子をするのだが、世界中のあらゆる場所でライブをしてきたバンドが配信ライブでこんなに楽しそうに演奏している。やはり何歳になっても何年目になっても、こうしてライブがしたいからバンドを続けているのだ。

ここで笑顔のドラマー、茂木欣一が

「まさにfun time holiday。今日から4連休でしょ」

と挨拶すると、

「昨日、ユニゾンの(鈴木)貴雄にLINEしたの。「明日会えるの楽しみ」って。そしたら「惚れてまうやろー!」って返ってきた(笑)」

と、ユニゾンとの仲の良さを感じさせるMCの後に演奏されたのは「2003年の大ヒットナンバー」であり、茂木自身がボーカルを取る「銀河と迷路」。この曲ももう17年前の曲と思うと時代を感じてしまう。この曲がテーマソングだったドラマの主演は松嶋菜々子だった。そういう時代だった。

弾いている沖の手元までもしっかり映されるピアノソロから始まったのは「水琴窟」。もともとは天才ピアニスト・上原ひろみとのコラボレーション曲であるが、このバンドで鍵盤を担当する沖も右足をピアノの上に乗せて演奏したり、さらにはジャンプしながら演奏したりという年齢を感じないアクティブさで上原ひろみがいなくても成立する曲になっている。

何よりもこの大所帯のメンバー全員がそれぞれちゃんと目立つようなパートを30分ちょっとの短い時間でもちゃんと作っている。かつて鹿野淳だったか、このバンドのメンバーを「全員フォワードの点取屋なのにチームのバランスが取れている」と評していたのは。まさにその通りのそれぞれの、そして全員の攻めっぷりである。

するとここで視聴者の期待に応えて、スペシャルゲストとしてスーツを着たユニゾンの斎藤宏介がギターを自ら持って登場。もちろんコラボ曲である「白と黒のモントゥーノ」を演奏するのだが、もはやバンド界では中堅からベテランに差し掛かっているユニゾンの斎藤ですらもスカパラの中に入ると若頭感を強く感じるというか。それは斎藤の年齢に反した見た目の若さやスーツの着崩し方からも感じられることであるが。

その斎藤が

「燃やせー!」

のフレーズを高らかに歌い上げてコラボを終えると、谷中の

「思いっきり踊ってくれよな!」

という言葉に続いて最後に演奏されたのは「DOWN BEAT STOMP」。全員笑顔で、とりわけ大森と谷中のこの曲でボーカルを担当する2人はカメラに接近して歌うという場慣れ感。そこから感じる平和な空気はトップバッターでありながらも大団円を感じさせるものだった。最後には谷中は

「次はフレデリックー!」

と紹介して自分たちの幕を引いた。そうして全員でこの1日を作っていく。それが少しでも最高なものになるのなら望まれていることや楽しんでくれることは全てやる。その姿勢こそがスカパラの愛される所以なんじゃないだろうか。

1.桜のあと (all quartet lead to the?)

2.5days of the TEQUILA

3.Paradise Has No Border

4.銀河と迷路

5.水琴窟

6.白と黒のモントゥーノ

7.DOWN BEAT STOMP

・フレデリック

スカパラの谷中の紹介を受けるとカメラはスカパラを映し出していたステージの向かい側へ。そこにはすでにフレデリックのメンバーがスタンバイしており、高橋武のドラムと三原康司のベースのリズムだけのアレンジからイントロのあのフレーズに繋がっていったのは「オドループ」。

最近のライブではやはり後半にクライマックスとして演奏されることが多いし、その際は前の曲もテンポが速い曲であるので、そのテンポに合わせるように走り出したくなるようなイントロのアレンジがなされているのだが、この日は1曲目に演奏されたことによってそうした曲が始まる前の部分も少し変化していて、そうしたところに着目するのも楽しい。

メンバーの上で輝いたミラーボールが映し出されたことによって、この会場が新木場STUDIO COASTであり、普段は客席であるエリアに向かい合うようにステージが作られていることがわかるが、やはり昼でも踊ってない夜は気に入らないし、間奏ではドラムセットの前に立った赤頭龍児がギターソロを決める。もうこの時点であんなに強かったスカパラの余韻からフレデリックのダンスロックモードに空気が完全に切り替わっている。

「フレデリックです。30分1本勝負、音楽で遊びましょう」

と三原健司(ボーカル&ギター)が挨拶すると、その健司がハンドマイクで歩き回りながら歌う「シンセンス」へ。健司はカメラに接近してカメラ目線で歌うというあたりは巨大なフェスの大きなステージに立つようになった経験と自信があるからこそできることとも思うし、そんな中でも細かい手数やアレンジを加えている高橋のドラムはさすがた。

フレデリックのライブといえば曲と曲を繋げるようなアレンジが見どころでもあるが、この日も高橋が他のバンドに負けないようにと気合いを入れるようにして「ワン、ツー!」というカウントを繋ぎの演奏の中に入れてから始まった「逃避行」は健司が赤い照明に照らされながら歌うのだが、

「君とばっくれたいのさ このままばっくれたいのさ」

という公開時に衝撃を与えたサビのフレーズはこの世界の状況下で聞くと、この今の世界からの逃避のテーマであるかのように響くし、

「指を折って 指を折って 君をずっとずっと待っているから」

というフレーズはこうしてライブハウスで演奏しているバンドが我々がライブハウスに足を踏み入れることができるようになるのを待っているかのようだ。フレデリックのワンマンに関してはその日は確実に近づいているけれど。(10月からツアーが始まる)

一転してシンセっぽいフレーズに神々しい照明、高橋の一発の重みがあるドラムに赤頭のカッティングギターが絡まって始まったのは「真っ赤なCAR」。

「ゆっくり走ってゆったり笑ってる」

というフレーズ通りのような、サイケ感強めのアレンジはこのバンドだからこそできることを短い時間の中でもしっかり提示していて、この日にこの曲を入れてきた意味がちゃんとわかる。

再び健司がハンドマイクになると、ディスコ的な序盤から康司のゴリゴリのベースが牽引するダンスロックへ、さらにサビではキャッチーに、と次々に形と展開を変えていく新曲「Wake Me Up」へ。ここまで1曲の中で展開を変えてくるというのは、この曲を含めたEP「ASOVIVA」がバンドのさらなる進化作になることの証明でもあるし、30分の持ち時間ならばひたすらキラーチューン連発できる曲を持っているバンドであるにもかかわらず、自分たちの新たなモードを示したいというこの日の本気感が伝わってくる。ライブで演奏するのは初めてだろうか。

「遊び切ったんで帰りまーす」

と健司が告げて最後に演奏されたのは「KITAKU BEATS」であるが、ツイッターを見る限りではやはりメンバーはみんな最後まで会場にいて他のバンドのライブを見ていたらしい。それはユニゾンの主催ライブなんだから主催のライブを見るのは当然であるが、そうした先輩バンドたちのライブを見て刺激を受けて、それが新たな創作や意欲に繋がっていく。このバンドはそれを繰り返してここまで来た。この日の出演者の中ではユニゾンとはコラボをしていないバンドであるが、だからこそ今の自分たちを100%見せることができるライブになっていた。

ライブ後に高橋がツイッターで

「フレデリックはある意味誤解をされることも多いバンドだと思う」

と語っていたが、ユニゾンもかつては「アニソンのバンド」的な見られ方をされていた時期もあった。それを自分たちの力で塗り替えてきたのだ。もはやフレデリックを「ただ踊れるだけのバンド」だと思っている人はもうそんなにいないと思うけれど、この日のライブは改めてフレデリックのライブを見たことがない人たちにもそれを証明するものになっていたし、ワンマンやビバラオンラインなど、配信ではアコースティック形態が多かったこのバンドが通常の編成でもやはり進化が止まっていないことも同時に証明していた。

1.オドループ

2.シンセンス

3.逃避行

4.真っ赤なCAR

5.Wake Me Up

6.KITAKU BEATS

・パスピエ

フレデリックのライブ後にはトークコーナーとして落合健太郎の司会の元、ユニゾンの3人がそれぞれの出演者との出会いを話したり、斎藤はスカパラに出演して歌ったのは別人であると主張したりするというインターバルを挟んでの登場となったのは、パスピエ。ユニゾンとはお互いの主催ライブに出演し合ってきた中である。

おなじみのSEこそ流れるも、普段のように袖からステージに登場するのではなく板付きでキメ連発のバンドの演奏が始まり、大胡田なつき(ボーカル)も踊りながら最初の曲である「つくり囃子」へ。

大胡田はBメロで床に伏せるようにして歌い、その際に長い脚が見えるのが実にセクシーに感じたが、照明が暗かったのでそう見えただけであり、その後に見たらストッキング的なものを履いていた。間奏では長髪ギタリストの三澤勝洸が前に出てきてギターソロを弾く。大胡田の三次元でありながら二次元的なボイスも実に魅惑的に響く。

成田ハネダ(キーボード)のシンセと三澤のカッティングギターが実にオシャレな雰囲気を作り出しているポップソングは先月配信された最新曲「SYNTHESIZE」。パスピエはそもそもメンバーそれぞれの技巧的な能力が実に高いバンドであるだけに、やろうと思えばどんなことでもできるバンドであるが、こうした世界の潮流を読んだような、でもパスピエだからこそのポップさを持った曲で新たな一面を見せてくれる。いわばパスピエ流のシティポップと言ってもいいような曲になるのかもしれないが、なんならメタルやハードロックの要素が強い曲であってもこの4人で演奏すればパスピエらしい曲になるような気さえする。

まだ出演バンドの数からしたら前半、時間的にも夕方くらいであるが、「トーキョーシティー・アンダーグラウンド」をライブハウスで演奏している姿を見ると、夜の都内で聴いているかのようだ。新木場は都内でありながらも都内という感じがあまりしない場所ではあるが。

間奏では露崎義邦の動きまくりの跳ねるベースの演奏も。こうしたわずかな時間でもそれぞれのプレイヤーとしての力量の高さがよくわかる。

不穏でありながらもオシャレな繋ぎ的なイントロから演奏されたのは「まだら」で、この曲からグッとBPMを落として隙間を感じさせるようなサウンドに。こうした、いわゆる盛り上がらないような曲を30分くらいという短い持ち時間に入れてくるあたりにユニゾンとのバンドの精神の親和性を感じさせる。

また、この曲には「箱庭」という歌詞が出てくるが、それは「箱庭ロック・ショー」という名曲を持つユニゾンの存在を意識しての選曲なんだろうか。成田や露崎の演奏している手元までアップで見れるというのも実に貴重だ。

パスピエはユニゾンのトリビュートアルバムに参加したバンドであるが、ここでそのトリビュートでカバーしたユニゾンのライブ定番曲「場違いハミングバード」のパスピエバージョンを披露。

大胡田は飛び跳ねながら歌い、成田もキーボードを弾かない部分では楽しそうに踊りながら、時折クレーンカメラに目線を合わせる。初期の頃は顔出しをしておらずに画面に顔が映らないバンドだったのが幻だったかのようですらあるし、主にその成田のキーボードの音色が完全にこの曲をパスピエのものにしているというアレンジだ。三澤のタッピングといい、カバーの中にもそれぞれの高い演奏力をふんだんに感じさせてくれる。

そして繋ぎ的なアレンジのセッションから一気に演奏の熱量が高まっていく、あっという間の最後の曲はライブならではのテンポの速さとなった「トキノワ」。

最後に演奏する曲としては「最終電車」があるし、代表曲的なキラーチューンという意味なら「S.S.」も「チャイナタウン」もある。でも成田のシンセのフレーズ含め、この曲もそこに並ぶくらいの大名曲だと個人的には思っている。決して激しいライブをするようなバンドではないけれど、そうしたバンドのライブを見た時のような心の奥底から震えるような感動があって、しかもそれが画面越しでも伝わってくる。いわゆる「ライブバンド」的なイメージのバンドではないけれど、このバンドはライブを重ねてきて、そのライブという現場で圧倒的な実力を見せてここまでやってきた。そんな、自分がこのバンドを好きになって、渋谷の小さいライブハウスから武道館や野音という大きな会場のワンマンまで観に行くようになった理由が全て詰まった、素晴らしい30分間だった。

6年前に六本木EX THEATERで行われた、ユニゾン主催のイベントにパスピエが出演したのを見た時に、このバンドはユニゾンと同じ精神性を持っているな、と思った。メンバーそれぞれの演奏力が非常に高くて、複雑な演奏を玄人好みの難解なものにしようと思えばいくらでもできるのに、アウトプットはどこまでもポップなものになる。そうした自分たちのやり方でシーンを切り開いていこうとしている。それを実践できる力をバンドが持っている。

このライブで改めてそんなパスピエの凄さを感じたし、もっとたくさんの人に今こそ「気が付いて」欲しくもある。でもそれはリアルなライブで見てこそより一層感じることができることであるとも思うから、続きはまた今度。

1.つくり囃子

2.SYNTHESIZE

3.トーキョーシティー・アンダーグラウンド

4.まだら

5.場違いハミングバード

6.トキノワ

・BIGMAMA

パスピエがライブを終えるとその対面のステージにすでにメンバーがスタンバイしており、金井政人(ボーカル&ギター)の

「ご案内しましょう、シンセカイへ!」

という言葉とともにショートカットの東出真緒のヴァイオリンの音色がパンクサウンドに絡み合う「荒狂曲”シンセカイ”」からスタートした、BIGMAMA。UKFCなどで数え切れないくらいに立ってきた、ライブをしてきた新木場STUDIO COAST。本来のライブならこの曲のサビでは数え切れないくらいのダイバーたちが次々に飛んでいく…そんな光景が見れない違和感よりも、「そうだ、もうリアドはこのバンドにいないんだ」ということを実感するのは、サポートドラマーのビスたんことBucket Banquet Bisが「バケツを頭に被ったドラマー」というビジュアル的には飛び道具的なメンバーだからである。これが神様、僕は気づいてしまったのようにメンバー全員がそうならば逆に違和感はないが、MAN WITH A MISSIONのメンバーが1人だけ他のバンドに参加しているかのような見た目の違和感がある。そうしたメンバーを迎える度量の大きさというか、少しでも面白い方へ、というのがこのバンドらしくもあるのだが、その効果か金井もちょっと前までよりも笑顔が多い印象だ。

言わずともわかるビートルズの名曲から着想を得ながらも自分たちならではの曲にしている「Strawberry Feels」では金井は少し高音がキツそう(そもそもこのバンドの曲はキーが非常に高い)であるが、コーラスだけならずツインボーカルの一翼を担う柿沼広也(ギター&ボーカル)はいつもと変わらずに安定感抜群というあたりも実にこのバンドらしい。

BIGMAMAはキャリアを重ねるごとに自身の音楽性を拡張し続けてきたバンドであるが、この冒頭2曲の流れはこのバンドの立脚点がパンク・メロコアであることを再確認させてくれるものになっている。

バンドマンや我々やライブハウスに関わる人に捧げるように演奏された「セントライト」ではリアドのようなパワー系のドラマーではないビスたんのドラムがどこか心地良く聴こえるし、ドラムが変わったということはリズム隊のサウンドは0から構築しなおさないといけないわけであるが、そんな状態でも安井英人の縁の下の力持ち的なベースは全く変わることがない。

「生きていく意味が死ねない理由が

ずっとこの日を待ち焦がれていたんだろう?」

というフレーズがこの日のライブや、これから先に待っているであろうライブハウスで見ることができるライブが我々の生きていく意味として輝くように照らし出してくれ、

「最高の未来で会いましょう

また会いましょう」

というフレーズはまさにこの曲が今の時代にとっての希望の光そのものであるかのようだ。

「新曲を」

と金井が言ってから演奏されたのは、本当に全く知らないこのバンドの曲だな…と思ったのはわずか一瞬、その曲はまさかのユニゾンの「ライドオンタイム」。何が凄いかって、このバンドはユニゾントリビュートで「MR.アンディ」を爆裂パンクバージョンでカバーしているのだが、それをやらずに、おそらくこの日しかやる機会がないであろう「ライドオンタイム」のカバーを選んだのである。ユニゾンのメンバーはBIGMAMAを

「高校生の時から知ってるから今さら紹介することは何もない(笑)」

と親しいからこそのいじりをしていたが、このカバーはBIGMAMAからユニゾンへの愛の強さを感じさせる。

ベースやヴァイオリンのアレンジはこのバンドの編成ならではであるし、アウトロの「ライドオンタイム」という曲タイトルフレーズのコーラスを東出は踊りながら歌っている。以前配信ライブはこの新木場STUDIO COASTで行っているが、こうしてライブをしていること、この曲をカバーしていることが本当に楽しそうに見える。

「失礼しました、こっちが歴とした新曲です。美しい人生を!」

と金井が改めて紹介して演奏された新曲「Naked Kings」はタイトル通りに「裸の王様」をテーマにしたものであるが、ストレートなバンドサウンドと物語性の強い歌詞は初期の頃のこのバンドのことを思い出させるし、最後には

「王様の耳はロバの耳」

と「王様」繋がりの童話に展開していくストーリーテリング力は妄想王子とも評された金井ならでは。個人的には金井の綴る歌詞以外の文章を読んでいると、文学に専念すればいくらでも賞をもらえるような作家になれるんじゃないか、とも思うけれど、やはり金井はあくまでバンドマンでありたいのだろう。

金井がアコギに持ち替え、東出がキーボードという編成で演奏されたのは「CRYSTAL CLEAR」。

「限りなく透明な 僕らの愛に一点の曇りなし」

というフレーズはこの日においてはユニゾンへの愛に一点の曇りなしというニュアンスで響いていた。

そしてイントロにメンバーによる合唱サビが追加されたアレンジで演奏されたのは、

「画面の前の特別なあなたに。特別なスリーピースバンドに」

と、この日は最後までユニゾンに捧げるかのように演奏された「SPECIALS」。画面を通してでもサビの

「we are the specials

僕らは“SPECIALS”」

というフレーズは歌いたくなる。

それはこんなに感動的な光景を見せてくれるライブハウスが悪者であるかのように報道されてしまう現状において、自分たちの特別さ、正しさを証明するために。

いつものようにダイブをしたり、大合唱をしたりするような画は見ることができない。それでも感じることのできる熱気はいつもと変わらない。

曲が終わった瞬間にビスたんはスティックを放り投げたが、バンドの心臓部であるドラマー(しかもそれがリアドというあまりに存在感が強い男)が変わってもなお、このバンドは全く終わっていないし、これからもっと楽しいことをやってくれそうな予感がするけれど、そのためにはまずはリアドが参加する最後のライブを有観客で。それを見届けない限りはコロナを殺しても殺し切れない感すらある。

1.荒狂曲”シンセカイ”

2.Strawberry Feels

3.セントライト

4.ライドオンタイム

5.Naked Kings

6.CRYSTAL CLEAR

7.SPECIALS

・9mm Parabellum Bullet

合間にはフレデリック・康司、スカパラ・茂木、ユニゾン・鈴木から、パスピエ・成田、BIGMAMA・柿沼、ユニゾン・斎藤というユニゾンとライブを終えたメンバーでのトークタイム。BIGMAMAが柿沼なのが意外だなと思っていたら、1番喋るメンバーはこの後に招集されることになっていた。

画面がライブの方へ切り替わると、いつものようなSEはなく、すでにステージにはメンバーがいるのだが、おなじみのオープニングの音を鳴らすと、ステージには4人しかいないということがわかる。

つまりサポートメンバーなしで、メンバーだけという編成であるが、滝善充のタッピングのイントロによる「ロング・グッドバイ」からスタート。9mmは先日9月9日の「9mmの日」に配信ライブをやっているのだが、その時には本編最後にやっていた曲をこうして最初に演奏しているというあたりにワンマンとイベントではライブの作り方をガラッと変えているということがわかるし、菅原卓郎の声はこの日も実によく出ている。中村和彦は早くもステージに片膝ついてベースを弾くという初っ端からの暴れっぷり。

「生き延びて会いましょう」

のフレーズがこの状況であるがゆえに一層説得力を持つようになった「名もなきヒーロー」で視聴者、出演者、スタッフというライブに関わる人全ての背中を押すと、9mmの日にリリースしたトリビュートアルバムでユニゾンがカバーしてくれた「Vampiregirl」を本家バージョンで、と思ったら、

「頭空っぽにしな」

のフレーズを

「頭空っぽにしなくちゃ」

とユニゾンがカバーしたバージョンで歌うというのもユニゾンの主催ライブならではのトリビュートに参加してくれたお礼と言えるかもしれない。

すると滝はステージから飛び出してスタッフが撮影したりしているカメラレーンまで出て行ってギターを弾きまくる。ステージから飛び出してもしっかり演奏している姿を捉えているのはさすがのスタッフワークというかカメラワークであるが、サポートギターがいない中でここまで滝らしいパフォーマンスをしながらギターを弾けるようになっている。かつて日比谷野音ワンマンでの痛々しい姿を見てしまっていることや、それからのライブを思い返すと、完全復活と言っていいところまで来ている。それを盟友の作ってくれたステージで見せつけている。その事実に体が震えていた。

「9mm Parabellum Bulletです。ユニゾンありがとうございます。ユニゾンはアイデアが溢れていて、それを緩めることがない。本当にリスペクトしています。

頭がおかしいなと思いましたけど、本当におかしかった(笑)ありがとう!」

とユニゾンへ最大限の賛辞を送ると、画面の向こうに向かってもおなじみの

「行けるかー!」

を叫んでから、こちらも9mmの日にリリースされた最新シングル「白夜の日々」へ。

「君に会えなくなって100年くらい経つけど」

「当たり前じゃない日々ばかりだけど」

というフレーズは今の9mmが抱える心境そのもの。それはこうして同じステージでライブをしているバンドたちが抱えている思いでもあるはずだ。

そして滝のコーラスと物理的に動きまくるギターによる「新しい光」(配信ライブでは演奏していなかった)からはさらなる爆裂モードに。メンバー全員が中央に集まって楽器を立てて音を合わせる姿はやはり最高にカッコいいし、4人という形だからこそより映えるものでもある。

メンバーがイントロを演奏しながら卓郎がマラカスを振りまくるのは「talking machine」であるが、少しフレーズを間違えるというか合わなかったというか、そんな場面があったようにも感じたのだけど、すぐに元に戻っていたので遊び的な感じでもあったのだろうか。

曲が始まる前の「1,2,3,4!」のカウントも卓郎と滝によるものであり、そのままラストの超高速「Punishment」へ。滝だけでなく和彦も暴れまくりの爆裂っぷり。それを最後まで4人だけでやったというのは滝の、そして9mmの完全復活を自分たちの身をもって予感させたのだった。

9mmの日の配信ライブでも4人だけで演奏する場面は増えていたし、ロッキンオンジャパンのインタビューでも「徐々にいけるなっていう感じになってきている」と話していた。

もちろんまだまだ長い持ち時間のワンマンなどでは武田将幸(HERE)や為川裕也(folca)という頼れる、9mmのことが大好きなサポートメンバーの力を借りなければいけない時もあるだろうけれど、我々が初めて見た時に衝撃を喰らうくらいにカッコ良かった、あの4人での9mmの形に戻ってきている。それは9mmのファンではない人たちからしたらなんでもないようなことかもしれないけれど、9mmを見てきた人たちにとっては本当に嬉しい、涙が出てくるような30分間だったはずだ。

1.ロング・グッドバイ

2.名もなきヒーロー

3.Vampiregirl

4.白夜の日々

5.新しい光

6.talking machine

7.Punishment

・a flood of circle

9mmがライブを終えた向かい側のステージから聞こえてくる、

「おはようございます。a flood of circleです」

という挨拶。その言葉を発した佐々木亮介はこの日は赤い革ジャンを着用しており、そのままフラッドとしては複雑なイントロの「美しい悪夢」でスタートし、間奏には髪がかなり伸びた渡邊一丘のドラムソロも披露しながら、まさに

「逆転満塁ホームラン」

「0-2からのハットトリック」

というフレーズ通りに猛者が次々に出てくるこの日のライブへの気概を感じさせる。

こうした持ち時間の短いフェスやイベントでも毎回セトリに入ってくるという意味ではフラッドの代表曲の一つと言っていいかもしれない「Dancing Zombiez」から、今年1月の渋谷QUATTROのワンマンの時にすでに披露されていた新曲「Beast Mode」へ。

サビで一気に弾けていくような爽快な曲であるが、

「さっさとやれよ!」

と亮介が叫ぶフレーズは聴いているこちらが頬を叩かれるような、亮介も自分自身に気合いを入れるかのようであった。

その「Beast Mode」を含めたニューアルバム「2020」が10月21日にリリースされることがすでにアナウンスされており、亮介がユニゾンの田淵とともに行っているTHE KEBABSの通販にもご丁寧にそのアルバムのフライヤーを入れてくれているのだが、その「2020」に収録される新曲「ヴァイタル・サインズ」も演奏されるという完全なるバンドの「2020」モード。

もともとやたらとすぐに新曲が生み出されてはライブでやりがちなバンドではあるのだけれど、短い持ち時間とユニゾン主催ライブであるということを踏まえても「2020」に相当な自信があるからこそだろう。そもそも亮介がフラッドのアルバムに自信を持っていなかったことなどないし、だからこそ自分も何作も年間ベストアルバムに選んできたのだけれど。

その「ヴァイタル・サインズ」は亮介がハンドマイクで歌い、途中では青木テツ(ギター)の横に寄っていって肩を組んで歌う、性急なロックンロール。亮介がハンドマイクで歌う曲=客席に突入していく曲でもあるのだが、さすがに無観客であるためにそれはやらず、というかいつになったらまたその光景を我々は見ることができるのだろうか。

そしてユニゾンの田淵がプロデュースしたことでも話題になった、フラッドの武器全部盛りの「ミッドナイト・クローラー」を演奏するというのもバンドなりのユニゾンへの感謝の形だろう。派手なパフォーマンスこそないものの、歌っている亮介の顔がアップで映されると、その迫力に思わず驚いてしまう。

「サンキュー、ユニゾン」

と亮介が一言口にすると、演奏されたのはトリビュートに参加したユニゾン「フルカラープログラム」のカバー。

とびっきりポジティブな、音楽の、バンドの希望を感じさせるようなテツのギターリフ、光の粒が飛び散るような照明。この曲や9mmトリビュートでの「Black Market Blues」、あるいはカップリングに収録されていた東京事変「群青日和」など、フラッドは実はカバー巧者なバンドである。それは亮介という、何を歌っても亮介のロックンロール、ブルースになるというシンガーがいるからこそ。

それこそ、この日出ているスカパラのゲストボーカルに呼んでくれたら、チバユウスケの「カナリヤ鳴く空」クラスの大名曲が生まれる確信もある。でもミスチル桜井和寿やエレカシ宮本浩次など、参加するだけでニュースになるような面々が続いてくるとフラッドの知名度ではまだ厳しいのはわかっている。でもやはりこうしてライブで亮介の歌う姿を見ていると、そうした超有名ボーカリストたちに決して見劣りしないのに、と思ってしまう。

「I LOVE YOU! ファッキン・コロナ!

でも忘れんな。楽しいことすんのやめたら終わり。だから俺たちとユニゾンとあんたらの明日に捧げる!」

とユニゾンや我々に向けて最後に演奏されたのは、テツのかきむしるようなギターリフによる「シーガル」。ライブをすることが生存証明であり、存在証明。この日もやはりフラッドのライブは、モノクロでは説明できない 完全無欠のロックンロールそのものだった。

去年、ロッキンに出演した時にフラッドは「フルカラープログラム」を演奏して、かなり反響を呼んだ。そうしてフラッドが話題になるのは嬉しいけれど、もし「フルカラープログラム」をやっていなかったとしてもそれくらい話題になるべきバンドであると自分は信じ続けている。

それはきっと亮介と長い付き合いである田淵だってそう思っているはず。だから曲をプロデュースしたり、こうしてフラッドを自分たちのイベントに呼んだりしている。(もちろんフラッドの主催フェスにユニゾンが出たこともある)

まだまだフラッドのカッコ良さが伝わるべきところまで伝わりきれていないという感覚が田淵にもあると思う。それでもこうしていつもよりたくさんの人がライブを見てくれる機会を作ってくれて、フラッドがその想いに応えるようなライブを見せてくれる。これからもお互いに楽しいことをやめずにバンドを続けていってくれたら、と思う。できれば少しだけでもいいからこのバンドのカッコ良さや存在が認知されてくれれば。

1.美しい悪夢

2.Dancing Zombiez

3.Beast Mode

4.ヴァイタル・サインズ

5.ミッドナイト・クローラー

6.フルカラープログラム

7.シーガル

・THE BACK HORN

合間には9mm・卓郎、ユニゾン・田淵、さらにはライブを終えたばかりのフラッド・亮介によるトークコーナー。ユニゾンのマスコットキャラのしょくぱんくんのクッションを手にしながらもその存在を知らなかった亮介が

「これ、しょくぱんくんって言うの!?」

と驚いていたが、あなたも「ブルースくん」という似たベクトルのキャラを生み出してるじゃないですか、とファンとしては突っ込まずにはいられなかった。

そんな出演者たちの愉快なやり取りもありつつ、トリ前という大役を担うのはTHE BACK HORN。今やもはやベテランという立ち位置であるが、スカパラがいるとまだ中堅くらいに感じるという不思議。

画面がライブに切り替わるとすでにステージにスタンバイしているメンバー4人。重い同期音が流れると、始まったのは昨年リリースのアルバム「カルペ・ディエム」収録の「心臓が止まるまでは」。当然このライブはTHE BACK HORNのライブを観たことがない人もたくさん見ているわけで、あまりこうした同期音を使うイメージを持ってない人も多いと思われるが、今の自分たちの最新の武器を最初から使っていくという姿勢はさすが常にバンドをアップデートしながら20年以上続いてきたバンドである。

先ほどのトークコーナーでは菅原卓郎と佐々木亮介という、このバンドのボーカルの山田将司とともにSHIKABANEという活動をしている2人が、

「配信ライブだとどこ見て歌ったらいいか迷うんだけど、将司さんは配信ライブでは絶対カメラを見ながら歌うって決めてやってるって」

と話していたが、本当にこれでもかというくらいにカメラ目線で歌っている。「罠」でもカメラを指差して歌ったりと、まるで俳優であるかのようですらある。SHIKABANEの配信ライブで本人は俳優は無理だと言っていたけれど、そうしたカメラに寄る動きができるのはピンボーカルという形態だからこそ。ポリープ手術をしたとはいえ、将司の喉は少しキツそうな感じもあったけれど。

おなじみ、いつまで経っても全くMCが上手くならないとBRAHMANのTOSHI-LOWにいじられている松田晋二による、

「ユニゾンがデビューした当時からの付き合いで、お互いのイベントに出てきた。今日はユニゾンの音楽の火を絶やさないという思いを感じてステージに立っている」

という挨拶から、将司もバンドのレア曲をメインにしたライブシリーズ「マニアックヘヴン」を行ったりと馴染み深いこの新木場STUDIO COASTへの思いを口にしながら、

「いずれ見ているみなさんも一緒にライブハウスで楽しめるように」

と早くこれまでと変わらないライブを行えるように願いを込めてギターを持って歌い始めたのは今年リリースされた最新曲「瑠璃色のキャンバス」。

これまでの激しさではなくて、メンバーの持つ素朴な(いつまで経っても訛りが抜けなかったりとか)、優しい人間性を感じさせるタイプの曲であり、自然の溢れる故郷に帰る時のテーマにしたい曲のように感じるのは彼らが育った場所がそういう場所だからだろう。もちろんその帰るべき故郷の一つはライブハウスでもある。

発表時にタイトルからしたら「あなたが待ってる」や「With You」という近年増えてきたバラードタイプの曲かと思ったら全然違う、むしろバクホンならではの闇を抱えた疾走ソングであった「ハナレバナレ」は人気作家の住野よるとのコラボ曲という話題性も含め、さらには地上波でついに露見した菅波栄純の変態的なキャラの反響もあり、このバンドは新たな黄金期を迎えるような予感がある。本人たちはそうした空気に気付いていないかもしれないけれど。

そして栄純のギターのイントロからサウンドが一気に激しくなるとともに、岡峰光舟(ベース)と松田も含めてカメラのスイッチングも激しく切り替わっていく「コバルトブルー」では将司が再び激しく動きながらもカメラに指差しながら歌うという「カメラに向かって」という配信ライブだからこその自身のルールはしっかり守っている。

とはいえ、やはりラストの

「俺たちは」

というフレーズの後に続く「ウォーウォーウォーウォーウォー」のコーラスがないというのは配信ライブならではの寂しい部分でもあるとも思う。これまでに何回歌ってきたかわからないような部分であるだけに。

そしてラストはやはり配信ライブであっても「刃」である。

「死んでも譲れないものがある」

というフレーズを観客がいないライブハウスで歌うことの説得力たるや。カメラは必要以上にというレベルで将司に密着し、栄純と光舟もステージ前まで出てきてカメラの目の前で演奏すると、最後のコーラス部分ではメンバーもコーラスしながらも、将司はマイクをカメラに向けた。画面の向こうで声を上げているであろう人たちの声を集めるように。

そのマイクを向ける先を早く「画面」や「カメラ」ではなくて「客席」と言えるようになってほしいと心から思ったし、

「次はUNISON SQUARE GARDEN!」

という終わり方はやはり優しさであり、THE BACK HORNが今や頼れる先輩という立ち位置のバンドになっていることを感じさせてくれた。

1.心臓が止まるまでは

2.罠

3.瑠璃色のキャンバス

4.ハナレバナレ

5.コバルトブルー

6.刃

・UNISON SQUARE GARDEN

最後のトークコーナーではBIGMAMAから金井、ライブを終えたばかりのTHE BACK HORN・栄純が出演。

「ユニゾンは出てきた時にそのときにロックバンドが鳴らす音の正解を出しちゃった」

という栄純の実に的確かつ上の世代としての客観的なコメントはやはりこの男がTHE BACK HORNの頭脳であり、事前トークライブでも「ずっと作家志望」である栄純の変態でありながらも観察眼に長けている部分を垣間見れるし、

「あなたたちが好きなバンドは、ミュージシャンからも愛されてるバンドだよ」

という金井のユニゾンファンに向けた言葉には両者と同じ世代として生きてきた者としても「ああ、こうしてずっと見ることができて良かったな」とライブが始まる前から感極まってしまいそうになる。

そんな愛とリスペクトを受けまくるバンド、ユニゾンがいよいよトリとして登場である。

やはり画面がライブハウスに切り替わるとメンバーはすでにスタンバイしていてすぐに演奏が始まるという実にユニゾンらしいオープニング。

1曲目は「Invisible Sensation」で、それぞれの演奏中の表情がアップで映る。斎藤はやや固め、鈴木は楽しそうな笑顔、田淵はいつも通りという3者3様っぷりだが、間奏で田淵が大ジャンプした後の

「だから、生きてほしい!」

というフレーズは「9月19日の生存証明」というこの日のテーマを一言で言い表している。当たり前ながら生きていないと生存証明することもできないわけで、だからこそこの曲が1曲目なんだろうなと思う。

ユニゾンはフェスなどでもセトリの予想が全くつかないバンドであり、前日と翌日で持ち時間が同じくらいでもガラッと曲を入れ替えることも多い。それが主催ライブとなるとより一層予想できないものとなるのだが、だがしかし「さよならサマータイムマシン」というカップリング曲の選出は予想外を通り越しているけれど、田淵は以前この曲はファンに人気があるということがわかっているような発言をしていたという点では無言のファンサービスであるとも言えるし、9月半ばとはいえ暑いと感じる日もまだ多い、何も出来なかった人が多いであろう2020年の夏に別れを告げるかのような選曲でもある。

歌もギターも演奏もほんの少しでもズレたら全てがバラバラになるというギリギリの攻防によって成り立っているかのようなスリリングな「Phantom Joke」はそうした部分にパスピエのライブから感じるような演奏の技巧っぷりを感じることができるし、そうした部分はありながらもやはりユニゾンも曲自体はポップさを感じるものになる。

曲間も全くなく次の曲へ、というテンポの速さはこの日の出演者ではフレデリックに通じている部分でもあるが、そうした後輩バンドたちもユニゾンのこうしたライブの作り方に影響を受けているのかもしれないと思うとサウンドや楽曲だけでなく、ライブの手法という意味でもユニゾンが後進に与えた影響は計り知れないと思うし、その流れを作った後に1stフルアルバムの1曲目に収録されている「カラクリカルカレ」を演奏し、そんな10年以上前の曲が今でもバンドのライブの強さを示す曲であり続けているというユニゾンの曲の色あせなさ。

長いキャリアになると初期の頃の曲をやらなくなるバンドもいるけれども、ユニゾンに関してはそういうことには全くならないだろうというくらいに全ての曲が平等に、同一線上に置かれている。

そしてキメ連発のイントロから始まったのはリリースが迫ってきたニューアルバム「Patric Vegee」に収録される新曲「世界はファンシー」。過去最速レベルの、あまりにも早口な斎藤のボーカルは歌いながらギターを弾けていることに改めて驚愕してしまう。インタビューで田淵も「斎藤くんは大変でしょう」と言っていたが。

その田淵は2コーラス目で斎藤の真横まで移動してベースを弾いていると、斎藤がその田淵に向かって身振り手振りをまじえち交えて早口ボーカルを歌っているのが、こんなに難しくて大変なんだぞ、と作曲者にアピールしているようで実に面白い。

さらには斎藤は間奏に入る前に自ら、

「ファンタスティックギター!」

と言ってギターソロを弾き、最後にはいつの間にかジャケットを脱いでいた鈴木も立ち上がってドラムを叩くという実に情報量が多いが、アルバムの期待を高めるには充分過ぎるくらいの曲である。

そして「Kid, I like quartet」では田淵がステージを飛び出して画面に映らないような位置まで歩いていきながら、スタッフの真横でベースを弾く。それはスタッフへの感謝を告げるようなアクションでもあったが、間奏では画面に向かってベースを構えて銃のようにぶっ放したり、鈴木がスタンディングでドラムを叩いていたり…ロックバンドの、ユニゾンのライブの「楽しい」が「音を鳴らすこと」をテーマにしたこの曲に集約されていて、思わず楽しいのに感動して泣きそうになってしまった。画面越しなのにそう思えるようなライブをやり、そういう日を作ってくれたユニゾンに心から感謝である。

さらにはイントロが流れると、この日はトークの司会でも大活躍の落合健太郎が画面に映り、まるでこれからこの曲をラジオでかけますとばかりに曲紹介をしてから「シュガーソングとビターステップ」へ。

その紹介に斎藤はつい笑ってしまっていたが、そんな斎藤や我々をさらに笑わせるのが田淵のステージを飛び出して客席の階段を駆け上がりながらベースを弾くというパフォーマンス。これはさすがに配信じゃないと見ることができないし、その田淵のご機嫌っぷりはカメラ目線で指を立てるという姿にも現れていた。

我々視聴者やファンを楽しませるという以前に、本人たちが心から楽しんでいる。そんな姿を見ることができるから我々もより楽しくなる。田淵の姿はそれを見事に体現していたし、ステージに戻ってきたと思ったら間奏で斎藤の横に跪いてベースを弾くという姿もそうだ。そんな田淵を見てかどうかはわからないが、鈴木のドラムも細かい手数が増えている。

かと思ったらアウトロで再び落合健太郎が登場し、ラストサビ後のフレーズをDJ的に口ずさむと、画面にはライブタイトルが演奏するメンバーに被さるような形で映し出されてそのまま配信が終わる。なぜこのライブに落合健太郎を招いたのか。それはトークコーナーの司会だけでなく、このエンディングを見せるためであるということがよくわかる、全てに意味があるようなライブだった。それはやはり最高だ、幸せだ、って思えるような。

1.Invisible Sensation

2.さよならサマータイムマシン

3.Phantom Joke

4.カラクリカルカレ

5.世界はファンシー

6.Kid, I like quartet

7.シュガーソングとビターステップ

もちろん新木場のCOASTで実際に見れたらより最高だっただろうけど、なんだかこのライブは画面越しでもめちゃくちゃ楽しかった。配信なのは間違いないし、配信ライブだと構えてしまったり、逆に自宅だからこそ緊張感が生まれなかったりするのだけど、この日はライブハウスの、対バンライブの熱気みたいな、我々が愛してきたものが間違いなくあった。やっぱりライブハウスとロックバンドが何よりも好きだ。

冒頭にも書いたように、田淵はこのライブを「9月19日のロックバンドの生存証明」と題していた。ロックバンドが生存していることを証明する。それはそのままライブに携わる人や、我々ロックバンドのライブを見る人の存在証明にもなる。そうして生きている実感を得ることによって、日々を生きていく力を得られる。何よりもそれをロックバンドのライブからもらってきたんだということを改めて実感させてくれるような、素晴らしい配信ライブだった。このライブに関わった全ての人たちに、生きてほしい!

文 ソノダマン