2019年12月。まだコロナ禍になるなんて全く予想だにしなかった時期に、ハルカミライは幕張メッセで360°客席のワンマンライブを行った。

昨年リリースのアルバム「THE BAND STAR」にもそのライブの映像が収録されているが、日本のパンクロック史に深く刻まれていくであろうあの日から2年。本来ならば昨年にもこの会場でのライブが予定されていたようであるが、ついにハルカミライが幕張メッセに戻ってくる。

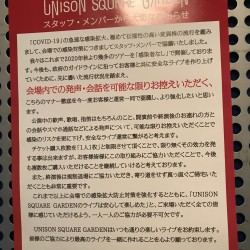

今回はライブ発表時の規定のキャパギリギリの9999人という、こうした部分でも限界に挑もうとするバンドやスタッフサイドの姿勢が感じられるのだが、そもそもが2万人規模の会場である幕張メッセ9〜11ホールであるだけに、9999人にまで絞った客席は後方が完全に空きスペースになっている。それはこの状況ではなかったらもっとたくさんの人を入れることができたということであるが、もちろん入場前には検温と消毒も行っているだけに、感染対策の一環でもある。これまでに数えきれないくらいにいろんなライブを見てきたこの9〜11ホールにこんなに敢えて空きスペースを作るということをしているのを見たことがないだけに、収益的に大丈夫なんだろうかと思ってしまったりもするけれど。

そうした客席の状態からもわかる通り、2年前の幕張メッセでのワンマンとは使用しているホールも違うし、あの時の360°客席とも違う、これまでにこの会場で観てきたライブと同じ客席の作りである。それがシンプルに見えつつも、ここで観てきたアーティストたちと同じ場所、同じ形式でライブができる存在に、ハルカミライがなったんだなと少し感慨深くなる。

開演時間の17時くらいになると、場内にはまずは注意喚起のアナウンスが流れ、その後にBGMの音量が徐々に大きくなってくると、場内が暗転して、SEに合わせて観客が手拍子をする中で、バンドの元気印と言ってもいい小松謙太(ドラム)を先頭にしてメンバーたちが拍手で迎え入れられる。赤というかピンクというか、という髪色の橋本学(ボーカル)がステージに現れると一際大きな拍手が起こるが、須藤俊(ベース)も関大地(ギター)も、幕張メッセだからとか、そういう特別な感覚は全く持っていない、ただ大きな会場でやるライブの一つというふうに捉えているのだろう、いつもと出で立ちが全く変わることはない。

そうしてメンバーが揃うと、逆光に照らされるメンバー全員が

「ただ僕は正体を 確実を知りたいんだ」

と歌い始める「PEAK’D YELLOW」からスタートというのは7月にZepp Tokyoで見た「ヨーロー劇場」ツアーと同じであるが、

「欲しがる理由も何処にも無かった」

というフレーズで橋本が

「なぁそうだろう!?」

と身をかがめるようにして(それは観客に直接訴えるようにして)言うと、

「よく来たねー!」

と続ける。橋本はこの日、この会場に日本中のいろんな場所から勇気と覚悟を持って来てくれた人がたくさんいるということをきっとわかっている。

続け様に「君にしか」と続いていくのはハルカミライのライブにおける必勝パターンであるが、まだこの段階ではメンバーそれぞれがこの会場で鳴っている音と自分自身が鳴らしている音の微妙な差を感じているような感じもあったが、4人全員で歌う

「君にしか聴こえない 君にしか聴こえない

君のためだけに使う そんな強さもあるのさ」

というフレーズはまさにここにいる我々にしか聴こえないこの歌を、ハルカミライが全身全霊の力で持って歌っているよう。それはまさにハルカミライにしか歌えない曲であり、歌だ。

そのまま「カントリーロード」に繋がるというのもハルカミライのライブ序盤の必勝パターンであるが、そのイントロを鳴らしたかと思ったらすぐに音を止め、何かしらトラブルがあったのかと思っていると、

須藤「いきなり音を止めるっていうね。そんなにすんなり「カントリーロード」には行かない。今日は長くなりそうなんで、疲れたら椅子に座ったりしていいんで、さらに1曲追加しまーす」

と言ってここに「夏のまほろ」を追加してくる。

イントロの逞しいコーラスが

「夏の向日葵 向日葵

白球がフェンスを越える

PM5:00のサイレンがBGM」

という歌詞に夏の高校野球の熱い光景をより鮮明に浮かび上がらせてくれる。今年、2年ぶりに開催することができた夏の甲子園に出場していた選手の中にはもしかしたらこの曲を自身の夏のBGMにしていた人もいたかもしれない、だとしたらそれは本当に幸せなことだと思う。自分の青春にハルカミライの音楽を重ねることができるのだから。

そうした「夏のまほろ」を挟んで「カントリーロード」へと至ると、おなじみの関のアンプの上に立ってのギターソロではその時点ですでにチューニングがズレている感じがしていたのを、須藤が最後のサビ前に関にチューニングするように促し、その際には

橋本「さすがに遠すぎて全然後ろの方見えねぇや」

須藤「俺は後ろまで全部見えてるけどね!」

橋本「この人、今嘘ついてポイント稼いでます!(笑)

みんな、今日は一つになろう!」

須藤「それの方がはるかにポイント稼いでるじゃん(笑)」

というやり取りがあったのだが、その間にすでに上半身裸になって自身を後ろから映すカメラに向かってポーズを決めていた小松が話している最中はポーズを取るのをやめたものの、演奏に入る瞬間にまたそのポーズを取るのがなんだか実に小松らしくて面白かった。髪型も含めて見た目はより精悍なものになっているが。

「今日は金かかってるから、炎とか映像とかバックダンサーとかいっぱい出てくるから。初めてライブ見に来た人いるかな?今の嘘だから(笑)ロックバンドの演奏だけで勝負するから!」

とこの日もやはりストイックなライブになることを告げると、ここで早くもこの日一発目の「ファイト!!」を演奏して橋本はステージ上手の端っこまで行って歌い、2年前のように客席に飛び込んだりは出来なくても今の状況、形なりの衝動の放出の仕方を見せると、さらに「俺達が呼んでいる」でもやはり橋本だけではなく須藤、関も高速ツービートのリズムに合わせてステージを駆け回ったり、時にはスライディングしながら演奏する。

「端の方にいる人たち、見えづらいなって思うかもしれないけど、俺は今みたいにそっちの方に言って歌うから。だってそこが、それぞれがいるその場所が、ここが、今日は世界の真ん中!」

と言うと、メンバー4人で大合唱するような「春のテーマ」へ。こうした曲をライブで聴いていると、本当にまたメンバーと一緒にライブでこの曲を大合唱したいと思う。それはきっともうそう遠くない未来に訪れるということを信じて。それができる時が、音楽業界、ライブシーンにとって春が到来したということなのだから。

すると橋本が

「ラブソングは世界を変えることができるんだぜー!」

と言って、意外なくらいに真っ赤な照明がメンバーを照らす中で演奏された「ラブソング」からはガラッとモードが変わる。それはパンク的なフィジカルな熱量ではなく、ひたすらに歌とそこに込めた感情を伝えるというものであるのだが、

「君には全てをあげるよ

愛も憎しみも歓喜も悲哀も

だから君の全てをくれよ」

というサビのフレーズで溢れ出る、マイクスタンドを前にして身振りをしながら歌う橋本の激情たるや。「ラブソング」というタイトルから想像できるような愛や恋という意味の曲とは全く違う、喜怒哀楽の全ての感情をぶつけ合うような気迫。それこそが世界を変えるラブソングであるということをこの曲は教えてくれる。

続く「星世界航行曲」での橋本のファルセットボーカルを聴いていて、ふと思った。音響が決して良いとは言えないが故に多くのバンドがここでライブをやる際に苦心してきた(サカナクションは自分たちでサウンドシステムを改良・進化させることで動員力と音響の良さを両立させてきた)わけであり、最もそれが顕著に現れるのはボーカルであり声だったのだが、橋本のボーカル、声はそんなことを全く感じさせないくらいにこの幕張メッセ9〜11ホールの天井から最奥部にまで声を飛ばし、響かせている。

そもそもパンクバンドとしては破格の歌唱力を持つボーカリストであるが、それに加えて声量・肺活量もこの規模に見合うものを持っているからこそ、こうした歌を聴かせる曲だと歌詞の一語一句がしっかりと耳に入ってくる。携帯の電波じゃ君を探せないけど、その声によって目の前で歌ってくれているのがわかるし、小さいライブハウスで観ているかのように、どれだけステージと客席の距離が広がっても目の前で歌ってくれているかのようだ。

「1番綺麗な君を見てた 1番小さなこの世界で」

というサビの歌詞では拳ではなく人差し指が客席から挙がるのが壮観な「ウルトラマリン」はそのフレーズからして、単純なことを歌っているようにも感じるハルカミライがこの曲が収録されていた2017年リリースの「星屑の歌」の頃から、誰にでもわかる言葉でハルカミライでしか表現できない歌詞を歌ってきたということがよくわかる。そもそもこの曲を1曲目に収録していたというあたりが凄い。それは「1番」だからかもしれないけれど。

バンドはこのライブの少し前に驚異の99円単曲シングル「光インザファミリー」をリリースしており、もちろんその曲もここで演奏されたのだが、

「高いとか安いとか、カッコ良いか悪いかは自分で決めろ」

という橋本の言葉はとかくそのリリースの形態によって値段ばかりがピックアップされてしまいがちであるのを、値段が安い=それ相応という単純な図式ではないということを自分たちのライブでのパフォーマンスで実証しようとしているようだった。この曲の、まだ観客の誰もライブで歌ったことがない、明らかに一緒に歌うことを想定したコーラスも、いつか一緒に歌うことができるだろうか。その瞬間、たった99円で販売されたこの曲で人生をひっくり返されてしまうような人だってきっといるはずだ。

まるでこの一夜のことを歌うかのような

「それなら夜は煌めくだろう」

というフレーズが象徴的な「predawn」ではそのサビの部分で関と須藤がマイクスタンドを真ん中に向け合い、小松の後ろから映すカメラの映像がスクリーンに映ると、手前に小松が、奥に関と須藤という3人の姿が一つの画面に映し出される。それはこうして3人がステージ中央を向いて演奏しているからこそ見ることができることであるし、そのさらに奥に映る観客のステージを見つめる目線が本当にキラキラしていた。ステージからはこうやって見えているんだな、そりゃあこの景色を見たら橋本も観客のことに言及せざるを得ないよなってくらいに美しいものに見えた。

橋本「昨日か、一昨日か、3日前か。自転車に乗ってた俺に声かけてくれて「幕張メッセ行きます」って言ってくれた姉ちゃん、今日来てるかな?(客席中央あたりでタオルを掲げる女性を見て)

あ、来てる来てる。「あの駅の近くで会った」とか言わないように(笑)」

須藤「そこ?(笑)俺と小松…いや、謙太もこの前「写真撮ってください」って言われたもんな」

小松「なんで言い直したんだよ(笑)」

橋本「小松は親からも「小松」って呼ばれてるんだろ?(笑)だから俺たちが謙太って呼んであげようっていう活動(笑)」

小松「呼ばれてるわけねーだろ(笑)」

須藤「でもケンタって健康の健に太だから元気良さそうじゃん」

小松「違うから(笑)謙譲の謙だから(笑)」

須藤「なんでこんな話をしてるかっていうと、前半飛ばしすぎたからです(笑)」

と言いながらも、全く飛ばし過ぎた疲れを感じさせることなく「君は何処へも行けない」のアウトロからすぐさま繋がるように「Mayday」へというのはアルバムの収録順とは逆のパターンであるが、もともとこの順番であったかのように自然であるし、着ていた白いTシャツを首に巻きつけるようにしていた橋本の歌はこの時期ならではの、パンクに振り切れる前の歌モノとしての強さを今の橋本の歌の力で感じさせてくれる。

「大地のピック拾った?形に残る物を手に入れるのも大事だけど、それが全てじゃない。手に入れた人はそれを大切にしてくれ。手に入れられなかった人は俺の歌を思い出として大切にしてくれ」

と橋本がボーカルにエフェクトをかけて歌うことによってドリーミーな空気な浸るのも束の間、すぐさまステージを転げ回りながら歌い、須藤はベースを弾くのを放棄するようにしてステージをはしゃぎ回るという、こんな好き勝手やれる曲だったのか!?と思わざるを得ない「100億年先のずっと先まで」でこの歌を100億年先までずっと大事にしていたいなと思わせると、この10月という季節であるだけにこの日は間違いなく演奏されると思っていた「Octorber’s」の

「他の誰かじゃなく僕のために歌ってよ」

のフレーズはその「僕」×9999対バンドという図式が成り立っているかのように、観客全員にではなくて自分自身に歌ってくれているのがそのままここにいる全員に言えることであるかのように響くし、この曲をこうして歌っているのを聴くことができたら、帰りにはこの幕張の街を浮ついて歩かざるを得ない。

「高校生とか、もしかしたら中学生くらいの奴もいるかもしれない。俺と俊は専門学校行くのすぐに辞めちまったけど、ライブハウスで大事なことをたくさん学んだ。狭いし汚いし臭いし怖い人もいるけど、ライブハウスにいる人はみんな優しかった。だから俺は不義理しない人になれたんだと思う。ライブハウスに来たことない人もいるかもしれないけど、行けるようになったらライブハウスにも来てくれ。俺たち、100人とか200人しか入れないようなライブハウスでもやってるから」

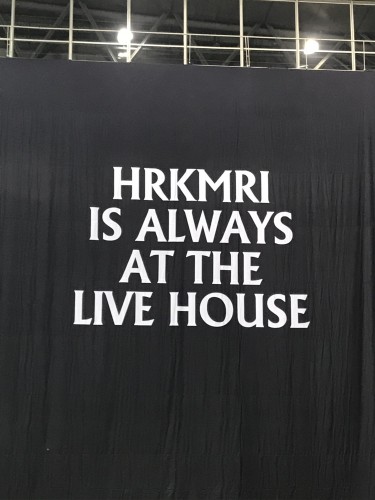

というMCはこの日も会場内に掲げられていた「HRKMRI IS ALWAYS AT THE LIVE HOUSE」という言葉をそのまま言い表していることでもあり、自分自身いろんなライブハウスに行っては、時には「この店員態度悪いな」って思ってしまうこともあったりもしたけれど、こんなに優しい人たちの集まりであるハルカミライを作ったのがライブハウスにいる人たちだとしたら、きっとその人たちも優しい人たちであるはずだし、昨年春にはそのライブハウスがコロナ禍においてクラスターの温床であると報道されたりもした。それでもそこで生きている人たちが優しい人たちであるならば、その人たちのために自分が出来る限りの支援をして行きたいと思っている。どんな場所であれ、行ったことがあればそこには少なからず思い出というものがあるのだから。

さらに橋本はステージ前に座るようにして

「今は俺たち4人だけしか歌えないけど、俺の耳にはそれが何倍にもなって返ってきたあの声が今も残ってる。またそれを聞ける日を待ってる」

と言ってから小松が須藤の隣まで出てきて4人で「世界を終わらせて」を歌い始めた。もちろんそこには観客の声が重なることはないけれど、これだけ素晴らしい歌を歌うことができる橋本ですらもまた観客が一緒に歌える日を待ち望んでいる。360°ライブでは見れなかった、客席の後ろの方まで全員が腕を上げて飛び跳ねる姿を見て橋本は

「すげー!」

と言っていたが、我々が声が出せるようになったら、この会場でもっと凄い景色が見れるようになる。もちろんその時は椅子もなしにそれぞれが好きな場所で思いっきり飛び跳ねながら歌うことができているはずだ。その光景が見れなくなっても、ハルカミライはライブが全くできなくなった去年の春ギリギリ限界まで日本の各地でライブをやってきた。そのライブをしないと生きていけないバンドの本能がこのステージから放出されている。

そんな橋本はここで突如としてブルースハープを取り出して吹きまくり、

「カッコいいだろ?」

と観客に問いかける。どちらかというと観客は見たことがないこの光景に戸惑っていたような感じもしたが、そうして橋本のブルースハープを吹くのが、ハルカミライのルーツであるTHE BLUE HEARTSの甲本ヒロトに重なって見えるのはこの日来場者に配布され、今月リリースされる「ドーナツ船 EP」にも収録される新曲「ヨーローホー」。

「江ノ島のカモメ」

というフレーズもある通りに明確な情景がブルースハープの音色によってより鮮明に頭に浮かんでくる、ここからのハルカミライのさらなる広がりを感じさせてくれる曲だ。

また再びライブの第二部がここから始まっていくかのような高鳴りを感じさせてくれるイントロダクション的な「THE BAND STAR」から、密を避けるというコロナ禍において何度となく耳にすることになった単語をステージ上では意に介することなく、それぞれのメンバーを歌うようなフレーズのたびにメンバーが寄ってきては橋本、関、須藤が組体操でもしてるのかと思うほどにひしめき合い、さらには再び関と須藤がマイクスタンドをステージのほぼ中央に置いて向き合って歌い、小松の後ろのカメラから全員の姿が1つの画面に捉えられる「QUATTRO YOUTH」の無敵感を橋本は、

「今日も心から俺たちヤベェバンドだって思ってる!こっち側だけじゃなくてそっち側も!こんなにたくさん来てくれて本当に嬉しい!」

と実に素直な言葉で叫ぶ。我々も見ていて感じることを、本人たちも演奏しながら自分たちで感じている。いや、本人たちがそれを感じながら演奏しているからこそ、我々もその無敵感を受け取ることができるのだろう。

橋本がアカペラでその伸びやかかつ力強い歌声を響かせてから一気にパンクなバンドサウンドが加わる「Tough to be a Hugh」からは橋本がステージを転げ回りながら歌う「エース」、さらにそのまま続け様に演奏された祭囃子的なビートがこうしたデカい会場でのライブによく似合う「フュージョン」とショートナンバーをここに来て連発しまくる。

それはハルカミライというバンドがパンクであることを示す曲たちであるけれども、パンクが勃興したイギリスのバンドから、ハルカミライのルーツであるブルーハーツまで、パンクバンドはこの曲たちのようにあっという間に終わってしまってきた。ある意味ではその一瞬の閃光こそがパンクとしての輝きだったのかもしれないが、ハルカミライには一瞬だけではなくずっとこうして目の前で輝き続けていて欲しい。

「最初にギター買って弾いた時の下手だなって思いとか、それはギターだけじゃなくて歌もベースもドラムもそうだけど、そういうのもこういうライブとか、あのフェスとか、あのバンドと対バンするとか、そういうのに繋がってる。そう考えると下手だったことも悪くない」

と一息つきながら過去を回想するように橋本が口にしたのは、次に演奏された、このライブのタイトル「赤青緑で白い幕」の元になっている新曲が、そうしたバンド結成から今に至るまでのことを、「それいけステアーズ」のAメロのようにヒップホップ的な要素を感じさせる歌唱で振り返る曲になっているからだ。それは「QUATTRO YOUTH」に通じるものでもあるし、タイトル通りにステージから放たれる色とりどりの照明はバンドの演奏を第一にしたライブの在り方を崩すことなく、でもしっかりと曲の持つメッセージを引き出すものになっていた。そうして混ざり合った色が光のような美しさとなっていた。「ドーナツ船 EP」には収録されない曲であるだけに、この曲はさらにその後に控えるアルバムにおいて重要な位置の曲になっている予感がする。

そんな新曲に通じるテーマを、橋本がアコギを持って弾き語るのは「友達」。橋本はその弾き語りを始めた時は観客に座ることを促すのだが、曲中にバンドの演奏が重なってきて自身がアコギを置くと一転して立ち上がれというような仕草を見せる。関のギターが銀杏BOYZの数々のパンクな名曲たちを彷彿とさせるノイジーかつエモーショナルなサウンドであるだけに、これを座って聴いていることなんて出来るはずがない。

「星屑の歌」の最後に収録されているからか、どこかこうしてライブで演奏されているのを見ていると、そのバンドの姿の上にエンディングのスタッフロールが流れるような感覚になる「パレード」もそうであるが、

「さらに初期の曲」

と言って演奏されたのは、7月のZepp Tokyoの際にも演奏していた「青春賛歌」であるが、とかく青春というものと強く結びつきがちな音楽がパンクであるだけに、ハルカミライの音楽の中に青春性を感じていたり、今まさにハルカミライとともに青春を過ごしている人もたくさんいるだろうけれど、橋本は青春という言葉がふわっとし過ぎているだけに、今は敢えて曲には使わないようにしているという。ただ、その言葉を使ったかつての自分たちのことを肯定するためにこうしてこの曲を今でも演奏していると。

デカくなればなるほど、初期の曲、ましてや全国流通していない曲をライブで演奏しなくなるバンドがほとんどである。それは仕方がない。今のバンドのモードと始めたばかりの頃とではもう違うのが当たり前だし、なかなかそれをリアリティを持って演奏することはできないから。

でもハルカミライはこうしてそんな曲すらも幕張メッセという大舞台で演奏している。それはこうした曲があるからこそ、今の自分たちがあることであり、もしかしたら変わったかもしれないけれど、変わった今のバンドでもこの曲を今のバンドなりに演奏することができる。そんなことを示しているからこそ、この曲も他の初期の曲もきっとこれからもライブで聴くことができる。できればそうした曲をまとめて再発していただけると触れやすくなる人もたくさんいると思うけれど。

そしていよいよライブもクライマックスに入ってきたのだな、ということがわかるのが、今年出演したフェスなどで最後に演奏されていた「僕らは街を光らせた」が演奏されたからである。

「希望の果てを

音楽の果てを

この歌の果てを

歓声の果てを」

というフレーズを一切の歓声がない状態で歌っている橋本の姿を見ていて、歌が抜群に上手いボーカリストだとこれまで思っていたが、もはやそんな次元ではない男なんじゃないかと思っていた。ここまでで28曲。全ての瞬間がピークと言えるような、全くダレたりすることがない、しかもフィジカル的にも歩き回ったり転げ回ったり飛び跳ねたりしている。それでも全く声が消耗していないどころか、むしろ歌えば歌うほどにその声にさらに力が宿っているような感じすらある。それは目の前にいる人、周りにいる人の持つ力を自分のものに出来ているからなのかもしれない。そう考えると橋本は歌うために生まれてきた男がその天命を全うしていると言えるのかもしれない。

「周りにいる人を大切にしながら、俺たち強く生きてかなきゃね」

と歌詞を追加して歌う姿は、その考えが確信に変わった瞬間だった。

橋本はここで改めてこのステージを作ってくれた人たちに感謝を告げる。360°ではないからこそ、背面の照明も含めて今までとは比べ物にならないくらいにたくさんの人がたくさんの時間と労力を使って組み上げてきてくれたのをわかっているのだろう。そういう人の思いも受け取っているからこそ、

「歌っててすごくグワってなってるのがわかる。あと1曲、貰ったものを全部出して帰るから」

と言って、この日客席のブロック分けにも使われていた、バンドの地元である「八王子」の駅前の風景を橋本がイントロに追加するようにして歌うと、そのまま繋がったのはもちろん「ヨーロービル、朝」。

そのサビでのファルセットを含んだ歌唱を聴いていて、なんなんだこのバンドはと震えていた。ここまでですら本当に凄まじいライブだったのに、ここに来て、この最後の曲でここまでの全ての瞬間を上回り、幕張メッセを丸ごと飲み込んでしまうようなオーラを放っている。それは橋本の歌だけではなく、関のギター、須藤のベース、小松のドラムの全てが感情を奥の奥の方から揺さぶる。それが八王子に縁もゆかりもない自分にとっても、この曲が自分の曲になっていく。

「自分で言うなとか言われても、うっせぇ!俺は今、ロックスターになれてる!」

という言葉は誇張でも過剰でもなんでもない、今この瞬間のリアルである。八王子の街の朝の明るくなった空を思わせるような薄明かりを浴びて演奏しているバンドの姿を見ていて、こんなにとんでもないバンドに出会えたこと、この瞬間を観れていること。その全てが本当にこの上なく幸せであり、愛おしいことに思えた。それは橋本が

「だからお前もカッコよくなれてるぜ!」

と言ってくれたから。このバンドがいれば、この音楽があれば、自分でもそう思うことができる。

2年前の幕張メッセで橋本は

「俺たちは化け物じゃない、本物なだけだ!」

と言っていたけれど、この日のハルカミライは化け物であり、何よりも本物だった。

アンコールで再び4人がステージに登場すると、本人たちが思っていた以上に長い本編になったことを振り返りながら、改めて観客に感謝を告げて「アストロビスタ」を歌い始める。

2年前の360°ステージのライブでは真上から円形のステージを映すことによって4人全員の姿を捉えていたフレーズで、橋本は「宇宙飛行士」のフレーズをミックスしながら歌い、さらには

「俺、これがあれば無敵になれる!」

と言った。それは我々がハルカミライの音楽を聴いて、ライブを見ている時の心境そのものだ。結局、それを求めてこうしてライブに行っているのかもしれない。日々を生きる中でどんなことがあっても屈することのない、決して負けない強い力を持つために。それがあればこれからも生きていけるから。

「生まれ変わっても会いに行くよ お前も生まれ変わっても会いに来いよ」

と橋本が「宇宙飛行士」のものを引用したフレーズを聴いていて、自分も誰かの生まれ変わりなんだろうか。あるいは自分が死んだら誰かに生まれ変わるんだろうか。そんな輪廻論についても考えながら、もし自分が死んで誰かに生まれ変わって、一切の現世の記憶がなくなってしまったとしても、パンクが好きであること、ハルカミライというバンドの音楽が好きである感覚は、ほんのわずかでもいいから継承されていますように、なんてことを思っていた。

しかしそれだけで終わるバンドではないというのは観客も百も承知だろう、やはり最後には「ファイト!!」で、未だ閉塞している感覚が拭えないこの状況をも、パンクロックの熱さ、猪突猛進さでぶっ飛ばしていくかのようだった。これだけ大きなバンドになっても、ハルカミライはやりたいことしかやっていないように見える。出たくないであろうメディアに出たり、何かに合わせて曲を作ったりということを一切しない。

「アイワナビー わがままでいようぜ」

と歌うこの曲をこうして何回もライブでやっているバンドなのだから、それはこの先もずっと変わらないはずだ。

自分が学生時代にこうして幕張メッセクラスの規模でライブが見れる「自分のパンクバンド」はいなかった。GOING STEADY(=銀杏BOYZ)は当時は大きな会場でワンマンをやらなかったし、MONGOL800や175Rはあっという間に「みんなのパンクバンド」になった。

でもハルカミライは「自分のパンクバンド」でありながら、幕張メッセのステージであるバンドになった。今回のライブは2年前の「A CRATER」のようなパンクシーンに衝撃を与え、歴史に残るようなエポックメイキングなものではなかったかもしれない。

それは逆に、ハルカミライがこれからも小さなライブハウスを回りながらも、時には見たい人が全員見れる、ハルカミライを好きな人が全国から集まってその喜びを分け合うことができるような規模のライブも、こうやって1年に1回はやり続けてくれるということだ。この日のライブはそんな何年先も、できれば100億年先のずっと先まで続いて欲しいと思うようなライブの始まりの日だ。きっとハルカミライはまたすぐにこの幕張メッセに戻ってくる。その時には、生まれ変わらなくても会いに来るよ。

1.PEAK’D YELLOW

2.君にしか

3.夏のまほろ

4.カントリーロード

5.ファイト!!

6.俺達が呼んでいる

7.春のテーマ

8.ラブソング

9.星世界航行曲

10.ウルトラマリン

11.光インザファミリー

12.predawn

13.君は何処へも行けない

14.Mayday

15.100億年先のずっと先まで

16.October’s

17.世界を終わらせて

18.ヨーローホー

19.THE BAND STAR

20.QUATTRO YOUTH

21.Tough to be a Hugh

22.エース

23.フュージョン

24.新曲

25.友達

26.パレード

27.青春賛歌

28.僕らは街を光らせた

29.ヨーロービル、朝

encore

30.アストロビスタ

31.ファイト!!

文 ソノダマン

![Syrup16g [SCAM:SPAM:SCUM:SLUM] 新木場STUDIO COAST 2021.2.3 Syrup16g [SCAM:SPAM:SCUM:SLUM] 新木場STUDIO COAST 2021.2.3](https://moretzmusic.com/wp-content/uploads/2021/05/11-250x250.jpeg)