デビュー15周年となる今年は本来ならば初のドームツアーというバンド史上最大のお祭りでもって、RADWIMPSというバンドが存在していること、出会えたことの喜びを交歓できるような1年になるはずだった。

しかしそれもやはりこのコロナ禍においては叶わず、ドームツアーはいったん延期となり、今年は15周年であるにもかかわらずRADWIMPSのライブを見ることができないのか…と思っていたところに急遽決定したのが、RADWIMPSにとって特別な場所であり続けている、横浜アリーナでのワンマン2days+その前日の公開ゲネプロという、3連休の横浜アリーナはRADWIMPS尽くしとなった。

有観客+配信という形のライブであり、席を大幅に減らした中でも運良くチケットをゲットし、検温や消毒などの対策を経て横浜アリーナの中に入ると、普段は物販などを行っている正面スペースは入れず、全員が2階コンコースに上がってからチケットを発券するという形なのだが、席に向かって扉を開けると、普段はアリーナスタンディングとして使っているエリア一面がそのままステージになっており、客席は常設のスタンド席のみ。ステージがアリーナのど真ん中にあるということで360°客席ではあるが、席を一つずつ空けているということもあり、これはかなり収容人数は少なそうだ。

同時配信もあるということでステージの周りにはクレーンカメラなどの機材が取り囲む中、19時になると場内が暗転し、天井から吊り下げられた横浜アリーナ常設の4面ミニモニターに壮大なオープニング映像が流れる。それは否応なしにこのライブが15年という月日を経てきたからこそたどり着いた、特別なものになるという予感しかしない。

演奏が終わるとステージには大量のスモークが焚かれる中でメンバーが客席の間の通路を通って歩いてくる姿が。野田洋次郎、桑原彰、武田祐介の3人に加え、おなじみのサポートドラマーの森瑞希と、これまでサポートしてくれていた畑利樹が東京事変の活動で多忙で参加できないために、今回から新たに加わったエノマサフミも共にステージへ。

スモークがメンバーを包み込む中で演奏されたのが実に幻想的な「タユタ」がこの日のスタートナンバーであるが、

「今 想い出が光る前に僕を見て

震えていたのは そう 僕の手のほうだよ」

というフレーズはこの15周年記念ライブへ向かうメンバーの心境を表しているような、この日紡ぐ物語の導入部分でもあるかのような。

洋次郎が1人で歌う壮大な「グランドエスケープ」では桑原と武田もシンセやシンセベースを駆使したりという楽曲のサウンドに合わせた編成の変化を見せていくのだが、これはRADWIMPSの楽曲が洋次郎1人だけで作られているのではなく、メンバー全員で作り上げられていることの証左でもあり、それぞれのマルチプレイヤー化と技術の高さを改めて感じさせてくれる。

洋次郎は曲によってドラム2人の間に設置されたピアノを弾きながら歌ったりする中、「DARMA GRAND PRIX」では桑原と武田が広いステージを隅から隅まで駆け回りながら演奏する。普段アリーナスタンディングで使われているスペース全体がステージになっているだけに、間違いなく普段の横浜アリーナのステージよりも広い。それでもあらゆる方向にいる観客の方を向いて演奏しているのは、こうして15周年を祝いに来てくれた人たちへの感謝の念によるものだろう。

とはいえこのかなりだだっ広いステージは開演前はいささか殺風景な感じもしないだろうか?とも思っていたのだが、実はそのステージ全体がLEDになっており、メンバーがそこに映し出される映像の上に立っているという演出になっている。

それは米津玄師も「HYPE」のツアーのステージで取り入れていたものであるが、もしかしたらRADWIMPSも本来ならばドームツアーからこれを導入するはずだったのかもしれない。しかしながら客席がすり鉢状にステージに向かって下がっていくという横浜アリーナの構造上、ステージが1番低くなっていることからそのステージに映し出される映像は実に客席から見やすい。

洋次郎がこうして会場に来てくれた人、配信を見ている人へと挨拶をすると、このライブは世界中に配信されていることから、カメラに向かって英語でも挨拶するというのが実に洋次郎らしいし、バンドはこれまでにもアジアでツアーを行ったこともあったし、今年はヨーロッパにもライブをしに行くはずだった。そんな本当なら会えたかもしれない人たちに向けて言葉を発する洋次郎の姿は流暢なのはいつも通りだろうけれど、いつも以上に丁寧に喋っているように見えた。

そんな中で静謐なトラックをシンセとシンセベースを軸に構築していくのはミュージックステーションに出演した際にも披露された、この今の世界の状況を歌った「新世界」だ。かつての「実況中継」の先にあった物語であるかのようなフレーズに加えて、

「「僕と君なら きっと越えて行けるさ」

そう言った君の声が 細く震えていたんだ」

という歌詞は他のアーティストが描いてきた「新世界」というテーマよりもはるかに重く暗い。それは今の世界がそうしたものになってしまったからに他ならないが、

「君と描きたいのさ 揺れた線でいいから

明日の朝あたり 世界を変えにいこうかね」

というフレーズには閉塞感の中から一点を突いて希望の光を見出そうとしているようにも感じる。それがどうしようもないくらいに今の状況とシンクロしていてリアルだ。

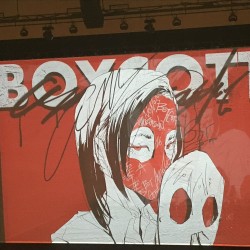

そんな世界へのバンドからの宣誓のように高らかに、実に7年ぶりに放たれたのは「シュプレヒコール」だ。

ステージには強い意味を持った歌詞のフレーズが次々に映し出されていき、それを歌う洋次郎のボーカルも実に伸びやかで、その素晴らしい歌声でもってバンドを導いているかのよう。それはきっと目の前で実際に歌っている姿を見ていることができるからより強く感じられるものだろう。

洋次郎もまたハンドマイクを持つとステージ上を闊達に歩き回り、様々な角度の観客の方を向き、時には手を振る。立ち上がってライブを見ている観客も声を出したりすることはできないけれど、「パーフェクトベイビー」のような曲では手拍子をすることはできる。それが確かにRADWIMPSのライブに参加していると実感させてくれる。

ちなみに360°ライブであるために時折曲間でドラムセットをスタッフが人力で移動させてステージそのものの向きを変えることによって、あらゆる方向の人が必ず正面から見える、真後ろから見える、真横から見えるというタイミングを作っていた。これはアイデアもさることながら、実際にこうしてライブが始まっても誰も気を抜けないというスタッフにとってはかなりしんどいながらも実際にライブをその場で作っているというやりがいを感じるものになっていただろうと思う。

きらめくようなシンセのサウンドがアリーナに満ちていく「NEVER EVER ENDER」で洋次郎がドラマー2人の近くに寄って歌ったりすると、この中盤で早くもそのドラマー2人と桑原、武田による長尺セッションも含んだ「おしゃかしゃま」に突入していく。

間奏で洋次郎が指揮者のように音量や演奏する人をコントロールするのだが、時折交えるフェイント的な動作には声が出せない客席からも笑い声が漏れてしまう。桑原のギターも武田のベースもやはり圧巻というか、ライブができないどころかなかなかバンドで合わせることすら出来なかった時間もあったとは思えないくらいに一切錆びていないというのが、15年の中では演奏にキレを欠いていた時期もあったのを見てきただけに本当に頼もしく感じる。

洋次郎はこの日MCで、

「僕らのライブの半分くらいはお客さんの声で作られている」

と言っていた。自分はそこまで我々の声がライブを作る比率が高いとは思っていなかったのだけれど、この「おしゃかしゃま」における

「二つ合わさって無茶苦茶にしよう」

「二つ合わさって有耶無耶にしよう」

という、観客が歌うのがお決まりになっていたフレーズではボーカルがないというのがわかった瞬間に、洋次郎の言っていたことが本心だったことがわかった。それはこの後も様々な曲において実感することになるのだが、間違いなく我々の声はこれまでのRADWIMPSのライブを作るための重要な要素になっていたのだ。

そんな感慨を驚きをもって一瞬忘れさせてくれるのは不穏なトラックの上に洋次郎が辛辣な言葉をまくしたてる「G行為」なのだが、なんと途中から多数のダンサーが登場してまるでゾンビの集団であるかのようなダンスを踊るというRADWIMPSにとっては初となる演出が。これはこうした状況であることを逆手に取った、今だからこそできるという演出なのかもしれないが、この後の曲たちでも登場して様々な形のダンスをしていたことを考えると、これからのRADWIMPSのライブの演出の幅を広げるものになるのかもしれない。

するとドラマー2人がアウトロを叩き合っている間にメンバー3人はいったんステージから去っていき、演奏が終わるとステージには人がいなくなる。何が起きるのか?と思っているとステージ上部のモニターには豪華な洋館の一室に座っているメンバーたちの姿が。

3人によるアコースティック編成の生中継という形で、洋次郎がアコギ、桑原はバンジョー(?)で「お風呂上がりの」というレアな、この編成だからこその曲を演奏するのだが、てっきりこの映像を一目見た時は事前収録した映像を流しているのかと思っていたが、どうやら本当に横浜アリーナの内部にこの部屋を作り、そこから中継していたようだ。

さらにその編成で部屋から「ヤドカリ」も演奏されるのだが、途中からはアリーナのステージにドラマー2人も登場して、ステージと部屋からの同時演奏という形に。畑がパーカッション的な役割を担っていたこともあるが、後任者であるエノマサフミもグロッケンを叩いたりというドラム以外の楽器を演奏するシーンも多かったのが印象的だ。これからは彼がその役目を担っていくことになるのだろうか。

メンバーもアリーナのステージに戻ってくると、洋次郎はピアノの前に座り、

「世界は優しい人たちによってできてるんだなと思っていて。ケーキが2つあるところに3人の人間がいたとして、全員がそれを食べたがったら戦争になってしまう。それを「俺はいいから2人が食べなよ」って言えるような優しい人がこの世界を作っていると思っています」

と自身の考えを語る。知名度が上がった今ではかつてよりさらに炎上してしまうことも増えているが、それでもそうした発言には人を傷つけたり貶めたりするような意図は自分には全く感じられない。それはこういうMCにあるように、洋次郎の中には誰もが幸せに生きていて欲しいという願いを持った優しさというものを大事にして生きてきているというのがわかるからだ。

それが伝わるからこそ、その後に演奏された「棒人間」を聴いていると、人間であることの意味や、争うことの意味、優しさとは、ということと向き合わされるし、RADWIMPSのファンの1人として恥ずかしくないような生き方を自分らしくしていきたいなと思う。

そのまま洋次郎がピアノを弾くというアレンジと、ステージ上部から吊り下げられた電球が上下に動くというサカナクションのライブでも導入されている演出がより一層の切なさと美しさと儚さを持って響いてくるのは「螢」。15周年記念ということで様々な曲が演奏されるであろうという予感はしていたが、この曲が聴けて嬉しかったという人も多いんじゃないかと思う。こんな世の中の状況であっても、自然溢れる場所では夏に螢が光っていたのだろうか、と目の前の光景を見ていると思わずにはいられない。

洋次郎が客席のすぐ前にも置かれていたピアノに移動してそこで歌われた「告白」は、

「君の未来に 僕の姿を 見るようになったのはいつからだったでしょう

君の未来と 僕の未来が 一つになればいいな なんて思ったのは」

というフレーズが15年前の自分自身と今の自分自身に向けて歌っているかのようでもあり、

「これほど誰かで僕が真ん中を いっぱいにしてくれるとは

この世界が言うには絶対なんてないけど ねぇここに一つあるよ

たった今 ほら できたよ」

という締めのフレーズは我々ファンとの絆をそのまま歌にしてくれているようでもあり。これまでも収録アルバム「人間開花」のリリースツアーなどのライブで(もちろんこの横浜アリーナでも)何回か聴いてきた曲であるが、15周年という記念すべき日に聴くことによってより一層意味が深まっていく。これから先、20年や30年を迎えた時にもこうして目の前で歌っていて欲しい曲だ。

洋次郎がピアノから降りてギターに持ち替えると、

「満天の空に君の声が響いてもいいような綺麗な夜」

という歌い出しに呼応するかのように再び電球が激しく上下に動きながら光り輝く「トレモロ」へ。聴かせるような曲も多かったが、こうしてバンド感の強い曲を演奏している時はやはりアグレッシブな動きと音を感じさせてくれるし、ラスサビに入る前の桑原と武田のジャンプ力は変わらずに高い。

そのまま洋次郎が切々と歌い始めたのは15年間の中でもトップクラスに大きい意味を持った曲である「有心論」。洋次郎のラップ部分での

「用法・用量をお守りください」

という観客が大合唱するフレーズが聞こえないことに一抹の寂しさを覚えたりもしたが、それ以上の観客の大合唱パートである

「息を止めると心があったよ そこを開くと君がいたんだよ

左心房に君がいるなら問題はない ない ないよね」

のフレーズでは明らかにメンバーのものではない歌声が聴こえてきた。それは今ここにいる観客が歌ってしまったわけでももちろんない。これまでに行われてきたライブで観客が歌ってきたものだ。するとステージのLEDにはこれまでのこの曲を演奏してきたと思しきライブ映像が映し出される。2007年のロッキンのLAKE STAGEの大トリという一目でわかるようなものも。紛れもなく自分がそこにいて、このフレーズを歌ってきたライブの数々。その映像を見ていたら、みんなでこのフレーズを歌えていたことがどれほど愛おしくて特別なものだったのかということに向き合わずにはいられないとともに、絶対にこの状況を生き延びてまた一緒に歌える日を迎えたいと思った。洋次郎はこの後にも「生きていてください」という旨のことを口にしていたが、それ以上に強くそう思えた瞬間だった。

ステージの向きがライブ開始時と同じものに戻ると、ギターのイントロが鳴ると同時に武田がたくさんの目の前にいるYouに向かって両手を大きく広げる。そんなすべての人の思いを受け止めるような「ます。」では桑原と武田が広いステージを走り回り、飛び跳ねまくる。

15周年のバンドということはもう決して若手とは言えないキャリアを持っているということであるが、メンバーと同世代であるが故に、同い年のスポーツ選手は次々に引退している。そうしたニュースを見るたびにもう自分たちがそんな年齢になってしまっていると自覚させられてしまうし、そうすると年齢を言い訳にしたくなるような場面も増えてくる。

でも桑原と武田の昔から変わらないそのステージ上での動きを見ていると、まだまだいけるだろうと思わせてくれる。洋次郎が作る曲はもちろん、その2人の存在とパフォーマンスにこれまでも何度も勇気や力をもらってきたけれど、それはきっとこれからもライブを見るたびにそう思えるような気がしている。

そしてメンバーは動くことなく客席に正対して、

「あまりやらない曲をやります」

と言って最後に演奏されたのは「バグッバイ」だった。

「僕のいた朝と 僕のいない朝は

どっか違っててほしい 少しだけでもいいから

僕が生まれてくる前と 僕が消えたあとと

なんか違っててほしい 世界は違っててほしい

そしてそれを「夢」としよう そしてそれを「愛」としよう

それを「神」様に願おう そんな人を「僕」と呼ぼう」

という歌詞で締められる、今でもファンから名盤と崇められているアルバム「RADWIMPS4 〜おかずのごはん〜」の最後に位置する壮大な曲。(その後にシークレットトラックも入っているけど)

2007年8月31日に初めてRADWIMPSはこの横浜アリーナでワンマンライブを行った。タイミング的には「RADWIMPS4」のツアーが終わったばかり。そのライブの最初のアンコールが終わり、2回目のアンコールで味噌汁’sが「ジェニファー山田さん」をやり、さらなるアンコールを待っている時、隣でライブを見ていた後輩が

「ここまで引っ張っておいてツアーと同じように「バグッバイ」で終わったりしないよね?」

と言っていた。その日の最後に演奏されたのは「もしも」という特別な場所である横浜アリーナで初めてワンマンをやったということをさらに特別なものにさせる選曲だったわけだが、まさかそれから13年経ってこの曲を横浜アリーナで演奏する姿を見れるなんて思ってもいなかった。その後輩はこの日も自分の隣でライブを見ていた。RADWIMPSと一緒に生きてきた15年ほどをずっと共有してきたのだ。

アンコール待ちで暗くなった客席ではいつものように「もしも」を大合唱して待つことはできない。それでも少しでもバンドへの想いを伝えるようにスマホライトを振ってメンバーを待つ観客。

そこにメンバーが再び登場すると、洋次郎はピアノの前に座り、

「昨日も素敵なゲストが来てくれたんだけど、今日も来てくれています。ハナレグミから永積タカシ」

と呼び込んで、前日のAimerに続いて永積タカシがステージへ。洋次郎と抱擁を交わすと、洋次郎がハナレグミのアルバム「What are you looking for」に提供した曲「おあいこ」をRADWIMPSの演奏で、2人で歌う。

この曲も、前日にAimerが歌ったという「蝶々結び」も、歌詞も曲もどっからどう聴いても洋次郎のものだ。(それは他にChara「ラブラドール」や、さユり「フラレガイガール」もそう)

洋次郎は

「自分の声が自分は嫌いだった。もし自分が望む声で歌えたなら、こういう曲を歌うのにな」

と提供曲を作る動機と意味を語っていたが、その思いがあるからこそ、どんな人が歌っても野田洋次郎の曲であると感じられる。でもやはり提供したボーカリストたちを見ると、誰もがその人だと聴いて一瞬でわかるような声を持つ、特別なボーカリストたちでしかない。その人たちが歌うことによって、洋次郎の作った曲がまた特別なものになっていく。ハナレグミはかつて胎盤ツアーに参加しており、そこでもこの曲を披露しているだけに今回こうしてゲストとして登場するのは意外であったが、久しぶりに人のいる前で歌うとは思えないくらいにその儚さを含んだ歌声は健在であった。

大拍手に包まれてハナレグミがステージから去ると、再び多数のダンサーが登場して感情を思いっきり込めてそれぞれが踊る中、観客は手拍子を打ち鳴らす「いいんですか?」へ。

この曲もまた本来ならば観客が歌ってきた掛け合い的なフレーズをこれまでのライブの観客の歌声が流れてカバーする。ここにいることができた人たちの心の声と、ここに来ることができなかった人たちの歌声が重なっているかのようですらあった。

そして洋次郎が再びピアノの前に座ると、

「昨日はやらなかった曲を」

と言って演奏されたのは再び星空のような電球が実に美しく光る「スパークル」。かつてロッキンのメインステージの大トリを務めた時に夏の野外の夜にこの曲を聴いた時にも思ったことであるが、それはまるで夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。

桑原と武田も最後に観客に挨拶をするのだが、かつては噛んだり内容が全くなかったりという頼もしい演奏とは真逆なポンコツっぷりを見せていた武田がしっかりとまとまった感謝を話せるようになったことを洋次郎は

「武田は父親になったら言うこともまともになったな」

と15年を経ての人間的な成長にしみじみとしていたが、ほとんど見た目が変わらない洋次郎に比べると、もともとが幼い顔立ちだったということもあるが、武田の顔は年齢を感じさせるものになってきたなと思う。

しかしそんな大人らしい落ち着きはまだまだ似合わないとばかりに最後に演奏されたのは、横浜の駄々っ子っぷりをメンバーも一緒になって見せつけるような「DADA」。LEDには再び歌詞が次々に映し出される中、メンバーも観客も飛び跳ねまくる。それは声を出せなくてもこの曲が鳴らされている時だけはコロナ禍で我慢しているという状況から解放されたかのように、本当に心から楽しかったし、やっぱりこれがRADWIMPSのライブだよなと思った。

演奏を終えた5人はあらゆる角度の客席に向かって一礼してから写真を撮るというのを繰り返してから、洋次郎は去り際に

「また必ず生きて会いましょう」

と言った。そうすれば必ずまた会える。20年目も30年目もこうして一緒に祝うことができる。そう思えば、絶対に生き延びるという選択しかない。

メンバーがステージを去ると、予告的な映像には「新世界」を軸にした新しいプロジェクトがスタートすることが映し出されるとともに、映画のエンドロールのようにこのライブに関わった人の名前が次々と映し出され、その際に「夢番地」がエンディングテーマのように流れていた。

「僕はきっと今いつかの夢の上に立っているんだね

僕はきっと今誰かの夢の上に立っている

僕はもう数えきれぬほどの夢を叶えているんだね

ごめんね これからはね ずっと ずっと 一緒だから」

RADWIMPSは今、かつて自分たちが描いた夢の上に立っているんだろうか。これからもずっとずっと一緒にいてくれたら。そう思うしかなかった、15周年ライブだった。

自分がRADWIMPSに出会ったのがちょうど15年近く前。まだインディーズの頃で、メンバーも自分もまだ10代の少年と言ってもいい年齢だった。

それから今となっては絶対にやる選択肢にないような都内のライブハウスで見たり、フェスの1番小さいステージに出ているのを見たり。2007年の初ワンマンをはじめとして、この横浜アリーナでも何度も見てきた。その姿に力をもらったり、同年代であるRADWIMPSがあまりにもあっという間に階段を駆け上がるのを見ては自分の無力さを知らしめられたりもしてきた。

そうして生きてきた15年。もうそんなに経ったのかというくらいにあっという間だった。でもそのあっという間の中にいろんなことがあった。もちろんこちら側にいろいろあったということなんてバンド側からしたら知ったことではないだろうが、でもバンドにいろいろあったことはほとんどリアルタイムで見てきた。

素晴らしいライブも、決してそうとは言えなかった時期のライブも、悲しい出来事も、そこから再生していく姿も、世間から叩かれたりしたことも。それら全てを引っくるめた上で、今でもRADWIMPSのことを好きでいられて、こうしてライブを見ることができて、記念日に居合わせることができていることの幸せ。これから先も一緒に、思い出に浸る暇もないってくらい思い出作りたいんだ。昔々じゃなくて、いつだって現在進行形で。

1.タユタ

2.グランドエスケープ

3.DARMA GRAND PRIX

4.新世界

5.シュプレヒコール

6.パーフェクトベイビー

7.NEVER EVER ENDER

8.おしゃかしゃま

9.G行為

10.お風呂上がりの

11.ヤドカリ

12.棒人間

13.螢

14.告白

15.トレモロ

16.有心論

17.ます。

18.バグッバイ

encore

19.おあいこ feat.ハナレグミ

20.いいんですか?

21.スパークル

22.DADA

文 ソノダマン

![uP!!! SPECIAL LIVE HOLIC vol.24 [LIVE ACT] GRAPEVINE / マカロニえんぴつ 横浜ベイホール 2019.9.22 uP!!! SPECIAL LIVE HOLIC vol.24 [LIVE ACT] GRAPEVINE / マカロニえんぴつ 横浜ベイホール 2019.9.22](https://moretzmusic.com/wp-content/uploads/2019/11/23-250x250.jpeg)

![[Alexandros] 10th ANNIVERSARY LIVE “Where’s My Yoyogi?!” 幕張メッセ国際展示場9-11ホール 2021.3.20 [Alexandros] 10th ANNIVERSARY LIVE “Where’s My Yoyogi?!” 幕張メッセ国際展示場9-11ホール 2021.3.20](https://moretzmusic.com/wp-content/uploads/2021/05/25-250x250.jpeg)